आज, वैश्विक स्तर पर कई देशों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जिनका हल ये देश निकाल नहीं पा रहे हैं। आज विश्व के सबसे अधिक विकसित देश अमेरिका में भी मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, ऋण की राशि का असहनीय स्तर पर पहुंच जाना, विदेशी व्यापार में लगातार बढ़ता घाटा, नागरिकों के बीच आय की असमानता का लगातार बढ़ते जाना (अमीर नागरिक और अधिक अमीर हो रहे हैं एवं गरीब नागरिक और अधिक गरीब हो रहे हैं), बजट में वित्तीय घाटे का लगातार बढ़ते जाना एवं इन आर्थिक समस्याओं के चलते देश में सामाजिक ताने बाने का छिन्न भिन्न होना, जैसे, जेलों की पूरी क्षमता का उपयोग और इन जेलों में कैदियों के रखने लायक जगह की कमी होना, तलाक की दर में बेतहाशा वृद्धि होना, मकान की अनुपलब्धि के चलते बुजुर्गों का खुले में पार्कों में रहने को मजबूर होना, आदि ऐसी कई प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं दिखाई दे रही हैं। उक्त समस्याओं के चलते ही अब अमेरिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा खुले रूप से कहा जाने लगा है कि साम्यवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के असफल होने के उपरांत अब पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं के भी असफल होने का खतरा मंडराने लगा है, और यह अब कुछ वर्षों की ही बात शेष है। उक्त समस्याओं के हल हेतु अब पूरा विश्व ही भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहा है और तीसरे आर्थिक मॉडल की तलाश कर रहा है।

भारतीय आर्थिक दर्शन का वर्णन चारों वेद (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद), 18 पुराण, उपनिषद, विदुरनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र, थिरुवल्लुवर, मनुस्मृति, शुक्रनीति, डॉक्टर एम जी बोकारे द्वारा लिखित हिंदू अर्थशास्त्र, श्री दत्तोपंत ठेंगढ़ी द्वारा रचित पुस्तक “थर्ड वे” आदि शास्त्रों एवं धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। इस प्रकार भारतीय आर्थिक दर्शन की जड़ें सनातन हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। भारतीय आर्थिक दर्शन की नीतियों का अनुपालन करते हुए ही प्राचीन काल में भारत में विभिन्न राजाओं द्वारा अपने अपने राज्यों की अर्थव्यवस्था सफलतापूर्वक चलाई जाती रही है।

भारतीय आर्थिक दर्शन में “विपुलता के सिद्धांत” की व्याख्या मिलती है जिसके अनुसार, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति सदैव ही मांग से अधिक रहती थी। इस सिद्धांत के चलते चूंकि उत्पादों की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति रहती थी अतः वस्तुओं के बाजार भाव में वृद्धि नहीं दिखाई देती थी, अतः भारत में प्राचीनकाल में मुद्रा स्फीति की समस्या सर्वथा, थी ही नहीं। जबकि, आज विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा स्फीति की समस्या सबसे बड़ी समस्या है जिसका हल निकालने में ये देश सक्षम नहीं दिखाई दे रहे हैं। विपुलता के सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ही विभिन्न उत्पादों का उत्पादन किया जाकर स्थानीय हाट बाजार में इन उत्पादों का विक्रय किया जाता था, जिससे स्थानीय स्तर पर ही स्वावलम्बन का भाव जागृत होता था। कुछ इलाकों में 40/50 गांवों के बीच साप्ताहिक हाट की व्यवस्था विकसित की गई थी। इन साप्ताहिक हाटों में लगभग सभी प्रकार के उत्पादों का विक्रय किया जाता था। चूंकि स्थानीय स्तर पर निर्मित विभिन्न उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्धि रहती थी, अतः इन उत्पादों की कीमतें भी अपने आप ही नयंत्रित रहती थीं और इस प्रकार प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति के स्थान पर घटते हुए मूल्य के अर्थशास्त्र का वर्णन मिलता है। पूरे विश्व में, इस संदर्भ में, वर्तमान स्थिति भारतीय आर्थिक दर्शन के ठीक विपरीत दिखाई देती है जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं कही जा सकती है। दरअसल, मुद्रा स्फीति का सबसे बुरा असर गरीब वर्ग पर पड़ता है और आज वैश्विक स्तर पर उत्पादन इकाईयां विभिन्न वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति को विपरीत रूप नियंत्रित करती हैं ताकि इन उत्पादों की बाजार में कीमत बढ़ सके एवं इन उत्पादन इकाईयों के लाभ में वृद्धि दर्ज हो सके। पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाईयों का मुख्य उद्देश्य ही अधिकतम लाभ कमाना होता है और इस मूल्य वृद्धि से समाज के गरीब एवं मध्यम वर्ग पर कितना बोझ बढ़ रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है।

प्राचीन भारत में मुद्रा स्फीति की समस्या इसलिए भी नहीं रहती थी क्योंकि प्राचीनकाल में भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार “प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत” का अनुपालन सुनिश्चित होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार में उत्पादों के विक्रेताओं के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती थी। उत्पाद बेचने वाले स्थानीय विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या रहती थी एवं साथ ही इनके बीच अपने अपने उत्पाद बेचने की प्रतिस्पर्धा रहती थी ताकि अपने अपने उत्पाद शीघ्र ही बेचकर वे अपने अपने ग्रामों में सूरज डूबने के पूर्व वापिस पहुंच सकें। इस प्रकार के कारणों के चलते कई बार तो विक्रेता अपने उत्पादों को सस्ते भाव में बेचना चाहता था अतः बाजार में उत्पादों के मूल्यों में कमी भी दिखाई देती थी। आज, वैश्विक स्तर पर निगमित क्षेत्र में कार्यरत कम्पनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा तो एक तरह से दिखाई ही नहीं देती है बल्कि वे आपस में मिलकर उत्पादक संघ (कार्टेल) का निर्माण कर लेती हैं और इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्यों को अपने पक्ष में नियंत्रित किया जाता हैं ताकि वे इन उत्पादों के व्यापार से अपने लिए अधिकतम लाभ का अर्जन कर सकें। इस पूंजीवादी नीति से इन कम्पनियों की लाभप्रदता में तो वृद्धि होती है परंतु आम नागरिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अतः उक्त पूंजीवादी आर्थिक नीति के चलते आम नागरिकों पर निर्मित होने वाले आर्थिक दबाव को कम करने की दृष्टि से विक्रेताओं द्वारा लाभ अर्जन के संदर्भ में भी भारतीय आर्थिक दर्शन के नियमों का अनुपालन किया जा सकता है।

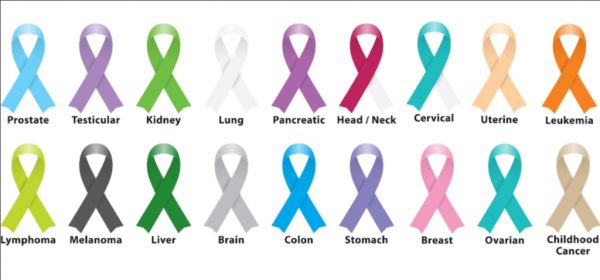

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार, “मूल्य सिद्धांत” के अंतर्गत, विक्रेता द्वारा स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तु की उत्पादन लागत पर 5 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए एवं यदि उस वस्तु का निर्यात किसी अन्य देश को किया जा रहा है तो उस वस्तु के उत्पादन लागत पर 10 प्रतिशत की दर से लाभ जोड़कर उस वस्तु का विक्रय मूल्य तय किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुपालन से प्राचीन भारत में विभिन्न उत्पादों के बाजार मूल्य लम्बे समय तक स्थिर रहते थे एवं इनके मूल्यों में वृद्धि लगभग नहीं के बराबर दिखाई देती थी। आज पूंजीवादी नीतियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों के विक्रय मूल्यों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। विशेष रूप से दवाईयों के मूल्य के सम्बंध में नीति का उल्लेख यहां किया जा सकता है। केन्सर एवं दिल की बीमारी से सम्बंधित दवाईयों के बाजार मूल्य लाखों रुपयों में तय किए जाते हैं क्योंकि इन दवाईयों को बेचने का एकाधिकार “पैटेंट कानून” के अंतर्गत केवल इन दवाईयों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के पास रहता है। केवल लाभ कमाना ही इन कम्पनियों का मुख्य उद्देश्य है, जबकि सनातन हिंदू संस्कृति में किसी अस्वस्थ नागरिक को दवाई उपलब्ध कराने का कार्य सेवा कार्य की श्रेणी में रखा गया है। उक्त वर्णित दवाईयों की बाजार में उपलब्धता बढ़ाकर एवं इन दवाईयों के विक्रय मूल्य को नयंत्रित रखकर कई जीवन बचाए जा सकते हैं। परंतु, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य है।

आज विश्व के कई देशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती हुए दिखाई दे रही है एवं इन देशों के पास बेरोजगारी की समस्या को हल करने का कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा है। भारत के प्राचीन ग्रंथो में बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ के किसी प्रकार का जिक्र भी नहीं मिलता है। “स्वयं के नियोजन के सिद्धांत” का अनुपालन करते हुए उस समय पर विभिन्न परिवारों द्वारा स्थापित अपने उद्यमों को ही आगे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाती जाती थी, इससे युवाओं में “नौकरी” करने का प्रचलन भी नहीं था। अपने पारम्परिक व्यवसाय में ही युवा पीढ़ी रत हो जाती थी अतः बेरोजगारी की समस्या भी बिलकुल नहीं पाई जाती थी। आज पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कोरपोरेट जगत की स्थापना के चलते नागरिकों में “नौकरी” का भाव जागृत किया गया है। आज प्रत्येक युवा नौकरी की कतार में लगा हुआ दिखाई देता है, लगभग 30 वर्ष की आयु होते होते जब उसे उसकी चाहत के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है तो वह अपने जीवन के लिए समझौता कर लेता है और किसी भी संस्थान में किसी भी प्रकार की नौकरी करने को मजबूर हो जाता है। कई इंजीनियर एवं पोस्ट ग्रैजूएट युवा, मजबूरी में आज विभिन्न उत्पादों की डिलीवरी करने एवं टैक्सी चलाने जैसे कार्यों को भी करते हुए दिखाई देते हैं। आज यदि अपने पुश्तैनी व्यवसाय को यह युवा आगे बढ़ा रहे होते तो सम्भवतः उनकी आमदनी भी अधिक होती और उक्त प्रकार के कार्य करने हेतु वे मजबूर भी नहीं होते।

भारत के प्राचीन ग्रंथों में “शून्य ब्याज दर के सिद्धांत” का भी वर्णन मिलता है। राज्यों के पास धन के भंडार भरे रहते थे एवं समाज में यदि किसी नागरिक को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता रहती थी तो वह राजा से धन उधार लेकर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता था एवं राजा द्वारा नागरिकों को दी गई उधार की राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता था। क्योंकि, यह उस राज्य के राजा का कर्तव्य माना जाता था कि वह अपने राज्य के नागरिकों को उचित मात्रा में व्यवसाय करने के लिए धन उपलब्ध कराए। इस प्रकार, भारत के प्राचीन खंडकाल में ब्याज की दर भी शून्य रहा करती थी। इससे, स्थानीय नागरिक भी अपना व्यवसाय स्थापित करने की ओर प्रेरित होते थे एवं नौकरी करने का चलन नहीं के बराबर रहता था।

प्रहलाद सबनानी

.jpg)

.jpg)

.jpg)