डॉ. श्रीरंग गोडबोले

हैदराबाद नि:शस्त्र प्रतिरोध का आंदोलन हिंदू महासभा, आर्य समाज और स्टेट कांग्रेस ने किया। यह आंदोलन संघर्ष और बलिदान की अनुपम गाथा है। निजाम सरकार ने इस आंदोलन को निर्दयता से कुचलने का प्रयास किया। कांग्रेस ने हैदराबाद राज्य के पीड़ित हिंदुओं से विश्वासघात कर स्टेट कांग्रेस को मुंह की खाने पर विवश किया।

आंदोलन का स्वरूप

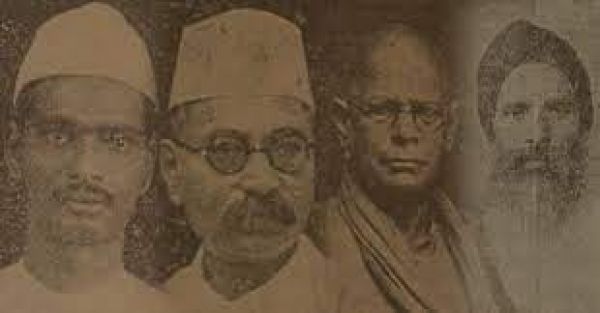

हिंदू महासभा द्वारा नि:शस्त्र प्रतिरोध आंदोलन सन् 1938 में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हुआ। मार्च 1939 तक मुंबई और महाराष्ट्र से लगभग 200 एवं बरार तथा नागपुर से भी लगभग 200 नि:शस्त्र सत्याग्रही हिंदू महासभा ने निजाम राज्य में भेजे। 17 नवंबर, 1938 को नागपुर से सत्याग्रहियों की पहली टुकड़ी रवाना हुई। हिंदू महासभा द्वारा यह निश्चय किया गया कि इस आंदोलन के लिए महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रदेशों से मात्र पैसे भेजे जाएं। लोगों को इतनी दूर भेजने में ज्यादा खर्चा होता है, इसलिए आंदोलन में होने वाले खर्च पर नियंत्रण के लिए यह फैसला किया गया। मार्च 1939 तक सभी सत्याग्रही छोटी-छोटी टोलियों में रवाना हुए। नागपुर की टोलियां पच्चीस-तीस लोगों की थीं, तो दक्षिण महाराष्ट्र से आठ से दस लोगों की टोलियां बन कर गईं। बड़ी टोलियां भेजने में एक समस्या यह थी की सभी सत्याग्रही स्टेशन पर ही पकड़े जाते थे। हिंदू महासभा की टोलियों में शामिल अधिकांश सत्याग्रहियों ने निजाम राज्य में पहुंचकर, सभाएं आयोजित कर, जयघोष कर तथा पत्रक बांटकर प्रतिकार करना प्रारंभ किया।

नवंबर, 1938 से अगले तीन माह तक हिंदू महासभा के आंदोलन का यह क्रम चलता रहा। फरवरी, 1939 से आर्य समाज इसमें कूद पड़ा और आंदोलन को व्यापक रूप मिला। मुंबई, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, दिल्ली, देहरादून, फतेहपुर, बरेली आदि शहरों में आर्य समाज के सत्याग्रहियों की भर्ती की गई (केसरी, 18 नवंबर 1938)। फरवरी, 1939 के पहले सप्ताह में आर्य समाज के प्रथम अधिनायक पं. नारायणस्वामी ने 20 नि:शस्त्र सत्याग्रहियों सहित गुलबर्गा जाकर आर्य समाज के विशाल आंदोलन का आरंभ किया। आर्य समाज के दूसरे अधिनायक चांदकरण शारदा (अजमेर) जब पुणे आए, तब उन्होंने हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि आर्य समाज की बड़ी टोलियों के समान ही, हिंदू महासभा की भी अब बड़ी टोलियां जानी चाहिए, जिससे संयुक्त परिणाम प्राप्त हो सके। अन्य आर्य समाजी कार्यकर्ताओं ने भी यही बात सुझाई। इसके पश्चात हिंदू महासभा द्वारा एक नई योजना बनाई गई, जिसके तहत मार्च, 1939 से सभी सत्याग्रही एक साथ पचास-पचास की संख्या वाली टोलियों में निकलना शुरू हुए। महाराष्ट्र के सभी केंद्रों को यह निर्देश दिया गया कि छोटी टोलियां न भेजकर सभी सत्याग्रहियों को पुणे भेजा जाए। (केसरी, 24 मार्च 1939)।

:शस्त्र प्रतिकार आंदोलन को हिंदुओं के विभिन्न जाति-संप्रदायों का समर्थन प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं विदेशों में रहने वाले हिन्दुओं ने भी यथाशक्ति सहयोग किया। नागपुर हिंदू महासभा ने जैसे ही नि:शस्त्र प्रतिरोध को समर्थन दिया, वैसे ही कथित रूप से अछूत ‘मांग’ जाति के नागपुर निवासी शंकर जंगलाजी खड़से ने वीर सावरकर को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि उन्हें भी सत्यग्रह की पहली टुकड़ी में शामिल होने की अनुमति दी जाए (केसरी, 6 जनवरी 1939)। 26 फरवरी, 1939 को जोशी मठ के शंकराचार्य ने इस आंदोलन का प्रचार कार्य शुरू किया। हैदराबाद हरिजन संघ के अध्यक्ष वी.एस. व्यंकट राव ने 23 अप्रैल, 1939 को कहा कि, हमारी न्यायोचित मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पुणे के हरिजन अधिकार सुरक्षा मंडल के मंत्री एवं पुणे हिंदू सभा के कार्यकर्ता कृष्णराव गंगाराम गांगुर्डे ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। 22 फरवरी, 1939 को सयाम और फिजी से सत्याग्रहियों की टुकड़ी सोलापुर पहुंची (केसरी, 1 अगस्त 1939)। 'केसरी' पत्र के लंदन स्थित प्रतिनिधि द.वि. ताम्हनकर और 'हिंदू एसोसिएशन ऑफ यूरोप' के मंत्री बेंगेरी ने विदेशों में हैदराबाद के प्रश्न पर जनजागरण का कार्य किया। (केसरी, 21 जुलाई 1939)।

नि:शस्त्र प्रतिरोध में अनेक सिख पंथ के लोगों ने भी भाग लिया। दादर हिंदू सभा के सरदार जयसिंह के नेतृत्व में ग्यारह सत्याग्रहियों की टुकड़ी को 31 मई, 1939 को नांदेड़ में बंदी बनाया गया। बीस वर्ष का कारावास भुगते हुए सिख क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह गागा ने पंजाबी नारायण सेना के तत्वावधान में 18 सत्याग्रहियों के जत्थे के साथ भाग लिया। 2 जून को पुणे में हुई स्वागत सभा में बाबा मदन सिंह ने कहा, मुझे विश्वास है कि यह सत्याग्रह सफल होगा, क्योंकि इसका नेतृत्व वीर सावरकर जी कर रहे हैं। साथ ही मुझे यह भी विश्वास है की हिन्दुस्तान को भी सावरकर जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिलेगी। बाबा सिंह के नेतृत्व में 3 जून, 1939 को सक्कर (सिंध) से नौ सिखों का एक जत्था पुणे पहुंचा। (केसरी, 6 जून 1939)।

देशभर से आर्य समाज के लगभग 18,000 से अधिक सत्याग्रहियों ने आंदोलन में भाग लिया। हिंदू महासभा के अधिकांश सत्याग्रही बृहन्महाराष्ट्र से थे, जो संख्या में लगभग सात-आठ हजार थे। स्टेट कांग्रेस के लगभग 400 प्रतिकारक जब जेल में ही थे, तभी उनका सत्याग्रह स्थगित करवाया गया। बारह और चौदह वर्ष के लड़के भी इस संग्राम में शामिल हुए और जेल गए। 18 सत्याग्रहियों ने इस संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। महिलाओं को जानबूझकर प्रत्यक्ष रूप से सत्याग्रह में शामिल होने की मनाही थी, फिर भी उन्होंने पैसों के संकलन और जनजागृति के माध्यम से सत्याग्रहियों को संबल दिया।

इस आंदोलन में हिंदू महासभा ने लगभग एक लाख रुपये खर्च किए। यह वित्तीय बोझ महाराष्ट्र ने और उसमें भी प्रमुखता से मुंबई ने उठाया। इस आंदोलन के कारण निजाम सरकार के लगभग एक करोड़ रुपये खर्च होने का अंदाजा है। (दाते, पृ.194,195)।

हिंदुओं के विरुद्ध निजाम का दमनचक्र और विद्वेष

हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर उतरने से पूर्व विकाराबाद से ही संदिग्ध यात्रियों पर नजर रखी जाने लगी। कौन हैदराबाद जा रहा है, इस पर गुप्त पुलिस की नजर थी। स्टेशन पर उतरते ही उतरने वाले के पूरे सामान की तलाशी ली जाने लगी। इससे बहुत से सनातनियों को अपने धार्मिक ग्रंथ, गुरुचरित्र, शिवलीलामृत या नित्य पठन की पोथियां मुस्लिम अधिकारियों के हाथों में सौंपनी पड़ती थी। अगर किसी के ट्रंक में कोई संदिग्ध साहित्यिक वस्तु मिलती, तो वह ट्रंक पुलिस चौकी ले जाया जाता। कई बार उतरने वालों को चार-चार घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। अतिथियों के आगमन की सूचना मकान मालिक या होटल मालिक यदि पुलिस को नहीं देते थे, तो मकान मालिक को भी दस बार पुलिस चौकी में हाजिरी देने जाना पड़ता था। इसके विपरीत कोई मवाली दाढ़ीवाला पठान मुस्लिम निडर होकर घूम सकता था। सत्याग्रह आंदोलन शुरू होते ही गुप्त पुलिस में जबरदस्त भर्तियां की गई थी। दीवारों से भी जासूस चिपके होंगे, इस डर से घर में भी कोई राजनीति पर खुलकर चर्चा नहीं कर पाता था। ऐसी परिस्थिति में हिन्दुओं के दुःख सुनना भी दूभर हो चला था। हिंदुओं के बड़े-बड़े नेता चाह कर भी किसी से खुलकर बात नही कर पाते थे। हिंदू नेताओं की हर एक गतिविधि पर दरबारी गुप्तचरों की नजर थी। एक तरह से देखा जाए तो हिंदू नेता नजर कैद में ही थे।

मुस्लिमों में जातीय भावना चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। हर एक गली में हिंदुओं की दुकानों के सामने मुस्लिम दुकानें खड़ी की जा रही थीं। हैदराबाद के केंद्र स्थान पर स्थित एक बैंक से छह लाख रुपये की पूंजी ले कर चारों ओर मुस्लिम दुकानें खोली गई। इन्हीं दुकानों से ही मुस्लिम माल खरीदें, इसलिए रास्तों पर मुस्लिम स्वयंसेवक सादे कपड़ों में हिंदू दुकानों के सामने पहरा देने लगे। हिंदू व्यापारियों को समाप्त करने की बहुत से धनवान मुस्लिम व्यापारियों ने मानो शपथ सी ली हो। निजाम शाही के नौकरशाह भीतर से इस विरोध प्रचार को हवा दे रहे थे। सब्जी मार्केट, फूलवाले, कल्हई वाले, कसार, पिंजारी ये सभी मुस्लिम थे। अब 'इस्लामी दुकान' के नाम से उनकी गांवों में संख्या बढ़ने लगी। जातीय विद्वेष फैलाने वाला वर्ग बाहर से मुस्लिम व्यापारियों को लाकर व्यापार में मुस्लिम वर्ग को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के प्रयास में था, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में इस्लामी प्रभाव लोकप्रिय नहीं था। अन्य सरकारी विभाग तो संपूर्ण रूप में इस्लामी हो ही चुके थे, तब बचे हुए व्यापारिक क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए बहिष्कार की यह गतिविधि शुरू हुई। दूसरी तरफ बंदी की सीमा में आने वाले समाचार पत्रों की संख्या में नित्य वृद्धि हो रही थी। चीन की दीवार के समान एक विशाल दीवार निजाम सरकार ने अपने प्रदेश के चारों ओर खड़ी कर रखी थी। (केसरी, 18 नवंबर1938)।

स्थानीय सत्याग्रही उनके सत्याग्रह की सूचना एक घंटे पूर्व पुलिस चौकी में दे देते थे, पर सत्याग्रह का स्थान नहीं बताते। इससे सत्याग्रह का समाचार मिलते ही शहर में काले लबादे वाली पुलिस की भागदौड़ शुरू हो जाती। कई बार वे निरपराधी लोगों पर, उनके घरों में घुसकर जबरन लाठीमार कर उनके सिर फोड़ देते थे, जिसके कारण गांव की हिंदू बस्तियों में श्मशान जैसी शांति फैल जाती थी। इसी समय रमजान के महीने के कारण रात में मस्जिदें खिल उठती थी। सरकारी खर्चे पर शानदार दावतें दी जाती थी। (केसरी, 22 नवंबर 1938)।

वंदे मातरम का आंदोलन

औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के उस्मानिया महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 16 नवंबर, 1938 को वंदे मातरम कहने पर प्रतिबंध लगाने से छात्रावास के छात्रों ने अन्न त्याग की घोषणा की (केसरी, 18 नवंबर 1938)। इसके बाद अधिकारियों ने प्रतिबंध हटाया (केसरी, 22 नवंबर 1938)। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने छात्रावास के हिंदू छात्रों द्वारा सायंकालीन प्रार्थना के समय वंदे मातरम कहने पर मुस्लिम छात्रों की आपत्ति के बाद लगभग 850 हिंदू छात्रों को 12 दिसंबर, 1938 को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इन छात्रों ने अपने पाठ्यक्रम को तिलांजलि दे दी, पर वंदे मातरम को अपमानित नहीं होने दिया। इन विद्यार्थियों ने नागपुर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री. केदार के यहां शरण ली। कुलाधिपति श्री. केदार ने नागपुर विश्वविद्यालय के अंर्तगत समस्त महाविद्यालयों को उस्मानिया विश्वविद्यालय के इन छात्रों को प्रवेश देने संबंधी आदेश जारी किया (केसरी, 27 दिसंबर 1938, 13 और 17 जनवरी 1939)।

इन्स्पेक्टर-जनरल हॉलिन्स हैदराबाद जेल के निरीक्षण हेतु 4 फरवरी, 1939 को पहुंचे। वहां कौन कौन वंदे मातरम गाता है, इसकी उन्होंने पूछताछ की। उनकी इस धौंस को धता बताते हुए रामचंद्र रेड्डी नामक एक वीर युवक सामने आया और उसने निर्भय होकर कहा, 'मैं वह पद गाता हूं'। इसके साथ ही हॉलिन्स ने उसे दो घूंसे जड़ दिए। दूसरे दिन उसे और एक अन्य बंदी को 24-24 बेंत मारी गई। उसके अगले दिन रामलाल नामक सत्याग्रही को 36 बेंत मारी गई। इस संबंध में हॉलिन्स ने स्पष्टीकरण दिया कि सरकारी आदेशानुसार वंदे मातरम गाने पर पाबंदी है (केसरी, 7 मार्च 1939)।

निजामशाही जेल में यातनाएं

बंदी बनाए गए सत्याग्रहियों को तरह-तरह से यातनाएं दी जाती थी। भूख से बेहाल, नित्य कर्म हेतु पर्याप्त पानी ना देना, बेड़ियां पहनाना, बेंत से पीटना, बीमार बंदियों को दवा ना देकर उलटा उनके साथ मारपीट करना, धार्मिक स्वतंत्रता छीनना जैसी बातें सहज और सामान्य थीं। उदाहरण के लिए 5 से 12 जून, 1939 में औरंगाबाद कारावास में घटित घटनाक्रम का उल्लेख प्रासंगिक होगा। 5 जून को आर्य समाजी नेता महाशय कृष्ण और उनके 782 प्रतिकारकों के जत्थे को बंदी बनाकर औरंगाबाद कारागार लाया गया। उन्हें ठीक तेरह घंटों बाद जवार की आधी रोटी दी गई। नए बंदी और पहले के 2000 राजबंदियों के कारण कारावास की व्यवस्था डगमगा गई। 6 और 7 जून को यही परिस्थिति कायम रही। कारागार के एक वार्ड में स्थित शौचालय के निस्तार का पानी बाहर करने वाला पाइप खुला था। 7 जून की दोपहर में तूफानी बारिश के कारण एक तिहाई कारागार निस्तार के पानी से भर उठा। कारागार में नए आए अधिकारी के समक्ष सभी सत्याग्रहियों ने जोरदार शिकायत की। आश्वासन देना तो दूर, उलटा उसने 7 जून की रात को 7:30 बजे खतरे की घंटी बजाकर बाहर से पुलिस और लाठीधारी मुस्लिम गुंडों को बुलाया। बंदियों को खोलियों में धकेला गया। फिर वहां की बत्ती बुझा कर बंदियों को लाठियों से मारा गया। इसमें लगभग 75 से 100 लोग घायल हुए। पांच से छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 8 जून की दोपहर 2 बजे तक उन्हें बंद रखा गया। 8 जून की दोपहर में तो हद कर दी गई। जेल अधिकारी ने ल. ब. भोपटकर, अनंत हरी गद्रे, विश्वनाथ केलकर इत्यादि नेताओं को बरामदे में बैठाया। इसके बाद दो दर्जन पुलिसवाले दो पंक्तियों में खड़े हो गए। फिर प्रत्येक वार्ड के दो बंदी बाहर लाकर दो पंक्तियों में खड़ी पुलिस के बीच से उन्हें चलवाया गया। अब लात, मुक्का, छड़ी की मार, थूकना आदि कई चीजों का हर एक बंदी को सामना करना पड़ा। नेताओं को असहाय रूप से उनके अनुयायियों पर हो रहे अत्याचार को देखना पड़ा। पुलिस जब मार-मार कर थक कर निढाल हुई, तब जाकर यह अमानवीय हरकत थमी। इसी में एक आर्य समाजी सत्याग्रही की मृत्यु हो गई। अगले तीन दिनों के लिए सभी बंदियों को दिन रात बंद कर रखा गया। लगभग पच्चीस सत्याग्रहियों के पैरों में 5 से 12 जून तक मोटी बेड़ियां जकड़ दी गई (केसरी, 13 एवं 20 जून 1939; यह सारा घटनाक्रम वहां बंदिवान शं.रा. दाते की पुस्तक के पृ.159-173 पर उल्लेखित है)।

निजाम ने की सुधार की घोषणा

निजाम राज्य में होने वाले अत्याचारों पर केंद्रीय विधिमंडल में प्रश्न पूछे गए। सर वेजवुड बेन और डेविड रीस ग्रेनफेल नामक दो ब्रिटिश संसद सदस्यों ने निजाम राज्य की परिस्थिति का विषय ब्रिटिश सांसद तथा वहां के समाचार पत्रों में उठाया। देशभर से 90 नामांकित लोगों की मंडली ने वायसराय के सामने इस संबंध में निवेदन प्रस्तुत किया। हैदराबाद आर्य समाज के नेता विनायक राव कोरटकर के नेतृत्व में 1300 प्रतिकारकों की टुकड़ी सत्याग्रह के लिए 22 जुलाई को तैयार हुई। निजाम विरोधी आंदोलन बाहर के लोग चला रहे है, उसे स्थानीय समर्थन नहीं है, यह कहनेवाले निजाम के लिए यह मुंहतोड़ जवाब था। यह सत्याग्रह होने से पूर्व उसने मजबूरी में 17 जुलाई को सुधार प्रारूप पर हस्ताक्षर कर 19 जुलाई को इसकी घोषणा की।

निजाम को सर्वसत्ताधारी बनाये रखने और राजनीति, सेना, दूसरे राष्ट्रों से संबंध या अन्य विषय उसी की परिधि में रखने का प्रावधान था। हैदराबाद के प्रस्तावित विधिमंडल में 85 सदस्य थे, इनमें से 42 लोगों द्वारा नियुक्त तथा 43 सरकार द्वारा नियुक्त होने थे। सभी प्रतिनिधिक मंडलों में हिंदू-मुस्लिम समान संख्या में होने थे। धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों में विवादग्रस्त प्रश्न पर निर्णय देने के लिए हिंदू-मुस्लिम के समान संख्या में प्रतिनिधि वाले स्थाई स्वरूपवाला विधिवत मंडल, हैदराबाद राज्य के अधिकारी वर्ग की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ब्रिटिश हिन्दुस्तान के प्रेस कायदे पर आधारित मुद्रण नियमन हेतु नया कानून, संघीय स्वतंत्रता और अधिकारियों को सूचना देकर मान्य किया गया (केसरी, 21 जुलाई 1939)।

19 जुलाई, 1939 की सुबह निजामी सुधारों की घोषणा की गई। इन अल्प सुधारों पर स्थानीय मुस्लिमों की प्रतिक्रिया पहले से ही तय थी। घोषणा होते ही मुस्लिमों की सारी दुकानें एकदम बंद हो गईं। सशस्त्र मुस्लिमों के जत्थे पैदल और साइकिल पर निकल पड़े और यातायात बाधित हुआ। युवा मुस्लिम काले झंडे लेकर या बांह पर काला पट्टा लगा कर हड़ताल का प्रचार करते हुए रास्तों पर निकल पड़े। काले निशानों के साथ जगह-जगह से जुलूस निकले और पांच से छह हजार लोग एकत्रित होकर 'इस्लाह मुर्दाबाद' (सुधारों का धिक्कार है) के नारे लगाते हुए रास्तों से गुजरने लगे। कुछ को पुलिस ने बंदी बनाया, जिसके कारण पुलिस चौकी के सामने मुस्लिमों का विशाल जमावड़ा एकत्र हुआ। दोपहर बाद सशस्त्र मुस्लिमों के भय से हिंदू व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। 'हमें पुलिस मंत्री से मिलना है', 'हमें वित्त मंत्री से मिलना है' ऐसी तख्तियां वाले गधे रास्तों पर छोड़ दिए गए (केसरी, 25 जुलाई 1939)।

19 जुलाई को आर्य समाज ने अपना आंदोलन रोक दिया। दस प्रतिशत मुस्लिमों को, नब्बे प्रतिशत हिंदुओं का राजनैतिक दर्जा दिलाने का दाग सुधारों पर लगा भी हो, तो भी कुल मिलाकर उनका स्वागत करते हुए हिंदू महासभा के कार्यकारी मंडल ने 30 जुलाई, 1939 को प्रस्ताव रख कर नि:शस्त्र प्रतिकार का आंदोलन स्थगित किया। 17 अगस्त, 1939 से एक सप्ताह में सभी राजनैतिक बंदियों को धीरे-धीरे छोड़ा गया। उनका यात्रा व्यय जो निजाम ने उठाया, वह लगभग एक लाख रुपये था। इस प्रकार हैदराबाद (भागानगर) नि:शस्त्र प्रतिरोध की इतिश्री हुई। इस आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका क्या थी? ये सब आगामी आलेखों में बताया जाएगा।

(डॉ. श्रीरंग गोडबोले, प्रख्यात लेखक और चिंतक हैं।)

हिन्दुस्थान समाचार /मुकुंद

.jpg)