बलराज साहनी ने अपने जीवंत अभिनय से जो भी भूमिकाएं की, उन्हें यादगार बना दिया। 'धरती के लाल' का गरीब किसान, 'दो बीघा जमीन' का हाथ से रिक्शा खींचने वाला मजदूर, 'हम लोग' का मुखर युवा बेरोजगार, 'हलचल' का उदार जेलर, 'काबुलीवाला' का भावुक पठान या फिर अपनी अंतिम फिल्म 'गरम हवा' का अभागा मुस्लिम व्यापारी आदि किरदारों को जब याद करते हैं तो हमें बलराज नहीं बल्कि ये किरदार ही सामने खड़े दिखाई देते हैं। बलराज ने अपने को इन किरदारों में इस तरह ढाला कि वह गायब हो गए और दर्शकों को उनके किरदार ही याद रहे आए।

दो बीघा जमीन की कलकत्ता में हुई शूटिंग के दौरान कई बार भीड़ ने उन्हें असली रिक्शाचालक समझकर ही व्यवहार किया। यह उनके स्वाभाविक हुलिए और बोल-चाल की वजह से ही हुआ, जिसके लिए उन्होंने स्वयं कड़ी मेहनत की थी। बंबई के जोगेश्वरी इलाके में उत्तर प्रदेश और बिहार के भैंस पालने वाले भैया लोगों की बस्ती में उन्होंने उन के खान-पान, पहनावे, बोलचाल का गहराई से अध्ययन किया। सिर पर गमछा बांधने का विचार उन्हें यही से आया था।

बलराज ने 1934 में लाहौर से अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ दिन रावलपिंडी में अपने पिता का कपड़ों का व्यापार संभाला। इस बीच 6 दिसंबर, 1936 को उनकी शादी दमयंती से हुई। कुछ दिनों बाद ही उन्हें साथ ले वे फिर लाहौर आ गए। यहां से एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र निकालने लगे । फिर दोनों पति-पत्नी कलकत्ता चले गए। यहां कुछ दिन लेखन कार्य करने के बाद 'अज्ञेय' की सिफारिश पर उन्हें शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक की नौकरी मिल गई। यह 1937 के जाड़े की बात थी। लगभग दो साल यहां बिताने के बाद वे गांधी जी के वर्धा स्थित सेवाग्राम जा पहुंचे 'नई तालीम' पत्रिका के सहायक संपादक बनकर। यहां एक साल ही गुजरा था कि वे गांधी जी की अनुमति लेकर बी.बी.सी. लंदन में उद्घोषक बनकर इंग्लैंड चले गए। वे यहां चार साल तक रहे। यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय था ।

1944 की गर्मियों में साहनी दंपत्ति इंग्लैंड से वापस लौटा। उनके साथ कुछ ही महीनों की उनकी बेटी शबनम थी। अपने बड़े बेटे परिक्षित को वे इंग्लैंड जाने से पहले दादा-दादी के पास रावलपिंडी छोड़ गए थे। इंग्लैंड से बलराज दंपत्ति पूरी तरह बदलकर आए थे। अब वे एक पक्के मार्क्सवादी थे।

इंग्लैंड से वापसी के समय वे कुछ दिन बंबई में रुके। एक दिन बलराज की मुलाकात अचानक चेतन आनंद से हो गई, जिन के साथ लाहौर में पढ़ते हुए उन्होंने कई नाटकों में साथ-साथ काम किया था । चेतन से बातचीत के दौरान उन्हें जान कर खुशी हुई कि अब भारत में भी सभ्य समाज के लोग फिल्मों को उतनी बुरी नजर से नहीं देख रहे हैं। उन्हीं से उन्हें पता चला कि कृश्न चंदर, उपेंद्र नाथ 'अश्क', सआदत हसन मंटो, भगवती चरण वर्मा, जोश मलीहाबादी, अमृतलाल नागर, नरेंद्र शर्मा जैसे चोटी के लेखक बंबई में रहकर ही फिल्मों के लिए कहानियां और गीत लिखकर हजारों रुपये कमा रहे हैं। इंग्लैंड जाने से पहले बलराज साहनी की भी गिनती हिंदी के युवा कहानीकारों में होने लगी थी। उनकी कहानियां "विशाल भारत' 'हंस' 'धर्मयुग' और अन्य पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती थीं। बंबई में चेतन आनंद और उर्दू लेखक कृश्न चंदर से हुई मुलाकातों से बलराज ने इतना तो जरूर सोचा कि अगर कहीं और कुछ न हुआ तो दूसरे साथी लेखकों की तरह फिल्मों के लिए लिखकर तो रोजी-रोटी कमाई ही जा सकती है। अभिनय की बात अभी तक उनके दिमाग में नहीं आई थी।

इस बीच काफी समय के बाद उन्होंने एक कहानी लिखकर 'हंस' पत्रिका को भेजी। लेकिन वह अस्वीकृत हो गई। बलराज के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। तभी चेतन आनंद ने उन्हें और उनकी पत्नी दमयंती को फिल्म 'नीचा नगर' में जिसका वह निर्देशन कर रहे थे के मुख्य पात्रों का रोल करने का प्रस्ताव रखा। अस्वीकृत कहानी से चोट खाए बलराज ने चेतन का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। इस तरह एक अस्वीकृत कहानी ने बलराज का फिल्मों में अभिनय करने का रास्ता खोल दिया। सितम्बर 1944 में बलराज, दमयंती और दोनों बच्चों के साथ बंबई, चेतन आनंद के घर जा पहुंचे। आर्थिक मुश्किलों के चलते 'नीचा नगर' फिल्म की शूटिंग आरंभ नहीं हो पाई। तभी उनका परिचय भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) में ख्वाजा अहमद अब्बास व अन्य प्रगतिशील नाट्य प्रेमियों से हुआ और वे पत्नी सहित शीघ्र ही इसका अहम हिस्सा बन गए और ताउम्र बने रहे।

इस बीच जिया सरहदी की फिल्म 'हम लोग' (1951) जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार युवा का रोल किया था, हिट रही। इसके बाद उन्हें विमल राय की फिल्म 'दो बीघा जमीन' में किसान शंभु महतो का रोल मिला।1953 में प्रदर्शित हुई इस फिल्म से उन्हें अन्तरराष्ट्रीय ख्याति मिली। देश ही नहीं विदेशी के कई बड़े पुरस्कार इस फिल्म को मिले।

इस फिल्म के साथ ही बलराज का संघर्ष खत्म हुआ। आने वाले 19 वर्षों में उन्होंने 120 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जबकि संघर्ष के पिछले दस सालों में उन्होंने मुश्किल से दस फिल्मों में भी काम नहीं किया था। दो बीघा जमीन के बाद आई उनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में थी- 'सीमा' (1954) 'गरम कोट' (1955) 'भाभी' (1957) 'हीरा-मोती' (1959), 'छोटी बहन' (1959) 'अनुराधा' (1960) 'काबुलीवाला' (1961) 'अनपढ़' (1962) 'हकीकत' (1964) 'हमराज' (1967) 'संघर्ष' (1968) 'दो रास्ते' (1969) 'पवित्र पापी' (1970), एवं 'गरम हवा' (1974)।

चलते-चलते

"गरम हवा" उनकी अंतिम फिल्म थी। उनकी बेहतरीन अदाकारी का एक और यादगार नमूना। एम. एस. सथ्यू द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत-पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित थी। उन्होंने अपने जीवन में विभाजन की त्रासदी तो देखी ही थी, अत: इस फिल्म में मानों उन्होंने अपनी वास्तविक जिंदगी का ही एक हिस्सा जीवंत करने का प्रयास किया।

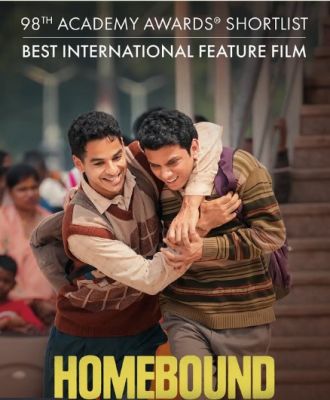

फिल्म की डबिंग खत्म करते ही कुछ दिनों बाद 13 अप्रैल, 1973 को उनकी मृत्यु हो गई थी। यह फिल्म 1974 में प्रदर्शित हुई। इसे वर्ष का राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिए जाने वाला राष्ट्रीय नर्गिस दत्त पुरस्कार दिया गया। कहानी और संवाद के लिए इस्मत चुगताई और कैफी आजमी भी पुरस्कृत हुए थे। इस वर्ष के आस्कर पुरस्कार के लिए इसे भारतीय प्रविष्टि के रूप में भेजा गया था और कांस फिल्म समारोह में इसे गोल्डन पाम पुरस्कार के लिए नामजद किया गया था।

Art & Music

RELATED POST

Leave a reply

Advertisement

-

मुख्य समाचार:: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 के समापन सत्र में भी भाग लेंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा से डीआरडीओ के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस-एन1 या अन्वेषा को 15 अन्य सह-यात्री उपग्रहों के साथ लॉन्च किया जाएगा । भारत ने विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। पुरुषों के क्रिकेट में, मेजबान भारत ने वडोदरा में तीन मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया।