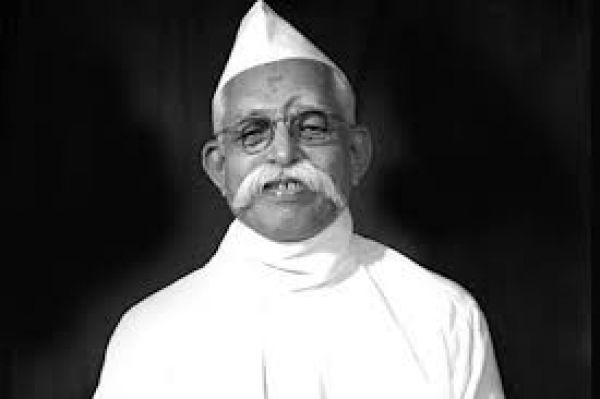

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ला

पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए जब नए राज्य मध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। पंडित रविशंकर शुक्ल को नए ‘मध्य प्रदेश के पुरोधा’ के रूप में याद किया जाता है। उन्होने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया और असहयोग सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शीर्षशत्तर भूमिकाएं निभाई।1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 4 जुलाई, 1937 ई. को श्री खरे के प्रथम कांग्रेसी मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्रि के रूप में सम्मिलित हुए तथा विद्या मंदिर योजनाओं को क्रियान्वित किया।

1898 में अमरावती में हुए कांग्रेस के 13वें अधिवेशन में पंडित शुक्ल ने पहली बार अपने शिक्षक के साथ भाग लिया था और उसी के बाद से वे आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। पहली बार वे 1946 मे आजादी के पहले पुराने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने । उसके बाद वे नए मध्यप्रदेश के 1956 मे मुख्यमंत्री बने । चार राज्यों के विलय के दौरान चूंकि वे सबसे बड़े राज्य और सबसे वरिष्ठ थे इसलिए नए मध्यप्रदेश के सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री वे बने ।

एक नवंबर 1956 को जिस समय मध्यप्रदेश का जन्म हुआ, वह अमावस्या की रात थी। राज्यपाल डॉ भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया, जब आधी रात को पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल को लालकोठी कहे जाने वाले, आज के राजभवन में, शपथ दिला रहे थे तभी किसी ने याद दिलाया कि ‘‘आज तो अमावस्या की रात है’’। शपथ ले रहे शुक्ल पहले तो थोड़ा असहज हुए, फिर बोले ‘‘पर इस अंधेरे को मिटाने के लिए हजारों दिये तो जल रहे हैं’’। वह शपथ वाली रात दीपावली की भी रात थी।

शपथ वाले दिन ही 80 साल के शुक्ल, उसी शाम को पुराने मध्यप्रदेश की राजधानी नागपुर से भोपाल, जी.टी. एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के कूपे में बैठकर पहुँचे थे। उनका जगह-जगह पर स्वागत हुआ, इटारसी रेलवे स्टेशन पर शुक्ल का ऐतिहासिक अभिनंदन किया गया। जब वे भोपाल पहुँचे, तो स्टेशन से उन्हें जुलूस की शक्ल में ले जाया गया।

1 नबंवर 1956 को ही शुक्ल के शपथ लेने के पहले राज्यपाल सीतारमैया को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतउल्ला ने शपथ दिलाई। इसके पहले सीतारमैया, रविशंकर शुक्ल के साथ नागपुर में भी राज्यपाल थे। पहले मंत्रिमंडल में बारह कैबिनेट और ग्यारह उपमंत्री थे। नए मध्यप्रदेश में रविशंकर शुक्ल दो महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए थे और 31 दिसम्बर 1956 को उनका दिल्ली में देहांत हो गया। वे दिल्ली 1957 में होने वाले आम चुनावों में प्रत्याशियों की लिस्ट पर मुहर लगवाने गए थे। वहां जब उनसे कहा गया कि पार्टी उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजना चाहती है तथा मध्यप्रदेश में नया नेतृत्व बैठाने पर विचार कर रही है तो उन्हें झटका लगा। यह आघात इतना बड़ा था कि उनकी मृत्यु हो गई।