शुनः पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना।

न गुह्यगोपने शक्तं न च दंशनिवारणे ॥

आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते है। क्योंकि विद्याविहीन मनुष्य मुर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर सकता है न अपना हैं और न वह मच्छरों को काटने से रोक सकती है, इसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी व्यर्थ भरण-पोषण। वह न अपने परिवार की दरिद्रता को दूर कर सकता है और न शत्रुओं के आक्रमण को ही रोकने में समर्थ हो सकता है। अतः विद्या का महत्त्व व्यक्ति के जीवन में अपेक्षणीय है।

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में से इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह पितृ पक्ष के दौरान आती है और पितरों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है।

पुराणों के अनुसार, कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या या तीर्थ यात्रा से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य इंदिरा एकादशी व्रत से मिलता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों को यमलोक से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है।

व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा कर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन झूठ, छल, कपट और हिंसा से दूर रहना चाहिए। साथ ही दूध, दही, घी, अन्न और वस्त्र का दान करना तथा ज़रूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है।

इंदिरा एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार, राजा इंद्रसेन ने जब अपने परिवार और प्रजा के साथ यह व्रत किया, तो व्रत पूर्ण होते ही स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई और उन्हें अपने पिता को वैकुंठ धाम की ओर जाते हुए दर्शन प्राप्त हुए। इस घटना से यह प्रमाणित होता है कि यह व्रत न केवल जीवित व्यक्तियों के लिए, बल्कि पितरों के उद्धार के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है।

इंदिरा एकादशी व्रत से पितृ दोष दूर होता है, पापों का नाश होता है, और मृत्यु के पश्चात उच्च लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष और पितरों की शांति प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ मार्ग माना गया है।

पुत्र का विवाह परम्परा के अनुसार दस ग्यारह वर्ष की आयु में कर दिया गया। कन्या सात वर्ष की थी तथा माता की देख-रेख में ही उसका चुनाव किया गया था, किन्तु कुछ दिनों पश्चात् माता को अनुभव हुआ कि कन्या का चुनाव ठीक नहीं किया गया है और उसने दूसरी उत्तम गुणोंवाली कन्या खोजकर विवाह सम्बन्धी बातचीत शुरू कर दी। किन्तु तब तक पुत्र कुछ समझदार हो चला था। उसने स्पष्ट रूप से कहा, "माँ! दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा।" माँ नाराज हुई, बोली, "यह मेरे निर्णय का विषय है, तुम्हारा नहीं। तुम अभी नासमझ हो। मैंने कन्या पक्ष को आश्वासन भी दे दिया है। क्या तुम्हें इसीलिये पाल-पोसकर बड़ा किया कि तुम्हारे कारण मुझे लज्जित होना पड़े ?"

पुत्र ने उत्तर दिया, "आपका मान मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मैं उस पर अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता हूँ। पर क्या दूसरा विवाह करने से पहली पत्नी का जीवन नष्ट नहीं हो जायेगा ?"

माता फिर भी न मानी। तब पुत्र बोला, "अच्छा माँ, एक बात बताओ। यदि कन्या के स्थान पर मैं ही उन्हें अयोग्य मालूम पड़ता तो क्या तुम उस कन्या को दूसरा विवाह करने की अनुमति देती ?"

और इस तर्कसंगत प्रश्न का माँ के पास कोई उत्तर न था। पुत्र आगे बोला, "माँ ! हम अपने दी जीवन का ख्याल करते हैं, स्वयं की खुशहाली ही सोचते हैं। यह नहीं देखते कि हमारी खुशहाली से किसी दूसरे को हानि तो नहीं हो रही है। यदि ऐसा होता हो तो फि वह जीवन, जीवन न रहा। हमें हमेशा दूसरे का विचार कर ही कार्य करना चाहिए।

में वास्तविक सुख है, वास्तविक आनन्द है।"

माता ने यह सुना तो बेहद लज्जित हई और बेटे के दूसरे ब्याह की बात बन्द करते गई। यह बालक थे काँग्रेस के प्राणदाता, भारतमाता के एक सच्चे सेवक, दादाभाई नौरोजी ।

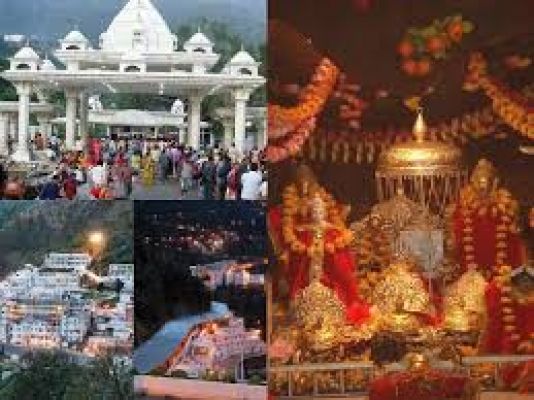

त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत लोकप्रिय तीर्थस्थलों में से एक है। यह लगभग 5,200 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। भक्त कटरा में स्थित आधार शिविर से लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर माता के दिव्य दर्शन के लिए पहुँचते हैं।

मंदिर की स्थापना की सटीक तिथि अज्ञात है, लेकिन एक प्रचलित कथा के अनुसार, यह खोज पंडित श्रीधर ने की थी। वे माता वैष्णवी के परम भक्त थे। एक बार माता ने उनके यहाँ भंडारा आयोजित करने में मदद की थी। भैरोंनाथ से बचने के लिए माता वैष्णवी वहां से चली गईं, जिससे पंडित श्रीधर निराश हो गए और उन्होंने अन्न-जल त्यागकर तपस्या में लीन हो गए।

इस दौरान माता वैष्णवी उनके स्वप्न में प्रकट हुईं और उन्हें त्रिकूट पर्वत पर स्थित पवित्र गुफा में मंदिर की खोज करने का मार्ग दिखाया। पंडित श्रीधर ने गुफा खोजी, जहाँ उन्हें तीन सिरों वाली चट्टान मिली। उसी क्षण माता वैष्णवी उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें तीनों पवित्र पिंडियों से परिचित कराया। पंडित श्रीधर ने माता की पूजा में अपना जीवन समर्पित कर दिया।

वैष्णो देवी की गुफा लाखों वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजय पाने के लिए इस गुफा में माता का आशीर्वाद लिया था। पांडवों ने कोल कंडोली में मंदिर और माता के सम्मान में भवन निर्माण करवाया। गुफा के सामने पाँच पत्थर की संरचनाएँ हैं, जिन्हें पाँच पांडवों का प्रतीक माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस गुफा तक के पुराने पैदल मार्ग से पहुँचे थे।

· मधु-कैटभ कथा: समय की शुरुआत में भगवान विष्णु के कानों से उत्पन्न दो असुरों, मधु और कैटभ ने माता को प्रसन्न करने की तपस्या की। माता की भक्ति से वे शक्तिशाली हुए, लेकिन अंततः उनका पतन हुआ।

· माता वैष्णवी की कथा: राक्षस भैरवनाथ माता से विवाह करना चाहता था। माता वैष्णवी ने अपनी गुफा में शरण लेकर भैरवनाथ को परास्त किया। भैरवनाथ ने अपनी गलती स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त किया और माता में विलीन हो गया।

माता वैष्णो देवी के दर्शन अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन भक्तों को माता के दर्शन का अवसर मिलता है, उन्हें माता का बुलावा प्राप्त होता है। माता वैष्णो देवी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

पूरे भारत से श्रद्धालु अपनी शुद्ध इच्छाओं और भक्ति के साथ माता के दर्शन करने आते हैं, और उनका विश्वास है कि माता वैष्णो देवी उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।

डॉ. मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरय्या, जिन्हें आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है, देशभक्ति और सेवा के लिए समर्पित एक महान व्यक्तित्व थे। वे अपने युग के प्रमुख इंजीनियर, वैज्ञानिक और राष्ट्र निर्माता थे। उनके असाधारण कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1955 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाजा। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस मनाया जाता है। विश्वेश्वरय्या ने शिक्षा के महत्व को गहराई से समझा और गरीबी तथा अन्य सामाजिक समस्याओं का मूल कारण अशिक्षा को माना। वे किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में विश्वास रखते थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को बैंगलोर के कोलार जिले के मुदेनहल्ली गाँव में हुआ था।

हर वर्ष 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ताकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में एम. विश्वेश्वरैया द्वारा किए गए अतुलनीय योगदान को याद किया जा सके। इस दिन का आयोजन केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीलंका और तंजानिया जैसे देशों में भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

हिंदी भाषा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा है। यह भाषा भारत की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक है। यद्यपि देश के सभी क्षेत्र हिंदी बोलते नहीं, फिर भी प्रत्येक भारतीय इसे सम्मान की नजर से देखता है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, जहां 22 भाषाएं आम बातचीत का हिस्सा हैं। इन भाषाओं के बीच हिंदी वह सेतु है जो सभी को जोड़ता है और उनकी एकजुटता बनाए रखता है।

हिंदी दिवस (14 सितंबर) पर विशेष

भाषा संवाद संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। मनुष्य को इसलिए भी परमात्मा की श्रेष्ठ कृति कहा जाता है कि वह भाषा का उपयोग कर अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। यही विशेषता है, जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। हिंदी एक बहुआयामी भाषा है। यह बात इसके प्रयोग क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए भी समझी जा सकती है। यह अलग बात है कि हिंदी भाषा की बात करते समय हम सामान्यतः हिंदी साहित्य की बात करने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि साहित्यिक हिंदी, हिंदी के विभिन्न आयामों में से एक है, लेकिन यह केवल हिंदी के एक बड़े मानचित्र का छोटा-सा हिस्सा है, शेष आयामों पर कम विचार हुआ है और व्यावहारिक हिंदी की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए तो और भी कम विमर्श हमारे सामने हैं।

यदि हिंदी भाषा के आंतरिक इतिहास का उद्घाटन करना हो तो नामकरण ही उसका आधार बन सकता है। हिंदी, हिंदवी, हिन्दुई और दकिनी के विकास क्रम में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अलग-अलग समय में एक ही भाषा के भिन्न नाम प्रचलित रहे हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। यह करीब 11वीं शताब्दी से ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। उस समय भले ही राजकीय कार्य संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में होते रहे हों, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र में आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार, विमर्श, जीवन और व्यवहार का माध्यम हिंदी ही रही है।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से ही संपूर्ण राष्ट्र से सम्पर्क किया और सफलता हासिल की। इसी कारण आजादी के पश्चात संविधान-सभा द्वारा बहुमत से ‘हिंदी’ को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय किया था। जैसे-जैसे भाषा का विस्तार क्षेत्र बढ़ता जाता है, वो भाषा उतने ही अलग-अलग रूप में विकसित होना शुरू हो जाती है, यही हिंदी भाषा के साथ हुआ, क्योंकि यह भाषा पहले केवल बोलचाल की भाषा तक ही सीमित थी। उसके बाद साहित्यिक भाषा के क्षेत्र में इसे जगह मिली, और फिर समाचार-पत्रों में ‘हिंदी पत्रकारिता’ का विकास हुआ। अपनी अनवरत यात्रा के कारण स्वतन्त्रता के बाद हिंदी, भारत की राजभाषा घोषित की गई तथा उसका प्रयोग कार्यालयों में होने लगा और हिंदी का एक राजभाषा का रूप विकसित हुआ।

अगर हम आंकड़ों में हिंदी की बात करें तो 260 से ज्यादा विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 64 करोड़ लोगों की हिंदी मातृभाषा है। 24 करोड़ लोगों की दूसरी और 42 करोड़ लोगों की तीसरी भाषा हिंदी है। इस धरती पर 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलने और समझने में सक्षम हैं। 2030 तक दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति हिंदी बोलेगा। यूएई और फिजी जैसे देशों में हिंदी को तीसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 18 हजार शब्द हिंदी के शामिल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो तीन साल पहले अंग्रेजी इंटरनेट की सबसे बड़ी भाषा थी, अब हिंदी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। गूगल सर्वेक्षण बताता है कि इंटरनेट पर डिजिटल दुनिया में हिंदी सबसे बड़ी भाषा है।

अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी ही हमारी राजभाषा क्यों? इसका जवाब बहुत पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के लिए तीन लक्षण बताए थे। पहला कि वो भाषा आसान होनी चाहिए। दूसरा प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। और तीसरा उस भाषा को बोलने वालो की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगर ये तीनों लक्षण किसी भाषा में थे, हैं और रहेंगे, तो वो सिर्फ हिंदी भाषा ही है। आज भाषा को लेकर संवेदनशील और गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस सवाल पर भी सोचना चाहिए कि क्या अंग्रेजी का कद कम करके ही हिंदी का गौरव बढ़ाया जा सकता है? जो हिंदी कबीर, तुलसी, रैदास, नानक, जायसी और मीरा के भजनों से होती हुई प्रेमचंद, प्रसाद, पंत और निराला को बांधती हुई, भारतेंदु हरिशचंद्र तक सरिता की भांति कलकल बहती रही, आज उसके मार्ग में अटकले क्यों हैं?

यदि हम सच में चाहते हैं कि हिंदी भाषा का प्रभुत्व राजभाषा के रूप में बना रहे, तो हमें इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना होगा। सरकारी कामकाज में हिंदी को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे में भरोसा फिर उन्हीं नौजवानों का करना होगा, जो एक नए भारत के निर्माण के लिए तैयार हैं। जो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। भरोसे और आत्मविश्वास से दमकते ऐसे तमाम चेहरों का इंतजार भारत कर रहा है। ऐसे चेहरे, जो भारत की बात भारत की भाषाओं में करेंगे। जो अंग्रेजी में दक्ष होंगे, किंतु अपनी भाषाओं को लेकर गर्व से भरे होंगे। उनमें ‘एचएमटी’ यानी ‘हिंदी मीडियम टाइप’ या ‘वर्नाकुलर पर्सन’ कहे जाने पर हीनता पैदा नहीं होगी, बल्कि वे अपनी भाषा से और अपने काम से लोगों का और दुनिया का भरोसा जीतेंगे।

हिंदी और भारतीय भाषाओं के इस समय में देश ऐसे युवाओं का इंतजार कर है, जो अपनी भारतीयता को उसकी भाषा, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति के साथ समग्रता में स्वीकार करेंगे। जिनके लिए परंपरा और संस्कृति एक बोझ नहीं, बल्कि गौरव का कारण होगी। यह नौजवानी आज कई क्षेत्रों में सक्रिय दिखती है। खासकर सूचना-प्रौद्योगिकी की दुनिया में। जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया, कि सूचना-प्रौद्योगिकी की दुनिया में बिना अंग्रेजी के गुजारा नहीं है। ये लोग ही हमें भरोसा जगा रहे हैं। ये भारत को भी जगा रहे हैं। आज भरोसा जगाते ऐसे कई दृश्य हैं, जिनके श्रीमुख और कलम से व्यक्त होती हिंदी देश की ताकत है।

(लेखक - प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी)

स्कूलों और विश्वविद्यालयों की मैकाले शिक्षा, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र दोनों के विकास के लिए अपर्याप्त है। संघ शाखा सम्पूर्ण व्यक्तित्व और चरित्र के विकास हेतु ये महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है ताकि ऐसे युवाओं का निर्माण किया जा सके जिनकी आकांक्षा हर राष्ट्र रखता है, क्योंकि ये जीवन कौशल और राष्ट्र निर्माण की मानसिकता हमारे शिक्षण संस्थानों में कभी नहीं सिखाई जाती।

व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र दोनों के विकास के लिए एक मज़बूत आध्यात्मिक, बौद्धिक और भावनात्मक क्षमता आवश्यक है। तभी एक ऐसा चरित्र निर्मित हो सकता है जो अपनी ऊर्जा "राष्ट्र प्रथम" के सिद्धांतों के अनुसार निर्देशित करे, जिससे वह समाज और देश के हित के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो। ऐसे में, एक घंटे की शाखा बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमता के आवश्यक स्तर को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न शाखा गतिविधियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहलू नेतृत्व गुण, चुनौतियों का आनंद लेने की क्षमता, भारत माता की सेवा पर एकनिष्ठ ध्यान, टीम वर्क, आत्मीयता और परियोजना प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देते हैं। वे सामाजिक समभाव को भी बढ़ावा देते हैं, नियमित रूप से और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निःस्वार्थ सेवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं और भारतीय मानसिकता को उपनिवेशवाद से मुक्त करते हैं।

"भारतीयत्व" का संस्कृत में शिक्षक के निर्देशों के साथ-साथ शाखा में संस्कृत के स्तोत्र और प्रार्थना से गहरा संबंध है। पहला कारण यह है कि यदि हम वास्तव में भारत के गौरव को समझने में रुचि रखते हैं तो संस्कृत सीखने से हमें वैदिक और प्राचीन ज्ञान को समझने में मदद मिल सकती है, जो मानव जाति की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का आधार है। संस्कृत अध्ययन का दूसरा भाग हमारी स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया है कि प्रतिदिन संस्कृत में मंत्रों का जाप करने से स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है। शाखा में की जाने वाली गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गुणों को बढ़ावा देना है, जिनमें सहयोग, वर्तमान में रहने का महत्व, कार्यों में गतिशीलता, नेतृत्व गुण, समस्या-समाधान क्षमता, बेहतर संचार, चुनौतियों का मिलकर आनंद लेना और राष्ट्र निर्माण के लिए मिलकर काम करना शामिल है।

शाखा में बौद्धिक चर्चा या संवाद: प्रत्येक स्वयंसेवक तथ्यात्मक इतिहास, समसामयिक मुद्दों और कार्यों, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और समाधानों का ज्ञान प्राप्त करता है, और अच्छे वक्ताओं का विकास करता है जो विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, विभिन्न विषयों पर जनता को तथ्यात्मक रूप से संबोधित करते हैं, और लोगों को "राष्ट्र प्रथम" के दृष्टिकोण से कार्य करने के लिए एकजुट करते हैं। शाखा उन असंख्य सफल वक्ताओं के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है , जैसे सभी सरसंघचालक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीनदयाल जी उपाध्याय, दत्तोपंत जी ठेंगड़ी और हजारों स्वयंसेवकों जो समाज के हर वर्ग से जुड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। शाखा ने 50 से अधिक बड़े संगठनों के संस्थापकों और कई पदाधिकारियों को तैयार किया है जो बड़े पैमाने पर राष्ट्र की सेवा करते हैं, जिससे वे राष्ट्र के सुधार के लिए इतना बड़ा प्रयास करने में सक्षम हुए। योग और प्राणायाम शरीर और मन को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। मन के दृढ़ और शांत होने से पूरा दिन स्फूर्तिदायक होता है।

शाखा क्या है? यह कैसे कार्य करती है?

"शाखा" राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की एक स्थानीय इकाई है। जहाँ नियमित गतिविधियाँ और बैठकें एक घंटे के लिए आयोजित की जाती हैं। ये शाखाएं आरएसएस की संचालनात्मक और आधारभूत इकाइयाँ हैं और संगठन की संरचना और संचालन के लिए आवश्यक हैं। शाखा की व्यवस्था आरएसएस के जमीनी, विकेन्द्रीकृत संगठनात्मक ढांचे के लिए आवश्यक है। यह संगठन को स्थानीय स्तर पर अपनी उपस्थिति स्थापित करने और अपने राष्ट्रीय विचार और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करने में मदद करती है।

शाखा शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण, दोनों का एक स्थल है, जो अपने स्वयंसेवकों में अनुशासन, राष्ट्रवाद और कर्तव्य की भावना को प्रोत्साहित करती है। आरएसएस का मुख्य लक्ष्य उच्च नैतिक मानकों और निःस्वार्थ सहायता की भावना वाले स्वयंसेवको का विकास करना है। "शाखाओं" के माध्यम से, संगठन अपने सदस्यों, जिन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है, को नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा प्रदान करता है जो सामुदायिक सेवा, अनुशासन और देशभक्ति के गुणों का संचार करती है। संघ राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति है। यह अपने सदस्यों और फलस्वरूप समाज में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की गहरी भावना का संचार करना चाहता है।

कई कार्यक्रमों के माध्यम से, शाखा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का विकास करना है जो राष्ट्र की एकता और कल्याण के लिए समर्पित हों। संघ का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देना है। हिंदू सांस्कृतिक जड़ें होने के बावजूद, यह संगठन एक बहुलवादी और समावेशी समाज को बढ़ावा देता है। विभिन्न आबादियों के बीच सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए अंतर्धार्मिक चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। भारत का सांस्कृतिक इतिहास कुछ ऐसा है जिसे संघ संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साहित्य, पारंपरिक कलाओं और त्योहारों का सम्मान करने वाली पहलों के माध्यम से, समूह का लक्ष्य सांस्कृतिक रीति-रिवाजों को पुनर्जीवित करना और बनाए रखना है जो राष्ट्र की पहचान के लिए आवश्यक हैं।

लोगों और समुदायों को चुनौतियों के लिए तैयार करना संघ के लिए महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य स्वयंसेवकों को संकट प्रबंधन कौशल, शारीरिक फिटनेस और आपात स्थिति के दौरान कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया करने की क्षमता प्रदान करना है, जो समाज के लचीलेपन के लिए संगठन के समर्पण को प्रदर्शित करता है। संघ का दर्शन और लक्ष्य एकात्म मानव दर्शन, हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचारों में दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। अपने विविध मिशन के माध्यम से, संघ का लक्ष्य एक मजबूत, शांतिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से जीवंत भारत बनाने में मदद करना है।

संघ की दैनिक "शाखाएँ", शारीरिक अभ्यास, वार्ता और व्यायाम पर ज़ोर देने के लिए प्रसिद्ध हैं। यह दिनचर्या अनुशासन स्थापित करके और प्रतिभागियों में जवाबदेही की भावना को प्रोत्साहित करके चरित्र विकास में मदद करती है। संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली संरचित गतिविधियाँ समग्र व्यक्तिगत विकास चाहने वाले युवाओं के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रदान करती हैं। आपदा सहायता उन कई सामाजिक परियोजनाओं में से एक है जिनमें संघ सक्रिय रूप से शामिल है। युवा अक्सर समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने की इच्छा व्यक्त करते हैं और संघ इन पहलों के लिए एक मंच प्रदान करता है। बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना सेवा करने के लिए संगठन का समर्पण युवाओं के अपने स्थानीय समुदायों पर वास्तविक और रचनात्मक प्रभाव डालने के लक्ष्यों के अनुरूप है।

संघ का नैतिकता और आचार-विचार को बढ़ावा देने पर ज़ोर समाज पर इसके प्रभाव का एक और पहलू है। चरित्र विकास पर इस ध्यान का लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के विकास को बढ़ावा देकर व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करता है जो अपनी बातचीत और व्यवहार में नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अपनी नियमित "शाखाओं" के माध्यम से, संघ अपने सदस्यों में अपनेपन और एकजुटता की भावना विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक बाधाओं से परे, सांप्रदायिक भावना सद्भाव और समाज के प्रति दायित्व की साझा भावना को बढ़ावा देती है। समुदाय को बढ़ावा देने पर संघ का ध्यान एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना बनाने में मदद करता है जो अधिक सामंजस्यपूर्ण और मजबूती से जुड़ा होता है।

संघ के अनुसार, शाखा के पीछे का विचार इस प्रकार है: "भगवा ध्वज, एक खुले खेल के मैदान के बीच में लहराता है।" सभी उम्र के लड़के और युवा कई तरह के देशी खेल खेलते हैं। हवा में बेलगाम उत्साह होता है। सूर्य नमस्कार जैसे व्यायाम, जो योग का एक रूप है और कभी-कभी डंडे के उचित उपयोग की शिक्षा शामिल होती है। प्रत्येक गतिविधि पूरे अनुशासन के साथ आयोजित की जाती है। शारीरिक प्रशिक्षण कक्षाओं के बाद सामूहिक देशभक्ति गीत गायन होता है। राष्ट्रीय मुद्दों और घटनाओं की व्याख्या और चर्चा भी शाखा का हिस्सा होती है। जब समूह का शिक्षक एक सीटी बजाता है, तो प्रतिभागी दिन की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ध्वज के सामने पंक्तियों में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद वे आदरपूर्वक प्रार्थना "नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमें" का पाठ करते हैं, जिसका अर्थ है "हे प्यारी मातृभूमि, तुम्हें मेरा प्रणाम।" शिक्षक के सभी निर्देश और प्रार्थना के श्लोक संस्कृत में हैं। प्रार्थना के अंत में प्रेरणादायक वाक्यांश "भारतमाता की जय" पूरी ईमानदारी से बोला जाता है। संक्षेप में, यह संघ की शाखा है। संघ के स्वयंसेवक इसमें भागीदार होते हैं। संघ की "दैनिक शाखा" में प्रत्येक गतिविधि का एक निर्धारित समय होता है।

शाखा की दैनिक दिनचर्या इस प्रकार विभाजित होती है:

शाखा प्रारंभ, उसके बाद वार्मअप के लिए पाँच मिनट की जॉगिंग या दौड़। खेल, योग और सूर्य नमस्कार (40 मिनट)। संस्कृत श्लोक, जिन्हें अक्सर देशभक्ति गीत या सुभाषित/अमृत वचन कहा जाता है- का पाठ किया जाता है। संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वयं हजारों गीत लिखे हैं जो संगठन में काफी लोकप्रिय हैं। सप्ताह के हर चार से पाँच दिन कविता, गीत और संस्कृत श्लोकों का पाठ किया जाता है। सप्ताह में कम से कम दो या तीन बार, समसामयिक घटनाओं या वैचारिक विषयों पर चर्चाएँ होती हैं। ये गतिविधियाँ एक-दूसरे के स्थान पर हो सकती हैं और शाखा कार्यवाह, जो शाखा के प्रभारी होते हैं, यह तय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि सप्ताह के किसी भी दिन कौन सी गतिविधी की जाए। (10 मिनट)। दिन की शाखा प्रार्थना के साथ समाप्त होती है। (5 मिनट) शाखा में लकड़ी की छड़ी से लड़ने का पारंपरिक कौशल, जिसे दंड युद्ध कहा जाता है, और भारतीय मार्शल आर्ट, जिसे नियुद्ध कहा जाता है, भी सिखाया जाता है। हालाँकि यह शाखा की दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, फिर भी इनके साथ बिताया जाने वाला समय अलग-अलग होता है।

राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों को शाखा में भेजना अनिवार्य है। ऐसा करने के लिए अभिभावकों, युवाओं और वृद्ध नागरिकों को पहले अपने क्षेत्र में शाखा में शामिल होना चाहिए ताकि वे बदलाव का अनुभव कर सकें और दूसरों को समझाने का आत्मविश्वास प्राप्त कर सकें। आरएसएस भारत में लगभग 83000 शाखाएँ चलाता है।

लेखक-पंकज जगन्नाथ जयस्वाल