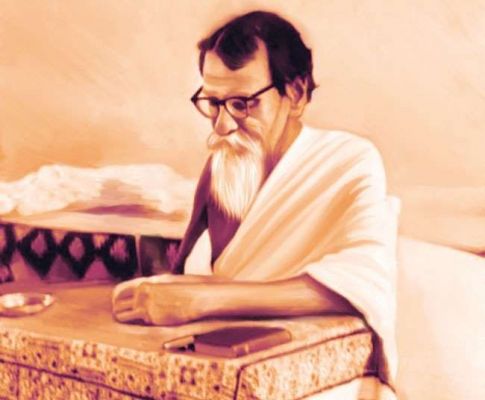

11 जून को संत कबीरदास की जयंती मनाई जाती है, हालांकि इस वर्ष कबीर जयंती 22 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर है। कबीरदास भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के महान संत थे, जिन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से जीवन के गहनतम ज्ञान को सरल शब्दों में समझाया। उनकी रचनाएँ सामाजिक समरसता, शुद्ध हृदयता और सात्विक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देती हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

कबीरदास जी का 'राम' दर्शन

कबीरदास जी के लिए, 'राम' निराकार परमसत्ता का प्रतीक है। वे 'राम' को अग्नि, प्रकाश, तेज और प्रेम का अर्थ मानते हैं। उनके अनुसार, चार प्रकार के राम हैं:

- दशरथ के पुत्र राम (साकार)

- घट-घट में वास करने वाले राम (निराकार)

- सकल पसारा (सृष्टि) वाले राम

- सबसे न्यारे परमात्मा रूपी राम

कबीरदास जी मानते हैं कि ये चौथे राम ही परमसत्य हैं, जो सुख-समृद्धि दाता और सभी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। उनका राम-नाम पर अटूट विश्वास था, जिसे वे भवसागर से तरने का साधन मानते थे।

कबीर जयंती और उनका जीवन परिचय

संत कबीरदास का जन्म 1398 ई. में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वाराणसी के लहरतारा तालाब में हुआ था, जहाँ उन्हें नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने पाया और पाला। उन्होंने जीवन के अंतिम दिन मगहर में बिताए, जहाँ के वे महान संत कहलाए। कबीरदास कभी विद्यालय नहीं गए, पर 120 वर्ष की आयु तक कर्मशील रहे। उनके जन्म के समय भारत में सिकंदर लोदी का शासन और हिंदू समाज में पाखंड व छुआछूत जैसी कुरीतियाँ व्याप्त थीं।

सामाजिक सुधारक और निर्भीक वाणी

कबीरदास जी ने अपनी निर्भीक वाणी से जातिगत भेदभाव, ढोंग-पाखंड, और रूढ़ियों का खंडन किया। वे ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखते थे और उपेक्षित वर्ग के साथ खड़े थे। उन्हें वैष्णव, सिख, और समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है। वे वर्ण तथा जातिगत-अहंकार के घोर विरोधी थे और न्याय, समता, बंधुत्व के प्रतीक माने जाते हैं। उनके संपूर्ण सामाजिक संघर्ष का आधार 'ईश्वर-भक्ति' ही था।

कबीर और हिंदुत्व

कबीरदास का पालन-पोषण यद्यपि मुस्लिम परिवार में हुआ, पर उनके संस्कार हिंदू थे। वे स्वयं को 'कोरी' (हिंदू बुनकर) और 'राम का भक्त' कहते थे, लेकिन कभी मुसलमान नहीं कहा। वे गोरखनाथ के योगमत से भी प्रभावित थे। उन्होंने हिंदू समाज की बुराइयों की आलोचना की, पर अपने लाखों अनुयायियों को इस्लाम से बचाकर हिंदुत्व की ओर वापस लाए। उनकी निर्गुण 'राम' भक्ति ने लोगों को इस्लाम अपनाने से रोका।

गुरु और परमसत्य की अनुभूति

कबीरदास ने काशी के स्वामी रामानंद को अपना गुरु स्वीकार किया। उन्हीं से उन्हें 'राम-नाम' का मंत्र मिला। वे कहते हैं कि 'राम नाम' के स्मरण से परमपद की प्राप्ति होती है और समस्त विघ्न दूर होते हैं। कबीरदास ने परमतत्व (ब्रह्म) की अनुभूति की और उसमें विलीन हो गए।

मगहर गमन और कबीरपंथ

जीवन भर काशी में रहे कबीरदास ने मगहर जाकर प्राण त्यागने का निर्णय लिया। यह उनका तीर्थ संबंधी जड़ता और बाह्याडंबरों का विरोध था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि काशी में मरने से मोक्ष और मगहर में मरने से नरक मिलता है। कबीरदास ने कहा कि उनके लिए काशी और मगहर समान हैं, क्योंकि उनके हृदय में राम विराजमान हैं।

कबीरदास के निधन के बाद, उनके शिष्यों ने उनकी विचारधारा पर कबीरपंथ की शुरुआत की, जिससे देशभर में लगभग एक करोड़ लोग जुड़े हैं। उनके चार प्रमुख शिष्य थे: चतुर्भुज, बंकेजी, सहतेजी, और धर्मदास। धर्मदास ने 'धर्मदासी' या 'छत्तीसगढ़ी' शाखा की स्थापना की, जो सबसे मजबूत कबीरपंथी शाखा है। छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा कबीरपंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसकी स्थापना 1903 में 12वें गुरु अग्रनाम साहेब ने की थी। छत्तीसगढ़ में कई कबीर आश्रम हैं और एक जिले का नाम कबीरधाम है।

.jpg)