हाल ही में दुनिया भर ने सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को जंगल की आग के सामने लगभग पस्त देखा। दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स काउंटी में पैलिसेड्स और ईटन की आग अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर के इतिहास में सबसे विनाशकारी थी। इस आग ने 37,000 एकड़ (150 वर्ग किलोमीटर) से अधिक क्षेत्र और 10,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया। इसमें सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। निजी मौसम विज्ञान फर्म एक्यूवेदर ने अनुमान लगाया है कि नुकसान और आर्थिक नुकसान $250 बिलियन से $275 बिलियन के बीच है।

लोगों को वन की आग को लेकर सचेत करने के लिए वन अग्नि सुरक्षा दिवस (सप्ताह) 01 -07 फरवरी तक मनाया जाता है। वन क्षेत्रों में आग से होने वाले नुकसानों को रोकने के लिए इसे मनाया जाता है। यह दिन वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी सीएसआईआरओ ने खुलासा किया है कि पिछले 30 वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों में आग लने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

अन्य अहम घटनाएंः

664 - प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु ह्वेन त्सांग का निधन।

1679 - जर्मन शासक लियोपोल्ड प्रथम ने फ्रांस के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

1783 - इटली के कालाब्रिया में भीषण भूकंप में 30000 लोग मारे गये।

1870 - फिलाडेल्फिया के थियेटर में पहली बार चलचित्र दिखाया गया।

1900 - अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य पनामा नहर समझौते पर हस्ताक्षर।

1904 - क्यूबा अमेरिका के कब्जे से मुक्त हुआ।

1917 - मैक्सिको ने नया संविधान अंगीकृत किया।

1922 - उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरीचौरा कस्बे में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी।

1924 - रेडियो समय संकेतक जीएमटी का पहली बार प्रसारण रायल ग्रीनविच से हुआ।

1931 - मैक्सिने डनलप पहली ग्लाइडर पायलट बनी।

1961 - ब्रिटिश समाचार पत्र संडे टेलीग्राफ के पहले संस्करण का प्रकाशन हुआ।

1970 - अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।

1994 - सरायेवो के बाजार में नरसंहार हुआ। सरायेवो के मुख्य बाजार में एक मोर्टार बम के फटने से 68 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हुए थे।

2004 - पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने परमाणु प्रौद्योगिकी के ग़लत इस्तेमाल के मामले में परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ख़ान को माफी दी।

2006 - ईरान ने यूरेनियम संवर्धन शुरू किया।

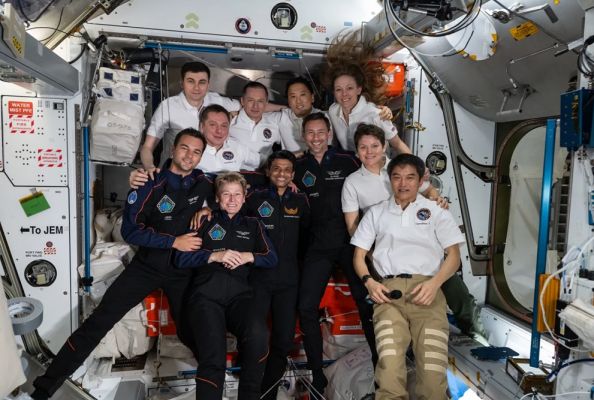

2007 - भारतीय मूल की सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनीं।

2008 -पंजाब में पटियाला की विशेष अदालत ने कंधार विमान अपहरण मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

2009 - मायावती ने प्रदेश के पाँच महानगरों लखनऊ, फ़ैज़ाबाद, अयोध्या, कानपुर, बिठूर, इलाहाबाद और मेरठ के विकास के लिए 5056 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

2010 - भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीत लिया।

2020 - यूक्रेन स्कैंडल मामले में अमेरिकी सीनेट ने डोनाल्ड ट्रम्प पर चल रही महाभियोग की कार्रवाई को निरस्त किया। ट्रम्प पर अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव ने महाभियोग पास किया था।

जन्म

1990 - भुवनेश्वर कुमार - भारतीय तेज गेंदबाज।

1970 - होरेन सिंह बे - भारतीय राज्य असम से आने वाले राजनीतिज्ञ।

1630 - हर राय - सिखों के सातवें गुरु का पंजाब के कीरतपुर।

1639 - ज़ेबुन्निसा - मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की बेटी।

1916 - जानकी वल्लभ शास्त्री - प्रसिद्ध कवि।

1968 - प्रेम सिंह तमांग - सिक्किम के राजनीतिज्ञों में से एक।

1976 - अभिषेक बच्चन - फ़िल्म अभिनेता।

1932 - शंख घोष - प्रसिद्ध बांग्ला कवि, आलोचक एवं शिक्षाविद् थे।

निधन

2014 - जुथिका रॉय- प्रसिद्ध भजन गायिका।

2010 - सुजीत कुमार - भोजपुरी और हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे।

2008 - महर्षि महेश योगी - प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य थे, जिन्होंने योग को भारत के बाहर भी प्रसिद्धि दिलाई।

664 ई. - ह्वेन त्सांग - प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे।

1927 - इनायत ख़ान - भारतीय सूफ़ी संत

महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव

वन अग्नि सुरक्षा दिवस (सप्ताह)।

चला लक्ष्मीश्चला: प्राणाश्चले जीवितमन्दिरे |

चलाचले च संसारे धर्म एको हि निश्चल: ||

यहां आचार्य चाणक्य धर्म-चर्चा करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है | संसार में केवल धर्म ही निश्चल है |

अभिप्राय यह है कि लक्ष्मी-धन-संपत्ति सब चंचल हैं, ये कभी एक के पास रहती हैं, तो कभी दूसरे के पास चली जाती हैं | इनका विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही इन पर घमंड करना चाहिये | प्राण, जीवन, शरीर और यह सारा संसार भी सदा नहीं रहता | ये सब एक-न-एक दिन अवश्य नष्ट हो जाते हैं | संसार में केवल अकेला धर्म ही ऐसी चीज है, जो कभी नष्ट नहीं होता | यही व्यक्ति का सच्चा साथी हैं , सबसे बड़ी सम्पत्ति हैं, जो जीवन में भी काम आता है तथा जीवन के के बाद भी | अत: इसका सदा संचय करना चाहिए | धन-संपत्ति, प्राण, शरीर आदि का मोह अधिक नहीं करना चाहिए |

महा महारथी श्रीयुत तानाजी मालुसरे के बलिदान पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि "गढ़ आला पण सिंह गेला"

शिक्षा की प्रक्रिया समाज को योग्य और समर्थ बनाने की दिशा में कितनी महत्वपूर्ण है यह किसी से छिपा नहीं है। शिक्षा के परिसर एक परिपक्व और सृजनशील मनुष्य बनाने की प्रयोगशाला सरीखे होते हैं। वहाँ रह कर विद्यार्थी जीवन मूल्यों की दीक्षा पाता है। उनके व्यक्तित्व की बुनावट भी बहुत हद तक वहीं होती है।भारत में शिक्षा ऐतिहासिक रूप से अनेक चुनौतियों से घिरी रही है इसलिए इसकी समस्याएँ इकट्ठी होती गई हैं। भारतीय राजनीति शिक्षा के प्रति अलग-अलग नजरिए से संवेदनशील रही है। फलतः शिक्षा में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से राजनीतिक प्रयोग होते रहे हैं। चूँकि शिक्षा समाज के वर्तमान और भविष्य दोनों से जुड़ी रहती है उसमें राजनैतिक दिलचस्पी भी रहनी स्वाभाविक है और देश के इतिहास, अस्मिता और गौरव-बोध से भी इसका ख़ास रिश्ता बन जाता है। इसलिए सेकुलर, वैश्विक और तथाकथित वैज्ञानिक दृष्टि शिक्षा की आधारशिला बनी जिसने बहुत कुछ जो भारतीय था उसे भुला दिया, बहिष्कृत कर दिया या घटा-बढ़ा कर विकृत रूप में शामिल किया। भारत बोध या भारतीय संस्कृति से उसका रिश्ता कमजोर या फिर अधूरा, असंतुलित और ग़ैर समावेशी होता गया। दूसरी ओर भारतीय ज्ञान परम्परा समृद्ध, सुदृढ़ और बहु आयामी होने के बावजूद भी बिना जाँचे-समझे संशय और संदेह के चलते ओझल ही बनी रही। आज अपनी विरासत से आज युवा वर्ग अपरिचित हैं। भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक यात्रा से विद्यार्थियों की अनभिज्ञता बढ़ती गई। विषयवस्तु और संदर्भ दोनों ही तरह से भारतीय छात्र-छात्राएँ तटस्थ रुख़ अपनाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को पश्चिमी दुनिया के अनुकूल बनाने और उसी के पैमाने पर चलाने का तरह-तरह का उद्यम ज़ोरों पर चलता रहा। पश्चिमी ज्ञान पर बिना जाने-समझे भी अतिरिक्त भरोसा अनुकरणमूलक ज्ञान को अपनाने के लिए आधार तैयार करता रहा। पाश्चात्यीकरण को सार्वभौमिक रूप से उपादेय मान लिया गया।

औपनिवेशिक काल में ज्ञान और संस्कृति के एकल प्रतिमान के रूप में जो अंग्रेजियत स्थापित हुई वह छाती चली गई। इस सीमित दृष्टि वाली शिक्षा को विकसित होने की शर्त बना लिया गया। स्वतंत्र भारत में अपनाई गई शिक्षा की नीतियां , योजनाएँ, प्रावधान और उनका कार्यान्वयन प्रायः पुरानी लीक पर ही होता रहा। स्वतंत्र होने के बाद भी पश्चिमी मॉडल आच्छादित किए रहा और आज भी हम उससे उबर नहीं पाये हैं और थोड़ा बहुत हेरफेर लाकर काम चलाते रहे। पाश्चात्य दृष्टि को सार्वभौमिक मानते हुए उसे आरोपित किया जाता रहा। परिणाम यह हुआ कि भारतीय शिक्षा के समग्र , समावेशी और स्वायत्त स्वरूप विकसित करने की बात धरी की धरी रह गई। संरचनात्मक बदलाव, विषयवस्तु, छात्र पर शैक्षिक भार, और अध्यापक-प्रशिक्षण आदि गंभीर विषयों को लेकर भी गंभीर असमंजस बना रहा। हाँ, इस अर्थ में प्रजातंत्र ज़रूर बना रहा कि आज पूर्व प्राथमिक (प्रिप्राइमरी) से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा तक क़िस्म-क़िस्म के सरकारी और निजी क्षेत्र के माडेल और पैमाने उनकी गुणवत्ता की पहचान के बिना चलते रहे । सरकारी और अर्ध सरकारी शिक्षा संस्थाएँ भौतिक संसाधनों और अध्यापकों की कमी बनी रही। साधनसम्पन्न लोग ज़रूर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने को भेज रहे हैं और आज लाखों छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।

अमृत काल में भारत ने वर्ष 2047 में देश को विकसित करने का संकल्प लिया है ताकि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन की गुणवत्ता की दृष्टि से देश की सामर्थ्य में अभिवृद्धि हो और वह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाय। आठ ट्रिलियन की अर्थ व्यवस्था निश्चय ही एक बड़ा आकर्षक लक्ष्य है । जनसंख्या वृद्धि को देखते हए शिक्षार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है । इस दृष्टि से योजना बनानी होगी और बजट में शिक्षा के लिए प्रावधान बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता स्थापित की जा सके । कई सालों से शिक्षा पर देश के बजट में छह प्रतिशत खर्च करने की बात दुहराई जाती रही है परंतु वास्तविक व्यय तीन प्रतिशत भी बमुश्किल हो पाता है । तथाकथित लचीली, बहु अनुशासनात्मक, कौशल आधृत, जीवनोपयोगी और दक्षता पर बल देने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए वित्त की आवश्यकता को स्वीकार करना होगा। विकास के पहिए की धुरी शिक्षा होती है । इसलिए यह राष्ट्रीय नियोजन में उचित महत्व की हक़दार है।

ज्ञान प्रकृति से ही नैतिक है जिसका कर्णधार अध्यापक है जो मूल्यों को प्रतिष्ठित करने वाला होता है। परंतु आज शैक्षिक परिवेश अध्यापकों की कमी और उनकी ग़ैर अकादमिक आकांक्षाओं से प्रदूषित हो रहा है। पेपर लीक होने की घटनाएँ, शोध में साहित्य चोरी (प्लैगरिज़म) आदि का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। ज्ञान में वृद्धि और नवोन्मेष की जगह दुहराव और पिष्ट-पेषण की प्रवृत्ति तेज़ी से फैल रही है। ज्ञान की क़वायद (ड्रिल) तो हो रही है पढ़ाई की गुणवत्ता घट रही है। ख़स्ताहाल विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई नाकाफ़ी हो रही है। उसकी भरपाई करते कोचिंग संस्थान लोकप्रिय और नफ़े वाला व्यापार बन चुका है। इसके दबाव में विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। लोकहित के व्यापक लक्ष्यों के लिए समानता और समता ज़रूरी है पर भारत में शिक्षा कई तरह से विभेदनकारी होती जा रही है। आज शिक्षा संस्थाओं की अनेक जातियाँ और उपजातियाँ खड़ी हो गई हैं और उनमें अवसर मिलने की संभावना सबको उपलब्ध नहीं है । आज सरकारी, अर्ध सरकारी और स्ववित्तपोषित संस्थाएँ चल रही है । इनमें फ़ीस, प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा के तौर-तरीक़े भी बेमेल हैं । बच्चे को पढ़ाना अभिभावकों के लिए बरसों बरस चलने वाले संघर्ष का सबब बन चुका है।

केन्द्रीय बजट में शिक्षा के मद का नम्बर बहुत बाद में आता है और बचाखुचा उसके हिस्से आता है। दुनिया के अन्य देशों के सापेक्ष शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत आवंटन की वकालत कई सालों से की जा रही है। अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षा के अन्य लाभार्थी जनों की दृष्टि से गुणवत्तायुक्त शिक्षा की संभावना अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। व्यावहारिक स्तर पर शिक्षा के औपचारिक तंत्र का रोजगार से रिश्ता एक भुलावा बनता जा रहा है। लोग शिक्षा द्वारा रोजगार के अन्य रास्तों को खोलने की घोषणाओं में सुनहरा भविष्य तलाशते हैं पर गुणवत्ता के अभाव में शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बाद से कुछ पहलें हुई हैं। विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए सरकारी निवेश को बढ़ाना, आधारभूत ढांचे का विस्तार, नए संस्थानों के विकास के साथ-साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए आधारभूत संसाधनों का विकास सरकारी योजनाओं के लक्ष्य रहे हैं। परंतु शैक्षिक व्यवस्थाओं के विकास एवं पोषण हेतु समुचित बजट का आवंटन प्राथमिकता होनी चाहिए। निःसंदेह गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसरों का प्रसार और उपलब्धता भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अनिवार्य कड़ी है। भारत के 14.72 लाख विद्यालयों में 98 लाख शिक्षक 24.8 करोड़ छात्राओं को शिक्षा प्रदान करते हैं। वित्त मंत्री ने ताजे बजट में सभी बच्चों को 100 प्रतिशत स्कूल भेजने का लक्ष्य तय किया है, तकनीकी शिक्षा और शोध विशेषतः कृत्रिम मेधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके हित 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। उसके लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के लिए 681 करोड़ का आबँटन है। मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें होंगी । स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए डिजिटल किताबें देने की तैयारी है । आईआईटी का विस्तार करते हुए 5 आईआईटी के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। स्कूली शिक्षा की चुनौती बहुत बड़ी है। नवोदय विद्यालय का बजट कटा है और केंद्रीय विद्यालय , एनसीआरटी, यूजीसी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का बढ़ा है। कुल मिला कर उच्च शिक्षा के लिए 7.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में आबंटन में 6.65 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है। कुल बजट का 2.5 प्रतिशत आबंटन शिक्षा के लिए है।

आज जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम हो चुका है पर संसाधन सीमित हैं। शैक्षिक नेटवर्क और आधार संरचना को बढ़ाने की आवश्यकता है। विश्व में युवा देश के रूप में भारत से आशा बंधती है परंतु इस युवा शक्ति को नियोजित करना ज़रूरी है। ख़ासतौर पर पारस्परिक हिंसा, अविश्वास, प्रकृति-विनाश और छल प्रपंच के दौर ऐसे में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कौन-सा ज्ञान लिया जाय और किस तरह से लिया जाय ? ज्ञान का उद्देश्य क्या हो? विकसित भारत के राष्ट्रीय संकल्प के साथ ज्ञान की दुनिया को सहेजना संवारना भी ज़रूरी है। “विश्व-गुरु “ बनने की उत्कट इच्छा भी व्यक़्त की जाती है। ‘विकसित देश’ और तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए उद्यत भारत के युवा वर्ग को सभ्य, सुशिक्षित और दक्ष बना कर ही हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा को देश–काल के अनुकूल एक नैतिक और मानवीय उपक्रम बना कर ही यह किया जा सकेगा। मानवता को तकनीकी विशेषज्ञों के भरोसे छोड़ना भूल होगी। डिजिटल, वर्चुअल और एआई की ओर झुकाव और मानविकी की उपेक्षा असंतुलन को जन्म देने वाला है। मानविकी, साहित्य, दर्शन और इतिहास भी महत्वपूर्ण हैं विशेषतः नैतिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए। आशा है भारतीय शिक्षा को इन सभी दृष्टियों से सुदृढ़ करने का पराविधान किया जाएगा।

भारत में कैंसर के करीब दो तिहाई मामलों का बहुत देर से पता चलता है और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोगों को कैंसर होने के संभावित कारणों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 4 फरवरी को ‘विश्व कैंसर दिवस’ मनाया जाता है। दरअसल आज भी लगभग सभी लोगों के लिए कैंसर एक ऐसा शब्द है, जिसे अपने किसी परिजन के लिए डॉक्टर के मुंह से सुनते ही परिवार के तमाम सदस्यों की सांसें गले में अटक जाती हैं और पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ऐसे में परिजनों को परिवार के उस अभिन्न अंग को सदा के लिए खो देने का डर सताने लगता है। बढ़ते प्रदूषण तथा पोषक खानपान के अभाव में यह बीमारी एक महामारी के रूप में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हमारे देश में पिछले बीस वर्षों के दौरान कैंसर मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रतिवर्ष कैंसर से पीड़ित लाखों मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं।

हालांकि कुछ वर्ष पूर्व तक कैंसर को लाइलाज रोग माना जाता था लेकिन कुछ वर्षों में कैंसर के उपचार की दिशा में क्रांतिकारी खोजें हुई हैं और अब अगर समय रहते कैंसर की पहचान कर ली जाए तो उसका उपचार किया जाना काफी हद तक संभव हो जाता है। कैंसर के संबंध में यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है किन्तु अगर इसका सही समय पर पता लग जाए तो लाइलाज मानी जाने वाली इस बीमारी का उपचार अब संभव है। यही वजह है कि देश में कैंसर के मामलों को कम करने के लिए कैंसर तथा उसके कारणों के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि वे इस बीमारी, इसके लक्षणों और इसके भयावह खतरे के प्रति जागरूक रहें।

कैंसर से लड़ने का सबसे बेहतर और मजबूत तरीका यही है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, जिसके चलते जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान हो सके और शुरूआती चरण में ही इसका इलाज संभव हो। यदि कैंसर का पता शीघ्र लगा लिया जाए तो उसके उपचार पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि जागरूकता के जरिये इस बीमारी को शुरूआती दौर में ही पहचान लेना बेहद जरूरी माना गया है क्योंकि ऐसे मरीजों के इलाज के बाद उनके स्वस्थ एवं सामान्य जीवन जीने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। हालांकि देश में कैंसर के इलाज की तमाम सुविधाओं के बावजूद अगर हम इस बीमारी पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे इस बीमारी का इलाज महंगा होना सबसे बड़ी समस्या है। वैसे देश में जांच सुविधाओं का अभाव भी कैंसर के इलाज में एक बड़ी बाधा है, जो बहुत से मामलों में इस बीमारी के देर से पता चलने का एक अहम कारण होता है।

यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ‘कैंसर’ आखिर है क्या? जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर हो जाती है तो शरीर पर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमला करना शुरू कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई बार शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित होकर अपने आप तेजी से विकसित और विभाजित होने लगती हैं। कोशिकाओं के समूह की इस अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता हैं। जब ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगता है और कैंसर की यह स्थिति बहुत घातक हो जाती है।

दुनिया भर में कैंसर से लड़ने और इसे हराने के लिए निरन्तर चिकित्सीय खोजें हो रही हैं और इन प्रयासों के चलते ही अब कैंसर का शुरूआती चरणों में तो सफल इलाज संभव भी है। अगर शरीर में कैंसर होने के कारणों की बात की जाए तो हालांकि इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं लेकिन अक्सर जो प्रमुख कारण माने जाते रहे हैं, उनमें मोटापा, शारीरिक सक्रियता का अभाव, व्यायाम न करना, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल व नशीले पदार्थों का सेवन, पौष्टिक आहार की कमी इत्यादि इन कारणों में शामिल हो सकते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि कैंसर के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते किन्तु किसी अन्य बीमारी के इलाज के दौरान कोई जांच कराते वक्त अचानक पता चलता है कि मरीज को कैंसर है लेकिन फिर भी कई ऐसे लक्षण हैं, जिनके जरिये अधिकांश व्यक्ति कैंसर की शुरूआती स्टेज में ही पहचान कर सकते हैं।

कैंसर के लक्षणों में कुछ प्रमुख हैं, वजन घटते जाना, रक्त की कमी होना, निरन्तर बुखार बने रहना, शारीरिक थकान व कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी होना, दौरे पड़ना शुरू होना, आवाज में बदलाव आना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी के दौरान खून आना, लंबे समय तक कफ रहना और कफ के साथ म्यूकस आना, कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, पेशाब और शौच के समय खून आना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ या सूजन होना, माहवारी के दौरान अधिक स्राव होना इत्यादि। कीमोथैरेपी, रेडिएशन थैरेपी, बायोलॉजिकल थैरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इत्यादि के जरिये कैंसर का इलाज होता है किन्तु यह प्रायः इतना महंगा होता है कि एक गरीब व्यक्ति इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं होता।

जरूरत इस बात की है कि कैंसर के सभी मरीजों का इलाज चाहे सरकारी अस्पतालों में हो या निजी अस्पतालों में, सरकार ऐसे मरीजों के इलाज में यथासंभव आर्थिक सहयोग करे। जिस तेजी से देश में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए केवल सरकारी अस्पतालों के भरोसे कैंसर मरीजों के इलाज की कल्पना बेमानी होगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कैंसर को लेकर समाज में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

लेखक - योगेश कुमार गोयल

कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जिसकी विशेषता असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और प्रसार है । इसमें 100 से अधिक विभिन्न रोग शामिल हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते है। ये कोशिकाएं ट्यूमर नामक द्रव्यमान का निर्माण कर सकती हैं। जो शरीर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती हैं। जबकि कैंसर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इन्हें कार्सिनोमा, सारकोमा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके कारणों में आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली कारक शामिल हैं, जिनमें अस्पष्टीकृत वजन घटाने से लेकर लगातार थकान तक के लक्षण शामिल हैं। कैंसर की रोकथाम में जीवनशैली में बदलाव जैसे कि तंबाकू से परहेज, स्वस्थ आहार और टीकाकरण शामिल हैं। प्रभावी प्रबंधन और शुरुआती पहचान के लिए जागरूकता और ज्ञान महत्वपूर्ण है।

कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन की गई थी। विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाली मौतों को कम करना है।

कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति बीमारी से अधिक तो कैंसर के नाम से डर जाता है। जिस व्यक्ति को कैंसर होता है वह तो गंभीर यातना से गुजरता ही है उसके साथ ही उसका परिवार को भी बहुत कष्टमय स्थिति में गुजरना पड़ता है। जानलेवा होने के साथ कैंसर की बीमारी में मरीज को बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। कैंसर की बीमारी इतनी भयावह होती है जिसमें मरीज की मौत सुनिश्चित मानी जाती है। बीमारी की पीड़ा व मौत के डर से मैरिज घुट-घुट कर मरता है। इस दिन कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, लोगों को शिक्षित करने, इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने तथा हर साल लाखों लोगों को मरने से बचाने के लिए मनाया जाता है।

नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक देश के अधिकांश क्षेत्रों में कैंसर की सही निगरानी नहीं हो पा रही है। जिस कारण अधिकांश मामलों में बीमारी का देरी से पता चल रहा है। देश के सभी शोध केंद्रों को पत्र लिख आईसीएमआर ने कैंसर की जांच और निगरानी को आसान बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। देश के सभी जिलों में कैंसर निगरानी और जांच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान के तहत नई नीति बनाने के लिए आईसीएमआर को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए अलग-अलग शोध टीमें गठित होंगी और भौगोलिक व स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति के आधार पर वैज्ञानिक तथ्य एकत्रित किए जाएंगे।

दुनिया भर में हर साल एक करोड़ से अधिक लोग कैंसर की बीमारी से दम तोड़ते हैं। जिनमें से 40 लाख लोगों की समय से पहले (30-69 वर्ष आयु वर्ग) मौत हो जाती है। इसलिए समय की मांग है कि इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ कैंसर से निपटने की व्यावहारिक रणनीति विकसित करनी चाहिये। 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों के बढ़कर प्रति वर्ष एक करोड़ से अधिक होने की आशंका है। यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2025 तक कैंसर के कारण समय से पहले होने वाली मौतों में 25 प्रतिशत कमी के लक्ष्य को हासिल किया जाए तो हर साल 15 लाख जीवन बचाए जा सकते हैं।

अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है। 2020 में 1.93 करोड़ नए कैंसर मरीज सामने आए हैं। जिनमें 14 लाख से अधिक भारतीय हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार देश में कैंसर के मामलों की संख्या 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है। जिसके लिए सरकार को चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। तभी समय पर कैंसर मरीजों की जांच से पहचान कर सही उपचार कर देकर उनकी जान बचाई जा सकती है।

भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की नैशनल कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि देश में 2023 में कैंसर के मामले 15 लाख तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा ऐसे हजारों केस भी होंगे जिनका आंकड़ा नहीं मिल पाता होगा। भारत में कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैं। 2040 तक भारत में कैंसर के मामले 2020 की तुलना में 57.5% बढ़कर 20लाख 80हजार हो जाएंगे। (आईसीएमआर) के मुताबिक भारत में हर साल 1.3 मिलियन से ज़्यादा नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। कैंसर रोग का इलाज करने वाले डॉक्टरों का भी मानना है कि यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कैंसर रोग की शुरुआती पहचान, जोखिम में कमी और प्रबंधन जैसे उपाय जरूरी हैं।

आईसीएमआर के आंकड़ों को देखें तो 2021 में कैंसर के 1426447 मामले नैशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में दर्ज किए गए। 2022 में यह संख्या बढ़कर 1461427 हो गई और 2023 में 1496972 केस सामने आए। हर 9 में से से एक व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने की संभावना है। पुरुषों में फेफड़े और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के काफी मामले सामने आ रहे हैं। 14 वर्ष तक की आयु में लिम्फोइड ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ा है। 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर के मामलों में 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में कैंसर से साल 2020 में 7,70,230, 2021 में 7,89,202 और 2022 में 8,08,558 लोगों की मौत हुई है।

विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तिगत, रोगी-केंद्रित देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका को परिभाषित करती है। कैंसर का पता लगाने, कैंसर के प्रकार और कारण, डायग्नोस और उपचार में काफी प्रगति हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी के पास अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें नहीं पहुंच पायी है। जिसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की देखभाल, रेगुलर टीकाकरण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं और पुरानी बीमारी का इलाज शामिल है। कैंसर की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाकर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर, इफेक्टिव कम्यूनिटी बेस्ड प्लान को लागू करके, हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं।

विश्व कैंसर दिवस दुनिया पर कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए सभी के लिए मिलकर काम करने का एक अवसर है। जागरूकता बढ़ाकर, शिक्षा को बढ़ावा देकर, दूसरों को नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देकर ऐसे लोगों का जीवन बचाना है जिसे रोका और ठीक किया जा सकता है। एकजुट होकर और कार्म करके हम इस बीमारी से हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और एक समाज के रूप में हमारी आत्माओं पर पड़ने वाले असर को कम कर सकते हैं।

कैंसर दुनियाभर में मौत का प्रमुख कारण बना हुआ है। विश्व स्वस्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में लगभग एक करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुइ थी। जिसमें ब्रेस्ट और लंग कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए थे। डब्लूएचओ के अनुसार दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने से कैंसर के कारण होने वाली मौतों की संख्या को 30-50 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिल सकती है। कैंसर की चुनौती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका इस मुद्दे के बारे में लोगों से बातचीत शुरू कर के जागरूकता बढ़ायी जाये। तभी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोगों की जीवन रक्षा की जा सकेगी।

लेखक - रमेश सर्राफ धमोरा

.jpg)

.jpg)