भारत में अनेक भाषाएं हैं। कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा से छोटी या बड़ी नहीं होती। भारतीय भाषाओं में परस्पर प्रतिद्वंद्विता भी नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सम्यक विचारोपरांत हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया था। संविधान सभा में राजभाषा का प्रस्ताव एमजी आयंगर ने रखा था। उन्होंने कहा था, 'यद्यपि संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हमने हिन्दी को अभिज्ञात किया है। लेकिन वह समुन्नत भाषा नहीं है।' उन्होंने 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी रखने और आवश्यकतानुसार आगे भी अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने का प्रस्ताव रखा। नजीरुद्दीन अहमद ने अंग्रेजी का पक्ष लिया। लेकिन आरवी धुलेकर ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बताया। इस पर कई सदस्यों ने आपत्ति की। धुलेकर ने कहा, 'मैं कहता हूं कि वह राजभाषा है। हिन्दी के राजभाषा हो जाने के बाद संस्कृत विश्व भाषा बनेगी। अंग्रेजी के नाम 15 वर्ष का पट्टा लिखने से राष्ट्र का हित साधन नहीं होगा।'

बहस में सेठ गोविन्द दास ने हिन्दी की पैरोकारी की और कहा, 'इस देश में हजारों वर्ष से एक संस्कृति है। यहां एक भाषा और एक लिपि होनी चाहिए।' अलगू राय शास्त्री ने कहा, 'हिन्दी की होड़ अंग्रेजी से है। बांग्ला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ से नहीं। अब यहां भारतीय भाषा ही होनी चाहिए। हिन्दी को भी यह महत्व प्राप्त हो सकता है। अंग्रेजी हमारे किसी भी प्रान्त की भाषा नहीं है।' बहस तीन दिन तक चली। पं. नेहरू ने कहा, 'अंग्रेजी कितनी ही अच्छी हो, हम इसे सहन नहीं कर सकते।' नेहरू के लिए अंग्रेजी बर्दाश्त के बाहर थी तो भी नेहरू जी ने अंग्रेजी को बनाए रखने की पैरोकारी की और 14 सितम्बर 1949 के दिन हिन्दी राजभाषा बन गई। 15 साल के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया।

संविधान (अनुच्छेद 351) में हिन्दी के विकास के लिए विशेष निर्देश दर्ज हुए। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी या आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त, रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।' संविधान निर्माताओं ने राजभाषा की समृद्धि के लिए केन्द्र को यह कर्तव्य सौंपा है। लेकिन राजभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने इस संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। प्रसन्नता की बात है कि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माताओं के निर्देश का पालन किया है। राजभाषा के संवर्द्धन के लिए उनकी सजगता से पूरा देश परिचित है। शाह ने 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर कहा कि हिन्दी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भाषाओं की विविधता को एकजुट करती है।'

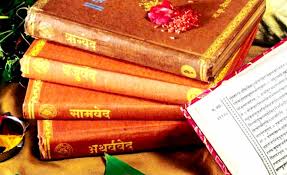

उन्होंने बिलकुल ठीक कहा है, हिन्दी ने कभी भी किसी अन्य भारतीय भाषा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। हिन्दी की प्रतिस्पर्धा अन्य किसी भारतीय भाषा के साथ नहीं थी। भाषा महत्वपूर्ण उपकरण है। यह संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान-विज्ञान और दर्शन जैसे सभी अनुशासनों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिन्दी के पास भारतीय दर्शन, विज्ञान सहित ज्ञान परम्परा के सभी अनुशासनों का संस्कृत का उत्तराधिकार है। संविधान निर्माताओं ने उचित ही हिन्दी को राजभाषा बनाया। पीछे साल हिन्दी दिवस के मौके पर सूरत में भी शाह ने विज्ञान, कानून जैसे विषयों पर हिन्दी में उच्च स्तरीय लेखन की आवश्यकता बताई थी। हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं के विकास के सम्बंध में उनका दृष्टिकोण सुस्पष्ट है। लेकिन भाषा को वोट राजनीति का हथियार बनाने के लिए तमिलनाडु के एक मंत्री ने गृहमंत्री शाह पर हिन्दी थोपने का बेजा आरोप लगाया है। आरोप निराधार है। पूरी तौर पर राजनीतिक है।

यह अच्छी बात है कि तमिलनाडु के मंत्री की बात को किसी ने भी महत्व नहीं दिया है। शाह ने स्पष्ट किया है कि अपनी सभी भाषाओं को मजबूत करने से ही राष्ट्र सशक्त होगा। हिन्दी सभी भाषाओं को सशक्त करने का माध्यम बनेगी। भारतीय राष्ट्र का गठन संस्कृति से हुआ है। भाषा सांस्कृतिक प्रवाह का महत्वपूर्ण उपकरण होती हैं। शाह ने पिछले वर्ष कहा था, 'अंग्रेजी के आकर्षण के कारण हम अपनी प्रतिभा का 5 प्रतिशत ही उपयोग कर पा रहे हैं। अंग्रेजी और अंग्रेजियत के मोहपाश से मुक्त होना समय का आह्वान है।' स्वाधीनता संग्राम की भाषा हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाएं ही थीं। लेकिन अंग्रेजी का आकर्षण आधुनिक होने का साधन था। गांधी जी ने दुख व्यक्त किया था कि अंग्रेजी ने हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों के मन में घर कर लिया है।

गांधी जी ने 1919 में कहा था, 'मैं टूटी-फूटी हिन्दी बोलता हूं। अंग्रेजी बोलने में मुझे पाप लगता है। 1917 में राष्ट्र भाषा को लेकर बहस थी। गांधी जी ने राष्ट्र भाषा के लक्षण बताए थे। यह भाषा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आसान होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक कामकाज सरल होना चाहिए। ऐसी भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों। भाषा पर विचार करते समय क्षणिक या अस्थाई परिस्थिति पर जोर न दिया जाए। अंग्रेजी में यह लक्षण नहीं हैं। हिन्दी में यह सारे लक्षण हैं। गांधी हिन्दी के पक्षधर थे। देश के राष्ट्रवादी नेता भी हिन्दी के पैरोकार थे। दरअसल भाषा ही सामाजिक संगठन का मुख्य उपकरण होती है। भाषा का उद्देश्य दैनिक जीवन की कार्रवाई पूरा करना ही नहीं होता। आदर्श मनुष्य गढ़ने के लिए भी भाषा ही सशक्त उपकरण होती है। राष्ट्रजीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भाषा में आदर्श संस्कार भी होने चाहिए।

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'सहज भाषा का प्रश्न' शीर्षक से लिखा है, 'निस्संदेह मैं सहज भाषा का पक्षपाती हूं। परन्तु सहज भाषा मैं उसे समझता हूं जो सहज ही मनुष्य को आहार-निद्रा आदि पशु-सामान्य धरातल से ऊंचा उठा सके। सहज भाषा का अर्थ है-सहज ही महान बना देने वाली भाषा। वह भाषा, जो मनुष्य को उसकी सामाजिक दुर्गति, दरिद्रता, अंध-संस्कार और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, किसी काम की नहीं है, भले ही उसमें प्रयुक्त शब्द बाजार में विचरने वाले अत्यंत निम्न स्तर के लोगों के मुख से संग्रह किए गए हों। अनयासलब्ध भाषा को मैं सहज भाषा नहीं कहता। तपस्या, त्याग और आत्म-बलिदान के द्वारा सीखी हुई भाषा सहज भाषा है। बाजार की भाषा को, मोटे प्रयोजनों की भाषा को मैं छोटी नहीं कहता, परन्तु मनुष्य को उन्नत बनाने के लिए जो भाषा प्रयोग की जाएगी वह उससे भिन्न होगी।' अब तक की सरकारों ने राजभाषा की समृद्धि के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। केन्द्र अब वही संवैधानिक दायित्व निर्वाहन करने में संलग्न है। ऐसे प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए।(लेखक, हृदयनारायण दीक्षित)

.jpg)

.jpg)