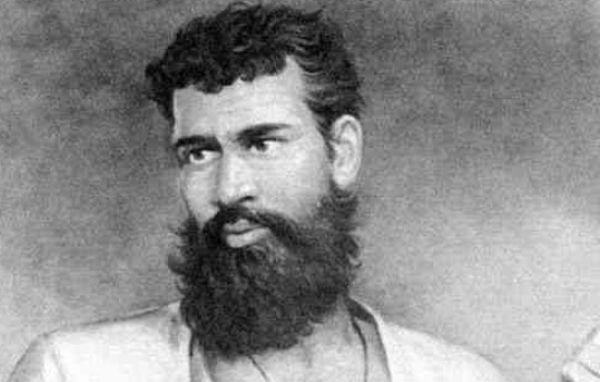

मैथिलीशरण गुप्त हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के उन प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिनकी साहित्यिक प्रतिभा आज के समय में कई बार भुला दी जाती है। उनकी रचना "अग्रदूत" न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना से भी ओतप्रोत है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के पुनरुत्थान की आवश्यकता को जोरदार ढंग से व्यक्त किया।

जहाँ उस समय के अधिकतर हिंदी कवि ब्रजभाषा जैसी कठिन भाषाओं का प्रयोग करते थे, वहीं मैथिलीशरण गुप्त ने आम जनता तक पहुंचने के लिए खड़ी बोली को अपनाया। वे मानते थे कि कविता केवल शिक्षित वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। इसी सोच के कारण खड़ी बोली को हिंदी कविता में स्थायी स्थान मिला और आज भी अधिकांश हिंदी कवि इसी भाषा में लेखन करते हैं।

एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे इस कवि का जन्म 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। बचपन में वे स्कूल जाने से हिचकते थे, लेकिन घर पर ही उन्हें ट्यूशन के माध्यम से शिक्षा दी गई, जहाँ उन्होंने संस्कृत, बंगाली और अंग्रेज़ी जैसी भाषाएँ सीखी। हालांकि, हिंदी साहित्य में उनकी गहरी रुचि और समझ का श्रेय उनके शिक्षक महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है, जो स्वयं हिंदी के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे और जिन्होंने गुप्त के विचारों और साहित्यिक दृष्टिकोण को दिशा दी।

भले ही उन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य की दुनिया में अपनी एक अमिट पहचान बनाई। खड़ी बोली को माध्यम बनाकर उन्होंने कई कविताएँ, नाटक और अनुवाद रचे। उनका साहित्यिक सफर प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती से शुरू हुआ, जहाँ उनकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं। उनकी पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति "रंग में भंग" 1910 में प्रकाशित हुई, जिसने उन्हें हिंदी जगत में स्थापित कर दिया।

हालाँकि उनके अधिकतर लेखन पौराणिक विषयों से प्रेरित रहे—जैसे रामायण और महाभारत—फिर भी उन्होंने बुद्ध जैसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक चरित्रों पर भी गहन रचनाएँ कीं। "यशोधरा", जो गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित है, और "साकेत", जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्र में रखा गया है, उनके साहित्यिक कौशल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

यदि यह धारणा है कि उन्होंने केवल धार्मिक विषयों पर ही लिखा, तो यह अधूरी समझ होगी। उन्होंने न केवल धार्मिकता पर बल दिया, बल्कि उस समय के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उनका काव्य संग्रह "भारत भारती" उनके देशभक्ति से भरे विचारों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति समर्थन को दर्शाता है। इसी तरह "विद्या भारती" भी एक ऐसी राष्ट्रवादी रचना थी, जो उस समय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।

मैथिलीशरण गुप्त का योगदान केवल कविता और नाटक तक सीमित नहीं था। वे एक सशक्त अनुवादक भी थे। "स्वप्नवासवदत्ता" और "रूबाइयात" जैसे ग्रंथों का उन्होंने सफलतापूर्वक अनुवाद किया, जिससे हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ।

अपने साहित्यिक योगदानों के कारण उन्हें “राष्ट्रीय कवि” की उपाधि दी गई, जो उनके कार्यों की गहराई और प्रभाव को दर्शाती है। आज़ादी के बाद 1947 में वे भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गए और राज्यसभा के मानद सदस्य नियुक्त किए गए। राजनीतिक जीवन के बावजूद उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा। चीन के भारत पर आक्रमण के समय उन्होंने संसद में विजय पर्व नामक कविता के माध्यम से अपनी भावनाएँ व्यक्त कीं:

ऋषि दधीचि से गाँधी जी तक मिली हमें जो दीक्षा है,

बंधु जनो प्रस्तुत हो उसकी फिर आ गई परीक्षा है।

पड़ोसी चीन अचानक होकर लोभ-पाप में लीन,

चला हमारी भूमि छीनने तन का मोटा, मन का हीन।

राष्ट्र-संघ में शुद्ध भाव से हमने जिन का पक्ष लिया,

हमें उसी के लिए उन्होंने देखो क्या उपहार दिया।

ठोकर मार चिता दो उन को देख रहे हैं जो सपने,

भूले नहीं प्रताप, शिवाजी, गुरुगोविंद हमें अपने।

मैथिलीशरण गुप्त का जीवन और काव्य दोनों ही न केवल साहित्यिक प्रेरणा हैं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक गरिमा के प्रतीक भी हैं।

.jpg)

.jpg)