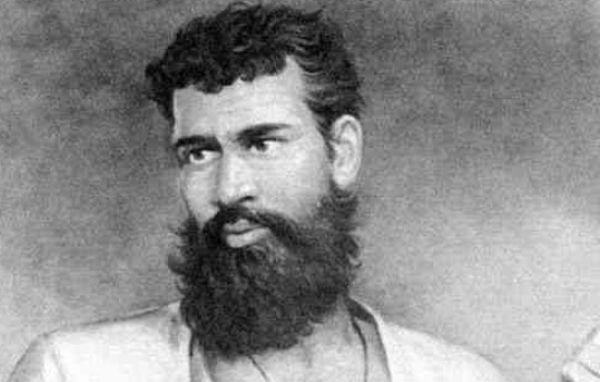

भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपने केवल 35 वर्षों के अल्प जीवनकाल में लगभग एक दशक तक हिंदी साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं—गद्य, पद्य, नाटक, निबंध, आलोचना, यात्रा-वृत्तांत और अनुवाद—में ऐसे उत्कृष्ट और कालजयी योगदान दिए कि उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना गया। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के पहले चरण को ‘भारतेंदु युग’ के नाम से जाना जाता है।

भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी (वाराणसी) में हुआ था। उनके पिता श्री गोपालचंद्र ‘नगरधरदास’ एक प्रतिष्ठित कवि और विद्वान थे। भारतेंदु को साहित्यिक वातावरण विरासत में ही प्राप्त हुआ। दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनकी माता (5 वर्ष की उम्र में) और पिता (10 वर्ष की उम्र में) का निधन हो गया। इस कठिन परिस्थिति के बावजूद, उन्होंने अपने आत्मबल से ज्ञान की साधना जारी रखी और एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में उभरे।

भारतेंदु की प्रारंभिक शिक्षा बनारस के क्वीन्स कॉलेज में हुई, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के चलते यह पूरी न हो सकी। इसके बावजूद उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषाओं का गहन ज्ञान अर्जित किया। वे अनेक विद्वानों, लेखकों और विचारकों की संगति में आए, जिसने उनके दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता, मानवीय संवेदना और धार्मिक चेतना का स्पष्ट स्वर सुनाई देता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना करते हुए भारत की दुर्दशा का चित्रण किया। उन्होंने लिखा—"हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए!" और "अंग्रेज़ राज सुख साज सजे सब भाँती, पै धन विदेश चल जात यहै अविलम्ब!"—जैसे मार्मिक पंक्तियों के माध्यम से जनभावनाओं को स्वर दिया।

कविता के क्षेत्र में उन्होंने प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सरोकारों को अभिव्यक्त किया। प्रेम माधुरी, भारत वीरत्व, वैसाख माहात्म्य, प्रेम फुलवारी, भक्ति सुधा जैसी रचनाएँ उनकी काव्यप्रतिभा की मिसाल हैं।

नाट्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने नाटक को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना के प्रचार का माध्यम बनाया। उनके प्रसिद्ध नाटक ‘अंधेर नगरी’, ‘भारत दुर्दशा’, ‘सत्य हरिश्चंद्र’, ‘प्रेम जंगिनी’, ‘वैनिकी हिंसा’ आदि आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं।

निबंध लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने काशी, रामायण का समय, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है जैसे गंभीर विषयों पर विचार प्रस्तुत किए। इन रचनाओं में देश की सामाजिक-राजनीतिक स्थिति पर गहन चिंतन दिखाई देता है।

भारतेंदु की आत्मकथात्मक रचना ‘कुछ आत्मबीती, कुछ जगबीती’ और यात्रा-वृत्तांतों जैसे ‘सरयूद्वार की यात्रा’ और ‘लखनऊ यात्रा’ में उनकी गहरी संवेदनशीलता झलकती है। साथ ही, उन्होंने मुद्राराक्षस, दुलर्भ बंधु (शेक्सपियर की रचना का हिंदी रूपांतरण), भारत जननी, विद्यासुंदर जैसे महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य भी किए, जो हिंदी में विश्व साहित्य के संपर्क सेतु बने।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने ‘कविवचनसुधा’, ‘हरिश्चंद्र मैगजीन’ और ‘हरिश्चंद्र चंद्रिका’ जैसी पत्रिकाएँ निकालीं, जिनके माध्यम से हिंदी साहित्य, सामाजिक विचार और राजनीतिक चेतना का प्रचार-प्रसार हुआ।

भारतेंदु की भाषा शैली अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण और आम जनमानस की समझ में आने योग्य थी। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लेखन किया, जिसमें उर्दू और अंग्रेजी शब्दों तथा प्रचलित मुहावरों का समावेश था। वे मानते थे कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी उन्नतियों की जड़ है। उन्होंने लिखा:

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल॥"

भारतेंदु युग (1857–1900) में उन्होंने हिंदी साहित्य को केवल सौंदर्य-बोध या भावना की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक जागरूकता को साहित्य से जोड़कर हिंदी को जनमानस की भाषा बनाया।

6 जनवरी 1885 को केवल 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन हो गया। लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो साहित्यिक, सामाजिक और भाषाई कार्य किए, वे आज भी हिंदी जगत के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। किसी कवि ने उन्हें उचित ही श्रद्धांजलि दी:

"भारतेंदु किन गए, भावी की वीणा निर्माण।

किया अमृत स्पर्श में, जिसका बहुविध स्वर संधान॥"

भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि, लेखक, नाटककार, संपादक, चिंतक, भाषाविद—हर भूमिका में श्रेष्ठ थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को आधुनिकता का स्वर दिया और उसे एक सशक्त पहचान दिलाई। हिंदी साहित्य और समाज सदैव उनके योगदान के लिए कृतज्ञ रहेगा। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व और रचनात्मक धरोहर ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक स्थायी स्थान दिलाया, जो समय के साथ और अधिक प्रतिष्ठित होता जा रहा है।

.jpg)

.jpg)