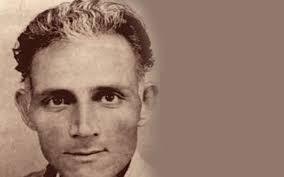

गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, निबंधकार, कहानीकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उन्हें नई कविता और प्रगतिशील कविता के बीच एक सेतु के रूप में भी देखा जाता है। वे 'तारसप्तक' के प्रथम कवि थे।

उनका जन्म 13 सितम्बर 1917 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक कस्बे में हुआ। वे अपने माता-पिता की तीसरी संतान थे। परिवार में उन्हें ‘बाबूसाहब’ कहा जाता था। माता-पिता ने उनका पालन-पोषण बड़े लाड़-प्यार से किया। इसी ठाट-बाट के कारण वे थोड़े जिद्दी भी हो गए थे।

मुक्तिबोध के पिता पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे, जिनका तबादला अक्सर होता रहता था। इसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ा। 1930 में उन्होंने उज्जैन से मिडिल की परीक्षा दी, लेकिन वे असफल हो गए। इस असफलता को उन्होंने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने इंदौर के होल्कर कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दौरान शांताराम नाम के एक सहपाठी से उनकी गहरी मित्रता हुई। शांताराम के साथ की गई यात्राओं और अनुभवों ने उनके लेखन को एक नई दिशा दी।

बीए के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले मॉडर्न स्कूल में पढ़ाया, फिर बड़नगर के एक मिडिल स्कूल में अध्यापन किया। 1940 में वे शुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में शिक्षक बन गए। लेकिन 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के चलते यह संस्था बंद हो गई।

बाद के वर्षों में उन्होंने इंदौर, उज्जैन, बंबई, बनारस आदि शहरों में विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ कीं—जैसे शिक्षक, वायुसेना में कार्य, पत्रकारिता आदि। इन अस्थायी नौकरियों के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे हमेशा परिवार, बच्चों और जीवन-यापन को लेकर चिंतित रहते थे।

उन्होंने सूचना और प्रसारण विभाग में भी काम किया और बाद में आकाशवाणी से जुड़ गए। इसी दौरान उन्होंने 'नया खून' नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया। वर्ष 1954 में उन्हें राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक पद मिला, जिससे उन्हें एक स्थिर नौकरी प्राप्त हुई।

मुक्तिबोध ने 1953 से साहित्यिक रचनाएँ लिखना शुरू कीं। ‘सतह से उठता हुआ आदमी’, ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’, ‘काठ का सपना’, ‘भूरी-भूरी खाक धूल’, ‘अंधेरे में’ उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में ‘नए साहित्य का सौंदर्यशास्त्र’, ‘कामायनी: एक पुनर्विचार’ और ‘एक साहित्यिक की डायरी’ शामिल हैं। ‘ब्रह्मराक्षस’ उनकी एक चर्चित कविता है, जिसमें उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग की मानसिक पीड़ा और द्वंद्व को तीव्रता से चित्रित किया है।

‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ कविता में मुक्तिबोध ने शहरी जीवन की त्रासदियों, राजनीतिक विडंबनाओं, सामाजिक असमानताओं और सांस्कृतिक गिरावट को अत्यंत मार्मिक और प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। यह कविता सिर्फ शिल्प नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दस्तावेज भी बन जाती है, जहाँ चाँद की टेढ़ी शक्ल सत्ता की कुटिलता को दर्शाती है।

मुक्तिबोध का रुझान अध्ययन-अध्यापन, पत्रकारिता और समसामयिक राजनीतिक तथा साहित्यिक चिंतन की ओर था। 1942 के आसपास वे वामपंथी विचारधारा से प्रभावित हुए, और शुजालपुर में रहते हुए उनकी विचारधारा और अधिक प्रबल हुई। उन्होंने अपने जीवन में गरीबी और बीमारियों से लगातार संघर्ष किया। अंततः 11 सितम्बर 1964 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया।

.jpg)

.jpg)