हिंदी दिवस (14 सितंबर) पर विशेष

भाषा संवाद संप्रेषण का सशक्त माध्यम है। मनुष्य को इसलिए भी परमात्मा की श्रेष्ठ कृति कहा जाता है कि वह भाषा का उपयोग कर अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। यही विशेषता है, जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न करती है। हिंदी एक बहुआयामी भाषा है। यह बात इसके प्रयोग क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए भी समझी जा सकती है। यह अलग बात है कि हिंदी भाषा की बात करते समय हम सामान्यतः हिंदी साहित्य की बात करने लगते हैं। इसमें संदेह नहीं कि साहित्यिक हिंदी, हिंदी के विभिन्न आयामों में से एक है, लेकिन यह केवल हिंदी के एक बड़े मानचित्र का छोटा-सा हिस्सा है, शेष आयामों पर कम विचार हुआ है और व्यावहारिक हिंदी की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए तो और भी कम विमर्श हमारे सामने हैं।

यदि हिंदी भाषा के आंतरिक इतिहास का उद्घाटन करना हो तो नामकरण ही उसका आधार बन सकता है। हिंदी, हिंदवी, हिन्दुई और दकिनी के विकास क्रम में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि अलग-अलग समय में एक ही भाषा के भिन्न नाम प्रचलित रहे हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। यह करीब 11वीं शताब्दी से ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। उस समय भले ही राजकीय कार्य संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में होते रहे हों, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र में आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार, विमर्श, जीवन और व्यवहार का माध्यम हिंदी ही रही है।

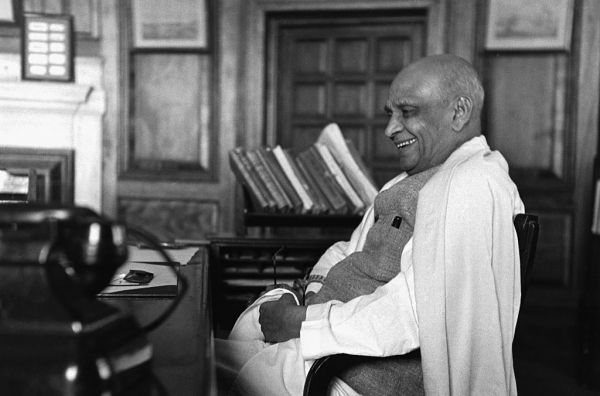

भारतेंदु हरिश्चन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से ही संपूर्ण राष्ट्र से सम्पर्क किया और सफलता हासिल की। इसी कारण आजादी के पश्चात संविधान-सभा द्वारा बहुमत से ‘हिंदी’ को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय किया था। जैसे-जैसे भाषा का विस्तार क्षेत्र बढ़ता जाता है, वो भाषा उतने ही अलग-अलग रूप में विकसित होना शुरू हो जाती है, यही हिंदी भाषा के साथ हुआ, क्योंकि यह भाषा पहले केवल बोलचाल की भाषा तक ही सीमित थी। उसके बाद साहित्यिक भाषा के क्षेत्र में इसे जगह मिली, और फिर समाचार-पत्रों में ‘हिंदी पत्रकारिता’ का विकास हुआ। अपनी अनवरत यात्रा के कारण स्वतन्त्रता के बाद हिंदी, भारत की राजभाषा घोषित की गई तथा उसका प्रयोग कार्यालयों में होने लगा और हिंदी का एक राजभाषा का रूप विकसित हुआ।

अगर हम आंकड़ों में हिंदी की बात करें तो 260 से ज्यादा विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 64 करोड़ लोगों की हिंदी मातृभाषा है। 24 करोड़ लोगों की दूसरी और 42 करोड़ लोगों की तीसरी भाषा हिंदी है। इस धरती पर 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलने और समझने में सक्षम हैं। 2030 तक दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति हिंदी बोलेगा। यूएई और फिजी जैसे देशों में हिंदी को तीसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी की देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 18 हजार शब्द हिंदी के शामिल हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो तीन साल पहले अंग्रेजी इंटरनेट की सबसे बड़ी भाषा थी, अब हिंदी ने उसे पीछे छोड़ दिया है। गूगल सर्वेक्षण बताता है कि इंटरनेट पर डिजिटल दुनिया में हिंदी सबसे बड़ी भाषा है।

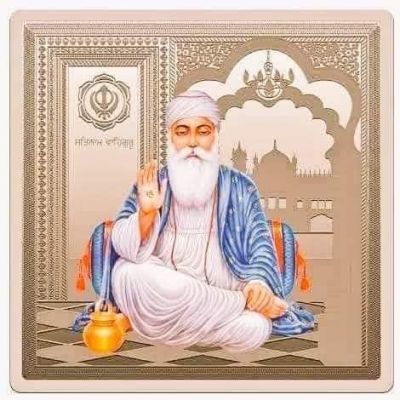

अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी ही हमारी राजभाषा क्यों? इसका जवाब बहुत पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिये जाने के लिए तीन लक्षण बताए थे। पहला कि वो भाषा आसान होनी चाहिए। दूसरा प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। और तीसरा उस भाषा को बोलने वालो की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगर ये तीनों लक्षण किसी भाषा में थे, हैं और रहेंगे, तो वो सिर्फ हिंदी भाषा ही है। आज भाषा को लेकर संवेदनशील और गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इस सवाल पर भी सोचना चाहिए कि क्या अंग्रेजी का कद कम करके ही हिंदी का गौरव बढ़ाया जा सकता है? जो हिंदी कबीर, तुलसी, रैदास, नानक, जायसी और मीरा के भजनों से होती हुई प्रेमचंद, प्रसाद, पंत और निराला को बांधती हुई, भारतेंदु हरिशचंद्र तक सरिता की भांति कलकल बहती रही, आज उसके मार्ग में अटकले क्यों हैं?

यदि हम सच में चाहते हैं कि हिंदी भाषा का प्रभुत्व राजभाषा के रूप में बना रहे, तो हमें इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना होगा। सरकारी कामकाज में हिंदी को प्राथमिकता देनी होगी। ऐसे में भरोसा फिर उन्हीं नौजवानों का करना होगा, जो एक नए भारत के निर्माण के लिए तैयार हैं। जो अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। भरोसे और आत्मविश्वास से दमकते ऐसे तमाम चेहरों का इंतजार भारत कर रहा है। ऐसे चेहरे, जो भारत की बात भारत की भाषाओं में करेंगे। जो अंग्रेजी में दक्ष होंगे, किंतु अपनी भाषाओं को लेकर गर्व से भरे होंगे। उनमें ‘एचएमटी’ यानी ‘हिंदी मीडियम टाइप’ या ‘वर्नाकुलर पर्सन’ कहे जाने पर हीनता पैदा नहीं होगी, बल्कि वे अपनी भाषा से और अपने काम से लोगों का और दुनिया का भरोसा जीतेंगे।

हिंदी और भारतीय भाषाओं के इस समय में देश ऐसे युवाओं का इंतजार कर है, जो अपनी भारतीयता को उसकी भाषा, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति के साथ समग्रता में स्वीकार करेंगे। जिनके लिए परंपरा और संस्कृति एक बोझ नहीं, बल्कि गौरव का कारण होगी। यह नौजवानी आज कई क्षेत्रों में सक्रिय दिखती है। खासकर सूचना-प्रौद्योगिकी की दुनिया में। जिन्होंने इस भ्रम को तोड़ दिया, कि सूचना-प्रौद्योगिकी की दुनिया में बिना अंग्रेजी के गुजारा नहीं है। ये लोग ही हमें भरोसा जगा रहे हैं। ये भारत को भी जगा रहे हैं। आज भरोसा जगाते ऐसे कई दृश्य हैं, जिनके श्रीमुख और कलम से व्यक्त होती हिंदी देश की ताकत है।

(लेखक - प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी)

.jpg)

.jpg)