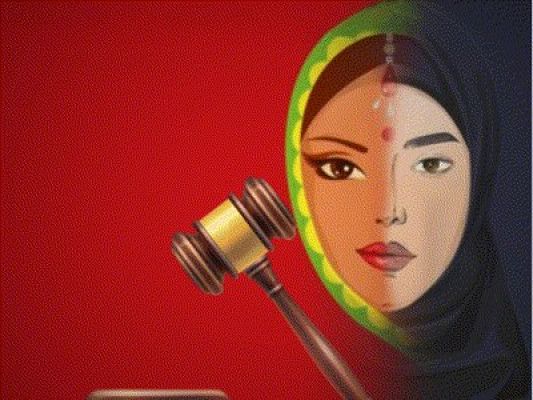

मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे ‘लव जिहाद’ के मामलों की सच्चाई न्यायालय की चौखट पर पहुंचते-पहुंचते बदल जाती है। सार्वजनिक विमर्श में जितना शोर, तनाव, आंदोलन और आरोप-प्रत्यारोप दिखाई पड़ता है, न्यायालय में इनकी चमक वैसी नहीं रह जाती। हाल के पांच वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में दर्ज किए गए 283 मामलों में से केवल सात प्रकरणों में ही सजा हो सकी है, जबकि लगभग 50 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं। यह स्थिति स्वाभाविक ही सवाल उठाती है कि क्या कानून बनाने भर से समस्या का समाधान हो जाता है या फिर हमारी सामाजिक-प्रशासनिक व्यवस्था कहीं न कहीं गंभीर रूप से चूक रही है? और यदि ऐसा है तो इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा! पुलिस? न्यायालय? समाज? या वे संगठन, जो प्रकरणों के सामने आने पर अथवा सामने लाकर सक्रियता तो दिखाते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर अधिकांश मामलों में नहीं देखते कि उक्त केस में आखिर क्या हो रहा है।

मध्य प्रदेश में पिछले पंद्रह दिनों में ही “लव जिहाद” के चार नए मामले सामने आ गए। इनमें से कुछ में पीड़िता सामने आती है, बयान देती है, पुलिस कार्रवाई होती है और फिर अचानक मुकदमा अदालत में जाकर ढह जाता है। कई बार पीड़िताएं बयान बदल देती हैं। कई बार परिजन पलट जाते हैं। कई बार पुलिस की जांच इतनी कमजोर होती है कि अभियुक्त आसानी से छूट जाता है और फिर सवाल उठता है! क्या हम केवल ‘लव जिहाद की राजनीति’ कर रहे हैं या वास्तव में अपराध रोकना चाहते हैं?

इंदौर के इरफान अली कुख्यात अपराधी पर रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसे गंभीर आरोप हैं, उसके खिलाफ कई पुराने मामले भी हैं। दूसरी ओर, इसी इंदौर में जिम ट्रेनर शादाब के मामले में, जिन संगठनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, वही मामला पीड़िता द्वारा एफआईआर से इनकार कर देने पर खत्म हो गया। यहां केवल संगठनों की नहीं, देखा जाए तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी अपराध की आशंका है तो सिर्फ आवाज ही नहीं उठाएं, कानूनी प्रक्रिया में लेकर अपराधी को सजा भी दिलवाएं। पीड़िता का संरक्षण, कानूनी सलाह और मुकदमे की प्रगति पर नजर रखना सिर्फ पुलिस और अदालत की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, यह सामाजिक संगठनों और समुदाय की भी जिम्मेदारी है, जिसमें कि लगता है कि हिन्दू समाज गंभीर नहीं!

अब आप जरा इस प्रकरण पर भी गौर करिए; भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार की संदिग्ध मौत ने एक और बहस छेड़ दी है, खुशबू की माता ने हत्या और ‘लव जिहाद’ का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी कासिम अपने को निर्दोष बता रहा है। यह एक आंकड़ा है, जिस पर भी को गंभीरता से सोचना चाहिए; 2020 से 2025 तक दर्ज 283 मामलों में से 197 मामले अभी कोर्ट में लंबित हैं। 86 मामलों में फैसला आया, लेकिन उनमें से 50 मामले बरी हो गए। क्यों?

इसका निष्कर्ष यह सामने आया है कि सबसे बड़ी वजह गवाहों का मुकर जाना है। पीड़िता या परिजन कोर्ट में आकर बयान बदल देते हैं। जब गवाह ही मुकर जाए तो न्यायालय क्या करेगा? यहां यह सवाल महत्वपूर्ण है कि गवाह पलटते क्यों हैं, क्या सामाजिक दबाव? क्या डर? क्या बदनामी की आशंका? क्या आर्थिक प्रलोभन? इसी में आती है पुलिस की कमजोर जांच। डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री, बैंक ट्रांजैक्शन, सीसीटीवी फुटेज। अगर ये इकट्ठे न किए जाएँ तो अदालत में केस टिक ही नहीं सकता।

कई बार पुलिस केवल एफआईआर दर्ज कर जांच को औपचारिकता मानकर चालन प्रस्तुत कर देती है, जबकि अदालत में अपराध साबित करने के लिए सशक्त और तकनीकी साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है? या सिर्फ कानून बना देने से सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेती है?

तीसरी महत्वपूर्ण वजह संगठनों का रवैया। तमाम हिंदू संगठन इन मामलों में भारी आवाज उठाते हैं, सड़क पर उतर आते हैं, दबाव बनाते हैं, परन्तु जब न्यायालय में मामले की सुनवाई होती है तो अधिकांश मामलों में पीड़िता अकेली पड़ जाती है। क्या संगठनों की जिम्मेदारी केवल ‘लव जिहाद’ का नारा लगाने तक सिमट गई है? क्या उनके पास ऐसे वकील नहीं जो पीड़िता को कानूनी मदद दें, उसका मनोबल बढ़ाएँ, अदालत में उसके बयान को सुरक्षित कराएँ? बिना कानूनी मदद के अकेले भयभीत होकर एक सामान्य लड़की से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह अदालत में साहसपूर्वक अपनी बात रख सकेगी?

आज इसे सभी को ध्यान रखना चाहिए कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 का उद्देश्य स्पष्ट है धोखे, दबाव या छल से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना। पर अगर कानून का क्रियान्वयन ही मजबूत न हो, तो कानून केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। वैसे ये हम सभी जानते हैं कि संविधान दो बालिगों को सहमति से जीवन जीने का अधिकार देता है। यदि कोई रिश्ता सहमति पर आधारित है, तो कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता परन्तु यदि पहचान छिपाकर, धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके या मानसिक-शारीरिक दबाव डालकर किसी युवती का शोषण किया जाता है तो उसे रोकना भी राज्य का दायित्व है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब दोनों स्थितियों में फर्क पहचानने की क्षमता और ईमानदारी प्रशासनिक तंत्र में कमजोर पड़ जाती है।

आज जब 90 प्रतिशत मामले अदालत में टिक नहीं पाते, तो समाज के भीतर यह संदेश जाता है कि कानून के बावजूद अपराधी बच जाते हैं। इससे पीड़िताओं का भरोसा भी टूटता है और कानून का डर भी कम होता है। यह स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक है। ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न उठना स्वभाविक है, क्या हम केवल शोर करने के लिए खड़े हैं या न्याय सुनिश्चित करने के लिए?

राजनीति, समाज, पुलिस और न्यायालय; चारों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोई पीड़िता अकेली न छोड़ी जाए। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पुलिस वैज्ञानिक और पेशेवर जांच करे, और सामाजिक संगठन मामले के अंतिम निर्णय तक पीड़िता का साथ दें। वरना, चाहे कितने भी कठोर कानून बना लिए जाएँ, चाहे उन्हें 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' का नाम दे दिया जाए, वे बेअसर ही साबित होंगे।

कुल मिलाकर यहां कहना यही है कि यदि हमें सचमुच इस समस्या का समाधान चाहिए, तो आरोप-प्रचार की राजनीति से आगे बढ़कर कानून और न्याय की गंभीरता को समझना होगा। अपराध को अपराध की तरह देखना होगा। यह संघर्ष किसी एक समुदाय का नहीं, हर उस भारतीय का है जो न्याय, सुरक्षा और सभ्य समाज में विश्वास रखता है। ऐसे में यदि हम इस विश्वास को बचाना चाहते हैं तो हमें सचमुच अपने से यह बार-बार पूछना चाहिए, क्या हम पीड़िताओं के साथ खड़े हैं या केवल नारे लगाने और सिर्फ थोड़े वक्त तक ऐसे मामलों पर बातें करने भर तक सीमित हैं?

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

.jpg)