हम ऐसे दौर में हैं, जहाँ शब्दों की गरिमा और संवाद की शालीनता मीडिया की मुख्यधारा से लगभग गायब होती जा रही है। टीवी न्यूज़ स्टूडियोज़ अब किसी संवाद का मंच नहीं, बल्कि एक आक्रामक युद्धभूमि बन चुके हैं। एंकर चिल्ला रहे हैं, प्रवक्ता एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं, और दर्शक इसे ही "खबर" मानकर अपने विचार गढ़ते हैं। यह शब्दों की हिंसा का समय है, जहाँ बहस नहीं, वितंडावाद होता है — समाधान नहीं, सनसनी परोसी जाती है।

स्क्रीन का नाटक और सच्चाई का भ्रम

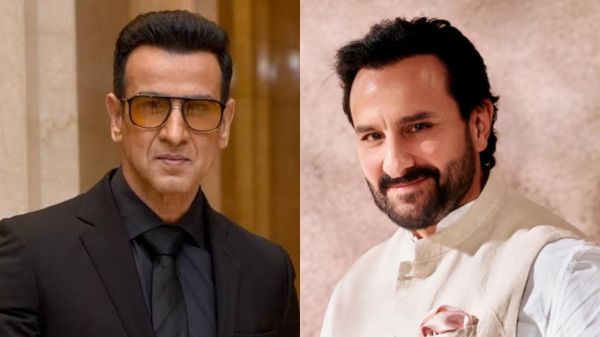

कई बार जो नेता निजी जीवन में एक-दूसरे के बेहद आत्मीय होते हैं, एक ही गाड़ी में साथ चैनल तक आते हैं, वे स्क्रीन पर ऐसी कटुता का अभिनय करते हैं कि लगता है जैसे देश दो हिस्सों में बंट गया हो। दुर्भाग्यवश, आम दर्शक इस 'नाटक' को ही यथार्थ समझ बैठता है। यही दृश्य हमारी सार्वजनिक स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं, और देश का 'सच' बनकर समाज में बंटवारे की दीवार खड़ी करते हैं।

सूचना और खबर के बीच का अंतर

आज के डिजिटल युग में सूचना तो हर ओर है, लेकिन क्या वह "खबर" भी है? नहीं। खबर बनती है संपादकीय चयन, सत्यापन और जिम्मेदारी से। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को 'सूचनादाता' बना दिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति पत्रकार बन गया है। पत्रकारिता एक अनुशासन है, एक मूल्यबद्ध प्रक्रिया, जिसमें समाज के प्रति संवेदनशीलता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है।

हर व्यक्ति पत्रकार नहीं हो सकता

"हर कोई पत्रकार है" — यह कथन आज के समय का सबसे खतरनाक भ्रम है। जैसे सिर्फ कैमरा रखने से कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता, वैसे ही मोबाइल से खबर रिकॉर्ड करने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। पत्रकारिता एक पेशा है, जिसमें प्रशिक्षण, अनुभव और सामाजिक ज़िम्मेदारी का समावेश होता है। जब बिना योग्यता और प्रशिक्षण के लोग मीडिया में प्रवेश करते हैं, तो अराजकता स्वाभाविक है। मीडिया की साख को लौटाने के लिए इस प्रवेशद्वार पर फिर से मूल्यांकन आवश्यक है।

मीडिया का उद्देश्य: समाज निर्माण

मीडिया केवल समाज का दर्पण नहीं, वह उसका निर्माणकर्ता भी है। पाठकों की 'रुचियों' के नाम पर घटिया सामग्री परोसना, केवल टीआरपी के लिए उत्तेजना फैलाना, यह पत्रकारिता नहीं, बाज़ारवाद है। आज आवश्यकता है कि मीडिया जनमानस की सोच को परिष्कृत करे, उन्हें विचार के स्तर पर समृद्ध करे। साहित्य, कला, संस्कृति — इन सभी ने अख़बारों और चैनलों से जैसे निर्वासन ले लिया है। यह स्थिति बदलनी चाहिए।

भारतीय परंपरा में संवाद की संस्कृति

हमारी परंपरा में संवाद का उद्देश्य समाधान खोजना रहा है, न कि किसी को हराना। प्राचीन काल में प्रश्न पूछना ज्ञान की पहली सीढ़ी था। संवाद से ही सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास होता था। आज हमारी मीडिया को इसी परंपरा की ओर लौटने की आवश्यकता है। विचार, संवाद, और प्रश्न पूछने की संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा।

शब्दों की मर्यादा और संचार की शुचिता

मीडिया को चाहिए कि वह स्वयं शांत होकर समाज में संवाद की गरिमा को बहाल करे। वसीम बरेलवी की पंक्तियाँ आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं—

"कौन-सी बात कहाँ, कैसे कही जाती है,

वो सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।"

मीडिया को यह सलीका फिर से सीखना होगा।