रामधारी सिंह 'दिनकर' हिन्दी के प्रमुख लेखक, कवि व निबन्धकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 'दिनकर' स्वतन्त्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतन्त्रता के बाद 'राष्ट्रकवि' के नाम से जाने गये। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओ में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रान्ति की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है।

जीवन परिचय

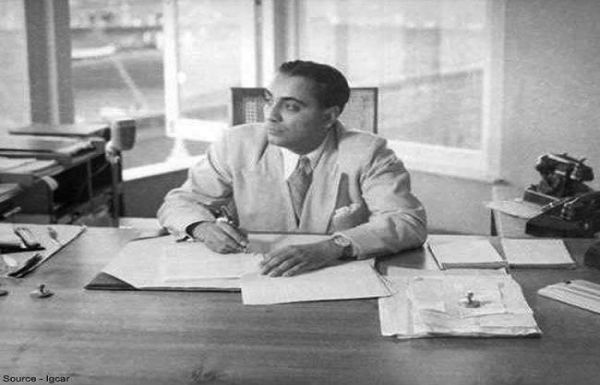

हिन्दी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ई. में सिमरिया, मुंगेर (बिहार) में एक सामान्य किसान 'रवि सिंह' तथा उनकी पत्नी 'मनरूप देवी' के पुत्र के रूप में हुआ था।रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं।दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। दिनकर दो वर्ष के थे, जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामत: दिनकर और उनके भाई-बहनों का पालन-पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहाँ दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बग़ीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा।

शिक्षा

संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गाँव के 'प्राथमिक विद्यालय' से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में 'राष्ट्रीय मिडिल स्कूल' जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने 'मोकामाघाट हाई स्कूल' से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे।1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बी. ए. ऑनर्स किया।

पटना विश्वविद्यालय से बी. ए. ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह 'प्रधानाध्यापक' नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने 'सब-रजिस्ट्रार' का पद स्वीकार कर लिया। लगभग नौ वर्षों तक वह इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यकाल बिहार के देहातों में बीता तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन से देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया।

क्रांतिकारियों से प्रभावित दिनकर

1929 में रामधारी सिंह दिनकर ने पटना कॉलेज में प्रवेश लिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन चल रहे थे। ब्रिटश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु ने लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेने के लिए योजना बनाई। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु ने जॉन सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी।

इस तरह की घटनाओं ने दिनकर के विचारों को राष्ट्र स्वतंत्रता के प्रति जागृत किया। महात्मा गांधी की लीडरशिप में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शुभारंभ हो चुका था। 1924 में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था छात्र सहोदर।

कार्यक्षेत्र

1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिन्दी के 'प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष' नियुक्त होकर मुज़फ़्फ़रपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ, तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद-सदस्य रहे, बाद में उन्हें सन् 1964 से 1965 ई. तक 'भागलपुर विश्वविद्यालय' का कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ई. तक अपना 'हिन्दी सलाहकार' नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। फिर तो ज्वार उमरा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंदगीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाऐं यहाँ-वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज़ प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक ग़लत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फ़ाइल तैयार होने लगी, बात-बात पर क़ैफ़ियत तलब होती और चेतावनियाँ मिला करतीं। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। साहित्यिक जीवन

उनके कवि जीवन का आरम्भ 1935 से हुआ, जब छायावाद के कुहासे को चीरती हुई 'रेणुका' प्रकाशित हुई और हिन्दी जगत एक बिल्कुल नई शैली, नई शक्ति, नई भाषा की गूंज से भर उठा। तीन वर्ष बाद जब 'हुंकार' प्रकाशित हुई, तो देश के युवा वर्ग ने कवि और उसकी ओजमयी कविताओं को कंठहार बना लिया। सभी के लिए वह अब राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति के कवि थे। 'कुरुक्षेत्र' द्वितीय महायुद्ध के समय की रचना है, किंतु उसकी मूल प्रेरणा युद्ध नहीं, देशभक्त युवा मानस के हिंसा-अहिंसा के द्वंद से उपजी थी।

आत्म मंथन के युग की रचनाएँ

दिनकर के प्रथम तीन काव्य-संग्रह प्रमुख हैं– 'रेणुका' (1935 ई.), 'हुंकार' (1938 ई.) और 'रसवन्ती' (1939 ई.) उनके आरम्भिक आत्म मंथन के युग की रचनाएँ हैं। इनमें दिनकर का कवि अपने व्यक्ति परक, सौन्दर्यान्वेषी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ द्रष्टा नहीं, दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलता है।

रेणुका

रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर और आकर्षण परिलक्षित होता है। पर साथ ही वर्तमान परिवेश की नीरसता से त्रस्त मन की वेदना का परिचय भी मिलता है।

हुंकार

हुंकार में कवि अतीत के गौरव-गान की अपेक्षा वर्तमान दैत्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख जान पड़ता है।

रसवन्ती

रसवन्ती में कवि की सौन्दर्यान्वेषी वृत्ति काव्यमयी हो जाती है पर यह अन्धेरे में ध्येय सौन्दर्य का अन्वेषण नहीं, उजाले में ज्ञेय सौन्दर्य का आराधन है।

सामधेनी (1947 ई.)

सामधेनी में दिनकर की सामाजिक चेतना स्वदेश और परिचित परिवेश की परिधि से बढ़कर विश्व वेदना का अनुभव करती जान पड़ती है। कवि के स्वर का ओज नये वेग से नये शिखर तक पहुँच जाता है।

1955 में 'नीलकुसुम' दिनकर के काव्य में एक मोड़ बनकर आया। यहाँ वह काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति आस्थावान है। स्वयं प्रयोगशील कवियों को अजमाल पहनाने और राह पर फूल बिछाने की आकांक्षा उसे विह्वल कर देती है। नवीनतम काव्यधारा से सम्बन्ध स्थापित करने की कवि की इच्छा तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका कृतित्व साथ देता नहीं जान पड़ता है। अभी तक उनका काव्य आवेश का काव्य था, नीलकुसुम ने नियंत्रण और गहराइयों में पैठने की प्रवृत्ति की सूचना दी। 6 वर्ष बाद उर्वशी प्रकाशित हुई, हिन्दी साहित्य संसार में एक ओर उसकी कटु आलोचना और दूसरी ओर मुक्तकंठ से प्रशंसा हुई। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हुई इस काव्य-नाटक को दिनकर की 'कवि-प्रतिभा का चमत्कार' माना गया। कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवता व मनुष्य, स्वर्ग व पृथ्वी, अप्सरा व लक्ष्मी और अध्यात्म के संबंधों का अद्भुत विश्लेषण किया है।

काव्य रचना

इन मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक प्रबन्ध काव्यों की रचना भी की है, जिनमें 'कुरुक्षेत्र' (1946 ई.), 'रश्मिरथी' (1952 ई.) तथा 'उर्वशी' (1961 ई.) प्रमुख हैं। 'कुरुक्षेत्र' में महाभारत के शान्ति पर्व के मूल कथानक का ढाँचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शान्ति के विशद, गम्भीर और महत्त्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किये हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्त्व इस तरह उभरकर सामने पहले कभी नहीं आया था। 'कुरुक्षेत्र' के बाद उनके नवीनतम काव्य 'उर्वशी' में फिर हमें विचार तत्त्व की प्रधानता मिलती है। साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले 'कुरुक्षेत्र' का हिन्दी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। 'उर्वशी' जिसे कवि ने स्वयं 'कामाध्याय' की उपाधि प्रदान की है– ’दिनकर’ की कविता को एक नये शिखर पर पहुँचा दिया है। भले ही सर्वोच्च शिखर न हो, दिनकर के कृतित्त्व की गिरिश्रेणी का एक सर्वथा नवीन शिखर तो है ही। दिनकर ने अनेक पुस्तकों का सम्पादन भी किया है, जिनमें 'अनुग्रह अभिनन्दन ग्रन्थ' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

विशिष्ट महत्त्व

दिनकर जी की प्राय: 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। हिन्दी काव्य छायावाद का प्रतिलोम है, यह कहना तो शायद उचित नहीं होगा पर इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी काव्य जगत पर छाये छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी, ओजस्विनी कविता के स्थान का विशिष्ट महत्त्व है। दिनकर छायावादोत्तर काल के कवि हैं, अत: छायावाद की उपलब्धियाँ उन्हें विरासत में मिलीं पर उनके काव्योत्कर्ष का काल छायावाद की रंगभरी सन्ध्या का समय था।

द्विवेदी युगीन स्पष्टता

कविता के भाव छायावाद के उत्तरकाल के निष्प्रभ शोभादीपों से सजे-सजाये कक्ष से ऊब चुके थे, बाहर की मुक्त वायु और प्राकृतिक प्रकाश और चाहतेताप का संस्पर्श थे। वे छायावाद के कल्पनाजन्य निर्विकार मानव के खोखलेपन से परिचित हो चुके थे, उस पार की दुनिया के अलभ्य सौन्दर्य का यथेष्ट स्वप्न दर्शन कर चुके थे, चमचमाते प्रदेश में संवेदना की मरीचिका के पीछे दौड़ते थक चुके थे, उस लाक्षणिक और अस्वाभिक भाषा शैली से उनका जी भर चुका था, जो उन्हें बार-बार अर्थ की गहराइयों की झलक सी दिखाकर छल चुकी थी। उन्हें अपेक्षा थी भाषा में द्विवेदी युगीन स्पष्टता की, पर उसकी शुष्कता की नहीं, व्यक्ति और परिवेश के वास्तविक संस्पर्श की, सहजता और शक्ति की। 'बच्चन' की कविता में उन्हें व्यक्ति का संस्पर्श मिला, दिनकर के काव्य में उन्हें जीवन समाज और परिचित परिवेश का संस्पर्श मिला। दिनकर का समाज व्यक्तियों का समूह था, केवल एक राजनीतिक तथ्य नहीं था।

द्विवेदी युग और छायावाद

आरम्भ में दिनकर ने छायावादी रंग में कुछ कविताएँ लिखीं, पर जैसे-जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गये, अपनी काव्यानुभूति पर ही अपनी कविता को आधारित करने का आत्म विश्वास उनमें बढ़ता गया, वैसे ही वैसे उनकी कविता छायावाद के प्रभाव से मुक्ति पाती गयी पर छायावाद से उन्हें जो कुछ विरासत में मिला था, जिसे वे मनोनुकूल पाकर अपना चुके थे, वह तो उनका हो ही गया।

उनकी काव्यधारा जिन दो कुलों के बीच में प्रवाहित हुई, उनमें से एक छायावाद था। भूमि का ढलान दूसरे कुल की ओर था, पर धारा को आगे बढ़ाने में दोनों का अस्तित्व अपेक्षित और अनिवार्य था। दिनकर अपने को द्विवेदी युगीन और छायावादी काव्य पद्धतियों का वारिस मानते थे। उन्हीं के शब्दों में "पन्त के सपने हमारे हाथ में आकर उतने वायवीय नहीं रहे, जितने कि वे छायावाद काल में थे," किन्तु द्विवेदी युगीन अभिव्यक्ति की शुभ्रता हम लोगों के पास आते-जाते कुछ रंगीन अवश्य हो गयी। अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दता की नयी विरासत हमें आप से आप प्राप्त हो गयी।

आत्म परीक्षण

दिनकर ने अपने कृतित्व के विषय में एकाधिक स्थानों पर विचार किया है। सम्भवत: हिन्दी का कोई कवि अपने ही कवि कर्म के विषय में दिनकर से अधिक चिन्तन व आलोचना न करता होगा। वह दिनकर की आत्मरति का नहीं, अपने कवि कर्म के प्रति उनके दायित्व के बोध का प्रमाण है कि वे समय-समय पर इस प्रकार आत्म परीक्षण करते रहे। इसी कारण अधिकतर अपने बारे में जो कहते थे, वह सही होता था। उनकी कविता प्राय: छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युगीन स्पष्टता, प्रसाद गुण के प्रति आस्था और मोह, अतीत के प्रति आदर प्रदर्शन की प्रवृत्ति, अनेक बिन्दुओं पर दिनकर की कविता द्विवेदी युगीन काव्यधारा का आधुनिक ओजस्वी, प्रगतिशील संस्करण जान पड़ती है। उनका स्वर भले ही सर्वदा, सर्वथा 'हुंकार' न बन पाता हो, 'गुंजन' तो कभी भी नहीं बनता।

सामाजिक चेतना के चारण

दिनकर का नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता था, पर अब शायद साम्यवादी विचारक उन्हें उस विशिष्ट पंक्ति में स्थान देने के लिए तैयार न हों, क्योंकि आज का दिनकर "अरुण विश्व की काली जय हो! लाल सितारों वाली जय हो"? के लेखक से बहुत दूर जान पड़ता है। जो भी हो, साम्यवादी विचारक आज के दिनकर को किसी भी पंक्ति में क्यों न स्थान देना चाहे, इससे इंकार किया ही नहीं जा सकता कि जैसे बच्चन मूलत: एकांत व्यक्तिवादी कवि हैं, वैसे ही दिनकर मूलत: सामाजिक चेतना के चारण हैं।

काव्य कृतियाँ

बारदोली-विजय संदेश (1928), प्रणभंग (1929), रेणुका (1935), हुंकार (1938), रसवन्ती (1939), द्वंद्वगीत (1940), कुरूक्षेत्र (1946), धूप-छाँह (1947), सामधेनी (1947), बापू (1947), इतिहास के आँसू (1951), धूप और धुआँ (1951), मिर्च का मजा (1951), रश्मिरथी (1952), दिल्ली (1954), नीम के पत्ते (1954), नील कुसुम (1955), सूरज का ब्याह (1955), चक्रवाल (1956), कवि-श्री (1957), सीपी और शंख (1957), नये सुभाषित (1957), लोकप्रिय कवि दिनकर (1960), उर्वशी (1961), परशुराम की प्रतीक्षा (1963), आत्मा की आँखें (1964), कोयला और कवित्व (1964), मृत्ति-तिलक (1964), दिनकर की सूक्तियाँ (1964), हारे को हरिनाम (1970), संचियता (1973), दिनकर के गीत (1973), रश्मिलोक (1974), उर्वशी तथा अन्य शृंगारिक कविताएँ (1974) ।

गद्य कृतियाँ

मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृति के चार अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश-विदेश 1957, राष्ट्र-भाषा और राष्ट्रीय एकता 1955, काव्य की भूमिका 1958, पन्त-प्रसाद और मैथिलीशरण 1958, वेणुवन 1958, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969, वट-पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्य-मुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधीजी 1968, हे राम! 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएँ 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973, आधुनिक बोध 1973 ।

सम्मान

दिनकरजी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिये काशी नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तरप्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के चार अध्याय के लिये उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डॉक्ट्रेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरू महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिये चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य-चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिये उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गये और लगातार तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे।

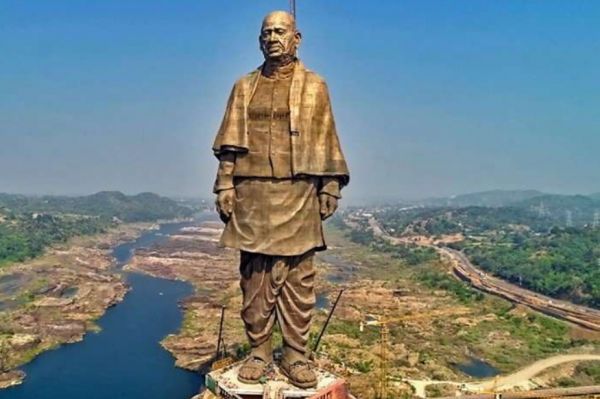

30 सितम्बर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर- व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कालीकट विश्वविद्यालय में भी इस अवसर को दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

सामाजिक चेतना

दिनकर की प्रगतिशीलता साम्यवादी लीग पर चलने की प्रक्रिया का साहित्यिक नाम नहीं है, एक ऐसी सामाजिक चेतना का परिणाम है, जो मूलत: भारतीय है और राष्ट्रीय भावना से परिचालित है। उन्होंने राजनीतिक मान्यताओं को राजनीतिक मान्यताएँ होने के कारण अपने काव्य का विषय नहीं बनाया, न कभी राजनीतिक लक्ष्य सिद्धि को काव्य का उद्देश्य माना, पर उन्होंने नि:संकोच राजनीतिक विषयों को उठाया है और उनका प्रतिपादन किया है, क्योंकि वे काव्यानुभूति की व्यापकता स्वीकार करते हैं। राजनीतिक दायित्वों, मान्यताओं और नीतियों का बोध सहज ही उनकी काव्यानुभूति के भीतर समा जाता है।

ओजस्वी-तेजस्वी

स्वरूपअलाउद्दीन ख़िलज़ी ने जब चित्तौड़ पर कब्ज़ा कर लिया, तब राणा अजय सिंह अपने भतीजे हम्मीर और बेटों को लेकर अरावली पहाड़ पर कैलवारा के क़िले में रहने लगे। राजा मुंज ने वहीं उनका अपमान किया था, जिसका बदला हम्मीर ने चुकाया। उस समय हम्मीर की उम्र सिर्फ़ ग्यारह साल की थी। आगे चलकर हम्मीर बहुत बड़ा योद्धा निकला और उसके हठ के बारे में यह कहावत चल पड़ी कि 'तिरिया तेल हमीर हठ चढ़ै न दूजी बार।’ इस रचना में दिनकर जी का ओजस्वी-तेजस्वी स्वरूप झलका है। क्योंकि इस कविता की विषय-सामग्री उनकी रुचि के अनुरूप थी। बालक हम्मीर कविता राष्ट्रीय गौरव से परिपूर्ण रचना है। इस कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पाठक के मन में गूँजती रहती हैं-

धन है तन का मैल, पसीने का जैसे हो पानी,

एक आन को ही जीते हैं इज्जत के अभिमानी।

निधन

दिनकर अपने युग के प्रमुखतम कवि ही नहीं, एक सफल और प्रभावपूर्ण गद्य लेखक भी थे। सरल भाषा और प्रांजल शैली में उन्होंने विभिन्न साहित्यिक विषयों पर निबंध के अलावा बोधकथा, डायरी, संस्मरण तथा दर्शन व इतिहासगत तथ्यों के विवेचन भी लिखे। 24 अप्रॅल, 1974 को दिनकर जी अपने आपको अपनी कविताओं में हमारे बीच जीवित रखकर सदा के लिये अमर हो गये।विभिन्न सरकारी सेवाओं में होने के बावज़ूद दिनकर जी के अंदर उग्र रूप प्रत्यक्ष देखा जा सकता था। शायद उस समय की व्यवस्था के नज़दीक होने के कारण भारत की तत्कालीन दर्द के समक्ष रहे थे। तभी वे कहते हैं–

सदियों की ठंढी-बुझी राख सुगबुगा उठी,

मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है,

दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो,

सिंहासन ख़ाली करो कि जनता आती है।

26 जनवरी सन् 1950 ई. को लिखी गई ये पंक्तियाँ आज़ादी के बाद गणतंत्र बनने के दर्द को बताती है कि हम आज़ाद तो हो गये, किन्तु व्यवस्था नहीं बदली। नेहरू जी की नीतियों के प्रखर विरोधी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है तथा कई मायनों में दिनकर गाँधी जी से भी अपनी असहमति जताते दिखे हैं, परशुराम की प्रतीक्षा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यही कारण है कि आज देश में दिनकर का नाम एक कवि के रूप में नहीं बल्कि जनकवि के रूप में जाना जाता है।[2] 30 सितम्बर, 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 'रामधारी सिंह दिनकर- व्यक्तित्व और कृतित्व' पुस्तक का विमोचन किया था।

.jpg)

.jpg)