बलिदान गाथाएँ हर युग और कालखंड में प्रासंगिक और मार्गदर्शी होती हैं।बलिदान गाथाएँ जनसाधारण में राष्ट्र के प्रति उत्साह,त्याग,बलिदान और प्रेरणा का संचार करती हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों के बारे में सुनकर, या किसी व्यक्ति को किसी महान उद्देश्य के लिए बलिदान करते हुए देखकर, जन सामान्य में भी एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। हम सभी कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमारे समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण हो। इस कोटि में महारथी उधम सिंह की बलिदान गाथा अद्भुत,अद्वितीय और अकल्पनीय है।

भारत के सिंह, उधम सिंह ने 21 वर्ष की तपस्या के बाद लंदन में जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दरिंदे हत्यारे अंग्रेजी बेजर, माईकल ओ ड्वायर का शिकार 13 मार्च 1940 को किया था,परिणामस्वरुप न्यायालय में प्रकरण चला और उधम सिंह ने दिलेरी विचारण न्यायालय में वाद का सामना करते हुए ईसाईयत पर टिप्पणी करते हुए, अंग्रेजों को 'डर्टी डॉग्स' कहा और उन्हें करोड़ों भारतीयों की हत्या का जिम्मेदार बताते हुए, अपने आपको निर्दोष बताया परंतु बरतानिया सरकार ने अंततः 31 जुलाई सन् 1940 को लंदन में फाँसी पर लटका दिया गया। क्या खालिस्तानी समर्थक और ईसाई मत स्वीकार करने वाले अलगाववादी सिक्खों के ज्ञान के कपाट खुलेंगे?

महान् उधम सिंह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनूठा योगदान है और इतिहास भी विस्तृत है,अतः सिंहावलोकन की ओर चलते हैं।महा महारथी शेरसिंह (उधम सिंह) ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद मुख्य अपराधी को लंदन में गोली से उड़ा दिया" - 13 मार्च, 1940 का दिन था। लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की मीटिंग थी।

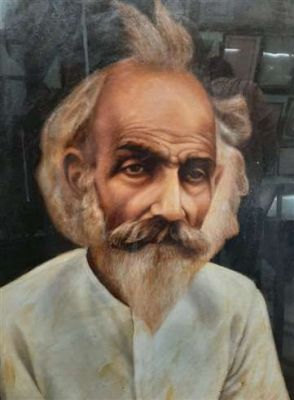

ब्रिटिश पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुका माइकल ओ'ड्वायर इसमें शामिल था और वही निशाना था, क्योंकि उसके पंजाब की कमान संभाले रहने के दौरान ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ओ'ड्वायर ने जनरल डायर के निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाने के हुक्म का समर्थन किया था वरन् उक्त आदेश भी उसी का था।

ओवरकोट और टोपी पहने उधम सिंह ने कई गोलियां चलाई। ओ'ड्वायर की मौत हो गई और भारत के सचिव, जेटलैंड, बॉम्बे के पूर्व गवर्नर लैमिंग्टन और पंजाब के पूर्व गवर्नर लुइस डेन घायल हो गए। उधम सिंह को मौके पर ही पकड़ लिया गया। अगले दिन, 14 मार्च के डेली मिरर में एक हेडलाइन छपी, 'हत्यारे ने मंत्री को गोली मारी, नाइट की हत्या'।अंग्रेजों ने उन्हें राम मोहम्मद सिंह आजाद समझा!

14 मार्च, 1940 को ही 'द हल डेली मेल' में खबर छपी, "राम मोहम्मद सिंह आजाद...40 साल का एक भारतीय आज लंदन के बो स्ट्रीट में नजर आया। उस पर सर माइकल ओ'ड्वायर की हत्या का आरोप है, जैसे ही वह बिल्डिंग में घुसा, आजाद मुस्कुरा रहा था और अपने साथ के अधिकारियों से बात कर रहा था।"

प्रारंभ में उधम सिंह के नाम और धर्म को लेकर अंग्रेज भ्रमित थे।राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम मुकदमा लिख दिया गया था, बाद में पता चला कि पासपोर्ट में उनका नाम उधम सिंह था।

मर्डर ट्रायल केवल दो दिन चली , 4 और 5 जून को। जब उधम सिंह को अदालत में लाया गया तो उन्होंने खुद को 'निर्दोष' कहा। 5 जून को अभियोजन पक्ष ने उधम सिंह से पूछताछ की और फिर ज्यूरी ने एकमत से सिंह को हत्या का दोषी ठहरा दिया। 24 जून को सिंह की तरफ से एक अपील फाइल की गई जिसमें ज्यूरी के सामने अपर्याप्त डिफेंस की बात कही गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

सुनवाई के समय महा महारथी उधम सिंह ने क्या कहा था? यह जानने के पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय आवश्यक है।ये उन सब व्यक्तियों के लिए है,जो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर बहाने ढूंढते हैं और परिस्थितियों को दोष देकर अपनी दुर्बलता छुपाते हैं। अपनी असफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं, उनके लिए क्रांतिकारी उधम सिंह का जीवन संग्राम और प्रबंधन मार्गदर्शी है। जब आपका लक्ष्य के प्रति धैर्य, साधना और आत्मविश्वास डिगने लगे तब आप उधम सिंह को पढ़िए, चैतन्य हो जाएंगे।

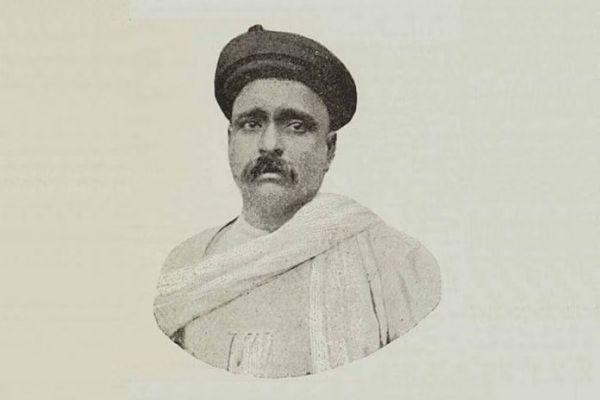

महा महारथी उधम सिंह के पिता, टहल सिंह, एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे और उप्पली गाँव में रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे गेट कीपर के रूप में काम करते थे। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर, 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सनम में हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उधम सिंह का पालन-पोषण अमृतसर के एक सिख अनाथालय में हुआ, बावजूद इसके उन्होंने अपनी सफलता के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया।

लंदन में न्यायालय में हुए विचारण और अन्य वक्तव्य अंग्रेजी में उपलब्ध है, वही अब हिन्दी में प्रेषित कर रहा हूँ। ओ'डायर की हत्या के बाद उधम सिंह के शब्दों में करतार सिंह सराभा और भगत सिंह की प्रतिध्वनियां पाई जा सकती हैं।

'मुझे परवाह नहीं है, मुझे मरने से कोई ऐतराज नहीं है। बूढ़े होने तक इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा? यह अच्छा नहीं है। आप जवानी में ही मरना चाहते हैं। यह अच्छा है, मैं यही कर रहा हूँ।'

कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा:

'मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं'।

13 मार्च 1940 को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा:

'मैंने सिर्फ़ विरोध जताने के लिए गोली चलाई है। मैंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने ऐसा किया, पिस्तौल तीन या चार बार चली। मुझे विरोध जताने का कोई दुख नहीं है। ऐसा करना मेरा कर्तव्य था। थोड़ी और गोली चलाओ। सिर्फ़ अपने देश के लिए विरोध जताना है। मुझे अपनी सज़ा से कोई ऐतराज़ नहीं है। दस, बीस या पचास साल या फिर फाँसी। मैंने अपना कर्तव्य निभाया।'

30 मार्च, 1940 को ब्रिक्सटन जेल से लिखे एक पत्र में उधम सिंह ने भगत सिंह का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया:

'मुझे इतनी जल्दी मरने का डर नहीं है कि मैं फांसी से शादी कर लूंगा। मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं अपने देश का सिपाही हूं। यह 10 साल पहले की बात है जब मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था और मुझे यकीन है कि मेरी मौत के बाद मैं उसे देख पाऊंगा क्योंकि वह मेरा इंतजार कर रहा है। यह 23 तारीख थी और मुझे उम्मीद है कि वे मुझे उसी तारीख को फांसी देंगे जिस दिन उसे फांसी दी गई थी।

ब्रिटिश अदालतें उधम सिंह के आखिरी शब्दों को लंबे समय तक चुप कराने में सफल रहीं। आखिरकार यह भाषण ब्रिटिश पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस से जारी कर दिया गया है।

उधम सिंह द्वारा दिए गए बयान के संक्षिप्त नोट्स, जब न्यायाधीश ने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें कुछ कहना है कि कानून के अनुसार उन्हें सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

जज के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, 'मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश करने की बात कहता हूँ। आप कहते हैं कि भारत में शांति नहीं है। हमारे पास सिर्फ़ गुलामी है। तथाकथित सभ्यता की पीढ़ियों ने हमारे लिए वो सब कुछ लाया है जो मानव जाति के लिए गंदा और पतित है। आपको बस अपना इतिहास पढ़ना है। अगर आपमें थोड़ी भी मानवीय शालीनता है, तो आपको शर्म से मर जाना चाहिए। दुनिया में खुद को सभ्यता का शासक कहने वाले तथाकथित बुद्धिजीवियों ने जिस क्रूरता और खूनी तरीके से दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वो खून के प्यासे हैं...

न्यायमूर्ति एटकिंसन: मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं सुनने जा रहा हूँ। अगर आपके पास इस मामले के बारे में कहने के लिए कुछ भी प्रासंगिक है तो कहिए।

उधम सिंह: मुझे यह कहना है। मैं विरोध करना चाहता था।

आरोपी ने कागजों का वह बंडल लहराया जिसे वह पढ़ रहा था।

जज: क्या यह अंग्रेजी में है?

उधम सिंह: आप समझ सकते हैं कि मैं अभी क्या पढ़ रहा हूं।

न्यायाधीश: यदि आप इसे मुझे पढ़ने के लिए देंगे तो मैं इसे और अधिक समझ सकूंगा।

उधम सिंह: मैं चाहता हूं कि जूरी, मैं चाहता हूं कि पूरा समूह इसे सुने।

जी.बी. मैकक्लर (अभियोजन) ने न्यायाधीश को याद दिलाया कि आपातकालीन शक्तियां अधिनियम की धारा 6 के तहत वह निर्देश दे सकते हैं कि उधम सिंह के भाषण की रिपोर्टिंग न की जाए या उसे बंद कमरे में सुना जाए।

जज (आरोपी से): आप यह मान सकते हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे, उसे प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आपको मुद्दे पर बात करनी चाहिए। अब आगे बढ़ें।

उधम सिंह: मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरा मतलब यही है। मैं उस संबोधन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। जूरी को उस संबोधन के बारे में गुमराह किया गया था। मैं अब इसे पढ़ने जा रहा हूँ।

न्यायाधीश: ठीक है, आगे बढ़ो।

जब अभियुक्त कागजातों का अवलोकन कर रहा था, तो न्यायाधीश ने उसे याद दिलाया, 'आपको केवल यह बताना है कि कानून के अनुसार सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए।'

उधम सिंह (गरजते हुए): 'मुझे मौत की सज़ा की परवाह नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे मरने या किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। मुझे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं एक उद्देश्य के लिए मर रहा हूँ।' कटघरे की रेलिंग थपथपाते हुए उन्होंने कहा, 'हम ब्रिटिश साम्राज्य से पीड़ित हैं।'

उधम सिंह ने और भी शांत स्वर में कहा। 'मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे मरने पर गर्व है, अपनी जन्मभूमि को आज़ाद कराने पर और मुझे उम्मीद है कि जब मैं चला जाऊँगा, तो मेरी जगह मेरे हज़ारों देशवासी आएंगे और तुम गंदे कुत्तों को भगाएँगे; मेरे देश को आज़ाद कराएँगे।'

'मैं एक अंग्रेजी जूरी के सामने खड़ा हूं। मैं एक अंग्रेजी अदालत में हूं। आप लोग भारत जाते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपको पुरस्कार दिया जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाता है। हम इंग्लैंड आते हैं और हमें मौत की सजा सुनाई जाती है।'

'मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था; लेकिन मैं इसे स्वीकार करूंगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब तुम गंदे कुत्ते भारत आओगे तो एक समय आएगा जब तुम्हें भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम्हारा सारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद चकनाचूर हो जाएगा।'

'भारत की सड़कों पर मशीनगनों ने हजारों गरीब महिलाओं और बच्चों को कुचल दिया है, जहां भी आपके तथाकथित लोकतंत्र और ईसाई धर्म का झंडा फहराता है।'

'आपका आचरण, आपका आचरण - मैं ब्रिटिश सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे अंग्रेज लोगों से कोई खास शिकायत नहीं है। भारत में जितने अंग्रेज दोस्त हैं, उससे कहीं ज़्यादा मेरे इंग्लैंड में रहते हैं। इंग्लैंड के मज़दूरों से मेरी गहरी सहानुभूति है। मैं साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ़ हूँ।'

'आप लोग से पीड़ित हैं - मज़दूर। हर कोई इन गंदे कुत्तों, इन पागल जानवरों से पीड़ित है। भारत में सिर्फ़ गुलामी है। हत्या, अंग-भंग और विनाश - ब्रिटिश साम्राज्यवाद। लोग इसके बारे में अख़बारों में नहीं पढ़ते। हम जानते हैं कि भारत में क्या चल रहा है।'

न्यायमूर्ति एटकिन्सन: मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा।

उधम सिंह: आप अब और नहीं सुनना चाहते क्योंकि आप मेरे भाषण से थक गए हैं, है न? मुझे अभी बहुत कुछ कहना है।

न्यायाधीश: मैं अब यह बयान और नहीं सुनूंगा।

उधम सिंह: आप मुझसे पूछिए कि मुझे क्या कहना है। मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि आप लोग गंदे हैं। आप हमसे सुनना नहीं चाहते कि आप भारत में क्या कर रहे हैं।

अपना चश्मा जेब में डालते हुए ऊधम सिंह ने हिंदुस्तानी में तीन शब्द कहे और फिर जोर से चिल्लाया, 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद! ब्रिटिश गंदे कुत्ते मुर्दाबाद!'

जैसे ही वह कटघरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, आरोपी ने वकील की मेज पर थूक दिया।

सिंह के कटघरे से चले जाने के बाद न्यायाधीश ने प्रेस की ओर रुख किया और कहा:

'मैं प्रेस को निर्देश देता हूं कि वे आरोपी द्वारा कटघरे में दिए गए किसी भी बयान की रिपोर्ट न करें। प्रेस के सदस्यों, क्या आप समझ रहे हैं?'

महा महारथी उधम सिंह को 31 जुलाई, 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई परंतु लंदन में जलियांवाला बाग के बलिदानियों का बदला लेने गये ऊधम सिंह ने आखिरकार माईकल ओ डायर का वध कर दिया था।इस तरह भारत के सिंह ने लंदन में अंग्रेजी बेजर का शिकार किया।

परन्तु विडंबना तो देखिए इस महान क्रांतिकारी के साथ भी छल हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया परंतु स्वाधीनता के अमृत काल पर हम लोग अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के मूल उद्देश्य इतिहास के लेखन और पुनर्लेखन के आलोक में वास्तविक इतिहास को सभी के सामने लेकर आए हैं,कि भारतीय बुजदिल नहीं थे और इन बलिदानियों ने ही स्वाधीनता के पवित्र यज्ञ में सर्वाधिक पवित्र आहुतियां दी हैं। आज भी सेना के जवानों के बलिदान होते हैं वे सभी इन्हीं बलिदानियों के पुनर्जन्म ही हैं।

वस्तुतः उधम सिंह की त्याग,तपस्या और बलिदान को विस्तार से पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य और प्रबंधन की सीख भी मिले।

लेखक - डॉ आनंद सिंह राणा