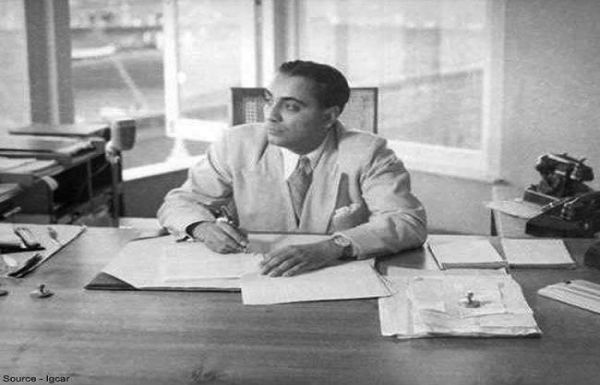

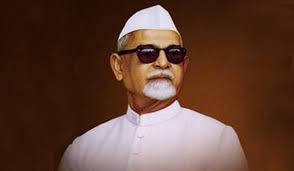

डॉ जाकिर हुसैन बुनियादी शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बच्चों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षमताओं को संतुलित तरीके से खींचा और विकसित किया जा सकता है, जो शिल्प-केंद्रित, रचनात्मक, उत्पादक और स्वावलंबी है। उन्होंने मूल रूप से उत्पादक कार्य को शिक्षा का एक साधन माना। उन्होंने शिक्षाप्रद और उत्पादक कार्यों के विभिन्न चरणों का सुंदर विश्लेषण किया-

सबसे पहले इसे उद्देश्य के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

दूसरे, इसके बाद मानसिक गतिविधियां होनी चाहिए।

इसका अर्थ है उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से वास्तविक निष्पादन।

किए गए कार्य का मूल्यांकन चौथा चरण है।

सबसे महत्वपूर्ण कदम इसका भावनात्मक और शैक्षिक पहलू है।कार्य को समाज सेवा, परोपकारिता, नैतिक आदर्शों और आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर ले जाना चाहिए। सामाजिक और नैतिक आदर्शों से रहित कार्य का कोई अर्थ नहीं है। बौद्धिक कार्यों के साथ उत्पादक शिल्प के जुड़ाव की वकालत करते हुए, उन्होंने बौद्धिक और शिल्प कार्यों दोनों में "गुणवत्ता" पर जोर दिया, स्कूलों को कताई और बुनाई के छोटे कारखानों में बदलने के प्रति आगाह किया।

उन्होंने वर्धा योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, अर्थात्-

शिक्षक प्रशिक्षण।

निरीक्षण और पर्यवेक्षण।

प्रशासन।

मूल्यांकन।

उन्होंने गांधीजी के स्थूल आदर्शों को सामग्री, अर्थ और व्यावहारिकता प्रदान की। वह मूल रूप से जो सोचा गया था, उसमें अंधविश्वासी नहीं थे। एक निर्भीक विचारक की भाँति उन्होंने मूल रूप से गाँधीजी द्वारा दिए गए अनेक बिन्दुओं से अपनी असहमति व्यक्त की। उन्होंने शिल्प के रूप में तकली के सार्वभौमिक अनुप्रयोग के साथ-साथ इसके सहायक पहलू के संबंध में अपनी आपत्तियां उठाईं। जब यह राय प्रचलित की जा रही थी कि बेसिक शिक्षा विफल हो गई है, तो डॉ. जाकिर हुसैन ने कहा,

"इस तरह के दूरगामी महत्व की शिक्षा की योजना और इस तरह के स्पष्ट रूप से ध्वनि शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आधारों पर आधारित शिक्षा को कैसे विफल घोषित किया जा सकता है जब तक कि इसे वास्तव में ईमानदारी से आजमाया नहीं गया है .... बुनियादी शिक्षा को विफल नहीं कहा जा सकता है। यह ईमानदारी से आजमाए जाने का इंतजार कर रहा है। उनके अनुसार, "यह वास्तविकता, ईमानदारी और थोड़ा धैर्य रखता है"।

.jpg)

.jpg)