देवभूमि उत्तराखंड को महादेव शिव की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लैंसडाउन (गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय) से लगभग 34 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में किया गया है, जहां विष गंगा व मधु गंगा उत्तर वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उत्तराखंड के प्रमुख प्राचीन मंदिरों में इसकी गिनती होती है। इसे महादेव के सिद्ध पीठों में से एक के रूप में भी जाना जाता है।

प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता का संगम यह मंदिर देवदार, बुरांश और चीड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे यहां का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव अभी भी इस स्थान पर गहरी साधना में लीन हैं। पहले यहां ताड़ के पेड़ों की छोटी टहनियों और पत्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता था।

माता लक्ष्मी द्वारा खोदा गया पवित्र कुंड मंदिर परिसर में स्थित एक कुंड को माता लक्ष्मी द्वारा खोदा गया माना जाता है। इस कुंड के पवित्र जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। यहां सरसों का तेल और शाल के पत्तों को लाना वर्जित है, हालांकि इसकी सटीक वजह अज्ञात है।

पौराणिक कथा: ताड़कासुर की तपस्या और भगवान शिव का वरदान पौराणिक कथाओं के अनुसार, ताड़कासुर नामक एक राक्षस ने भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो नहीं दिया, लेकिन यह आशीर्वाद दिया कि केवल उनका पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। ताड़कासुर जानता था कि भगवान शिव वैराग्य जीवन जी रहे हैं और उनका पुत्र होना असंभव है। इस वरदान को पाकर वह अत्याचारी बन गया और देवताओं को त्रस्त करने लगा।

.jpg)

समय के साथ माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और उनके पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया। शिवजी के आदेश पर कार्तिकेय ने ताड़कासुर से युद्ध किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। मरते समय ताड़कासुर ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि कलियुग में इस स्थान पर उसकी पूजा उनके नाम के साथ की जाएगी। तभी से इस स्थान को 'ताड़केश्वर महादेव' के नाम से जाना जाता है।

माता पार्वती की छाया के रूप में उपस्थिति मान्यता है कि जब ताड़कासुर का अंत हुआ, तो भगवान शिव यहां विश्राम कर रहे थे। सूर्य की तेज किरणों से उनकी रक्षा करने के लिए माता पार्वती ने सात देवदार के वृक्षों का रूप धारण किया और उन्हें छाया प्रदान की। आज भी ये सात देवदार के वृक्ष मंदिर परिसर में मौजूद हैं और देवी पार्वती का स्वरूप मानकर पूजे जाते हैं।

भक्तों की श्रद्धा: मनोकामना पूर्ण होने पर घंटी चढ़ाने की परंपरा इस मंदिर में यह परंपरा है कि जब किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, तो वह यहां घंटी चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। मंदिर परिसर में हजारों घंटियां इस परंपरा की साक्षी हैं। श्रद्धालु यहां अपनी मुरादें लेकर आते हैं और भगवान शिव उन्हें कभी निराश नहीं करते।

महाशिवरात्रि पर विशेष आयोजन महाशिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। इस दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, और चारों ओर भक्ति और आध्यात्म का अद्भुत वातावरण बनता है।

.jpg)

मंदिर का स्थान और यात्रा मार्ग ताड़केश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह ज़हरीखाल विकासखंड के अंतर्गत आता है और चखुल्या खाल गांव के पास स्थित है। यह मंदिर कोटद्वार से लगभग 70 किलोमीटर और लैंसडाउन से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए तारकेश्वर रोड मलारा बारा मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए एक सुंदर प्राकृतिक मार्ग से होकर जाना पड़ता है, जो इस यात्रा को और अधिक दिव्य और आनंददायक बनाता है।

ताड़केश्वर महादेव मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम भी है। यहां की पौराणिक कथाएं, प्रकृति की गोद में स्थित वातावरण और भगवान शिव की कृपा इसे भक्तों के लिए अत्यंत विशेष बना देती है। श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान शिव उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। यदि आप आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा अनुभव करना चाहते हैं, तो ताड़केश्वर महादेव मंदिर की यात्रा अवश्य करें।

1 मार्च 1924 : सुप्रसिद्ध क्राँतिकारी गोपीनाथ साहा का बलिदान

क्रूर और दुष्ट अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स ट्रेगार्ट को मौत के घाट उतारने का प्रयास

पराधीनता के दिनों में कुछ अंग्रेज अधिकारी ऐसे थे जो अपने क्रूरतम मानसिकता के चलते भारतीय स्वाधीनता सेनानियों से अमानवीयता की सीमा भी पार जाते थे । बंगाल में पदस्थ ऐसा ही अधिकारी चार्ल्स ट्रेगार्ट था । जिसे मौत के घाट उतारने का निर्णय सुप्रसिद्ध क्राँतिकारी गोपीनाथ साहा ने लिया । समय पर हमला बोला वह बच गया लेकिन एक अन्य नागरिक मारा गया जिस आरोप में साहा को फाँसी दी गई । यह घटना 1924 की है । बंगाल ही नहीं देश के विभिन्न भागों में क्राँतिकारी चरम पर था । अंग्रेज सरकार ने क्राँतिकारी आँदोलन का पूरी तरह दमन करने की रणनीति अपनाई इसके लिये खुफिया तंत्र मजबूत किया तथा कुछ विश्वासघात तलाश किये । जिनके माध्यम से पकड़े गए क्राँतिकारियों के साथ क्रूरतम व्यवहार करके जानकारी प्राप्त करने का अभियान चलाया । इसी रणनीति के अंतर्गत चार्ल्स टेगार्ट को बंगाल खुफिया विभाग के प्रमूख के रूप में पदस्थापना हुई । इसने पकड़ धकड़ शुरु की । सूचना ही नहीं संदेह के आधार पर पकड़े गए लोगों के साथ भी अमानुषिक व्यवहार करके जानकारी उगलवाने का प्रयास करता । विशेषकर महिला क्राँतिकारियों के साथ तो ऐसा व्यवहार करता था जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता । अततः क्राँतिकारियों की संस्था युगान्तर पार्टी ने इस अधिकारी को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और यह काम क्राँतिकारी गोपीनाथ साहा को सौंपा। गोपीनाथ साहा का जन्म पश्चिम बंगाल में हुगली जिला अंतर्गत ग्राम सरामपुर में 16 दिसम्बर 1901 को हुआ था । पिता विजय कृष्ण साहा का परिवार क्षेत्र में प्रतिष्ठित था । घर में भारतीय संस्कार और स्वाभिमान संपन्न जीवन का वातावरण था । बालक गोपीनाथ को आधुनिक शिक्षा के लिये विद्यालय भेजा । पर किशोर व्यय से ही सामाजिक जागरण की गतिविधियों से जुड़ गये । परिवार से संबंधित थे ।

उनका झुकाव क्राँतिकारी आँदोलन के प्रति था । उनका संपर्क भी बढ़ा। तभी1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। युवा गोपीनाथ इससे जुड़ गए। लेकिन चौरी चौरा काँड के बाद गाँधी जी ने आँदोलन वापस ले लिया । इससे गोपीनाथ सहित युवाओं की पूरी टोली निराश हुई । और गोपीनाथ अपने पुराने मित्र देवेन डे, हरिनारायण और ज्योशि घोष के माध्यम से ‘युगान्तर दल’ में सक्रिय हो गए। उन्हीं दिनों कलकत्ता पुलिस की गुप्तचर शाखा प्रमुख के रूप में चार्ल्स टेगार्ट की पदस्थापना हुई । उसने क्रान्तिकारी आन्दोलन को सख्ती से दमन करने का अभियान चलाया और देशभक्तों पर बहुत ज़ुल्म ढाने लगा उसकी कार्यवाही पर न कोई अपील होती न कोई दलील । उसने संदेह के आधार पर भी अनेक लोगों को फाँसी पर चढ़ा दिया । इसके अतिरिक्त जिन लोगों का क्रान्तिकारियों से जुड़े होने का संदेह होता तो उनके परिवारों की महिलाओं के साथ भी नीचता की सीमा तक अमानुषिक व्यवहार करता था । तब ‘युगान्तर दल’ ने टेगार्ट का काम तमाम करने का निर्णय लिया और यह काम गोपीनाथ साहा को सौंपा। गोपीनाथ साहा ने ट्रेगार्ट की गतिविधियों का अध्ययन किया और 12 जनवरी 1924 को चौरंगी रोड पर टेगार्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई । वे इस मार्ग पर घात लगाकर बैठै और एक अंग्रेज को ट्रेगार्ट समझकर फायर किया । दुर्योग से ट्रेगार्ट ने एन बक्त पर अपना कार्यक्रम बदल लिया था और ट्रेगार्ट के स्थान पर उसका सहयोगी अर्नेस्ट डे आया ।

क्राँतिकारी गोपीनाथ ने उसे ट्रेगार्ट समझकर फायर कर दिया । अर्नेस्टम मारा गया । गोपीनाथ साहा ने भागने का प्रयत्न किया लेकिन पुलिस ने पीछा पकड़ लिया । उन पर मुक़द्दमा चला । 21 जनवरी 1924 को कोर्ट में पेश हुये उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना कृत्य स्वीकार किया और हिम्मत के साथ दो टूक शब्दों इस बात पर अफसोस जताया कि उनके हाथ से ट्रेगार्ट बच गया । लेकिन यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि कोई न कोई क्रान्तिकारी मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। अदालत ने उनके इस बयान पर 16 फरवरी को उन्हें फाँसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनकर वे वे खिलखिलाकर हँसे और बोले मैं फाँसी की सज़ा का स्वागत करता हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद भारत के प्रत्येक घर में आज़ादी के बीज बोए। एक दिन आएगा जब ब्रिटिश हुक़ूमत को अपने अत्याचारी रवैये का फल भुगतना ही पड़ेगा। और 1 मार्च 1924 को उन्हें फाँसी पर लटका दिया गया। तब उनकी आयु केवल 23 वर्ष की थी । स्वतंत्रता के क्राँतिकारी संघर्ष में अपना बलिदान देने के एक दिन पूर्व उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा; तुम मेरी माँ हो यही तुम्हारी शान है। काश! भगवान हर व्यक्ति को ऐसी माँ दे जो ऐसे साहसी सपूत को जन्म दे। गोपीनाथ साहा ने जितने साहस और संकल्प से अपना बलिदान दिया इतिहास में उनका उल्लेख उतना ही कम है ।

लेखक - --रमेश शर्मा

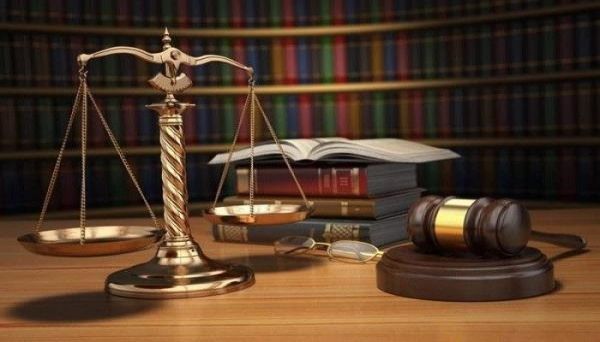

देश की न्याय व्यवस्था कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रही है, जिसका मुख्य कारण भारतीय अदालतों में अभी भी 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से कई मामले एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख मामले दस साल से भी अधिक समय पहले शुरू किए गए थे। नीति आयोग ने सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए आगाह किया है कि मामले के समाधान की वर्तमान गति से केवल निचली अदालतों में लंबित मामलों को हल करने में 300 साल से अधिक लग सकते हैं।

भारत में, "लंबित मामलों" का अर्थ कानूनी ढांचे के भीतर अनसुलझे मामलों की भारी संख्या है। स्थिति विशेष रूप से निचले न्यायिक स्तरों पर गंभीर है, जहाँ अधिकांश मामले दायर किए जाते हैं और न्यायाधीशों की कमी की वजह से निबटारा नहीं हो पाता। लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भारतीय न्याय प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती है। लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ "न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है" कहावत को चरितार्थ करती हैं। अदालतों में मामलों की बड़ी संख्या अदालती दक्षता में बाधा डालती है और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि करती है, जिससे त्वरित न्याय लगभग असंभव हो जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय में 82, 000 से अधिक और उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक मामले लंबित होने के कारण, निर्णयों में देरी आम बात है। मुकदमेबाजी का वित्तीय बोझ आर्थिक विकास को भी बाधित करता है, क्योंकि यह संसाधनों को ख़त्म करता है और व्यक्तियों और व्यवसायों को कानूनी कार्यवाही करने से हतोत्साहित करता है। भारत में न्यायिक देरी की अनुमानित लागत दो मिलियन डॉलर से अधिक है। न्याय प्रणाली पर लंबित मामलों का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। लंबे समय तक चलने वाले मामले कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को डिगा सकते हैं। देरी का यह चक्र समस्या को और बढ़ाता है।

न्यायिक देरी में योगदान देने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक जनसंख्या के लिए न्यायाधीशों का अपर्याप्त अनुपात है। भारत में, विकसित देशों की तुलना में कानूनी प्रणाली बहुत धीमी गति से काम करती है, जहाँ हर दस लाख निवासियों के लिए केवल 21 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। सरकार सबसे बड़ी वादी है, जो सभी लंबित मामलों में से लगभग आधे मामलों के लिए ज़िम्मेदार है, जिनमें से कई छोटे मुद्दों पर अपील में बंधे हैं। सीमित कोर्ट रूम स्पेस और पुरानी केस मैनेजमेंट प्रथाओं जैसी चुनौतियों से लंबी अदालती कार्यवाही और भी जटिल हो जाती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने 15 वर्षों में 200, 000 से अधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, जो वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों की प्रभावशीलता को उजागर करता है। दुर्भाग्य से, वकील और वादी दोनों अक्सर स्थगन का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण मामले सालों या दशकों तक टल जाते हैं। मैन्युअल दस्तावेज़ीकरण और पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भरता मामलों के समय पर समाधान में बाधा डालती है, जिससे अनावश्यक नौकरशाही बाधाएँ पैदा होती हैं।

लंबित मामलों के बैकलॉग को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि कार्यवाही निरंतर हो। इसमें बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए न्यायालय स्टाफिंग और बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है। न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और पर्याप्त सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करने से प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। मामलों को अधिक तेज़ी से ट्रैक करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी केस प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना भी महत्त्वपूर्ण है। उचित रूप से प्रबंधित मामलों के समय पर समाधान तक पहुँचने की अधिक संभावना होती है। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कानूनों की नियमित समीक्षा और संशोधन अनिश्चितता को कम करने और कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए आवश्यक है।

वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 स्थगन पर सख्त नियम लागू करता है। मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता को अनिवार्य करके वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने से अदालतों पर बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। मध्यस्थता अधिनियम (2023) वाणिज्यिक और नागरिक विवादों में मध्यस्थता को अनिवार्य बनाकर इसका समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अदालती लंबित मामलों को कम करना है। एक मज़बूत लोकतंत्र न्याय के त्वरित और प्रभावी वितरण पर निर्भर करता है। न्यायिक देरी से निपटने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, मौजूदा रिक्तियों को भरना, ऐआई-संचालित केस प्रबंधन को अपनाना और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना आवश्यक है। न्यायिक जवाबदेही को दूरदर्शी नीति ढांचे के साथ जोड़कर, भारत की न्याय प्रणाली अधिक निष्पक्ष, सुलभ और समय पर बन सकती है।

भारतीय अदालतों में लंबित मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें तकनीकी प्रगति के साथ-साथ प्रशासनिक, कानूनी और बुनियादी ढाँचे में सुधार शामिल हो। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।

लेखिका - -प्रियंका सौरभ

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

देश में इस समय परिसीमन के मुद्दे पर सियासत में भूचाल आया हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पांच मार्च को इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक आहूत की है। उन्हें आशंका है कि परिसीमन के बाद तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कम हो सकती है। स्टालिन का समर्थन दक्षिणी राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों ने भी किया है। अभी यह तय नहीं है कि परिसीमन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। यह माना जा रहा है कि 2025-26 में होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन हो सकता है। इस प्रक्रिया के 2028 तक पूरी होने की संभावना है। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसलिए स्टालिन का हल्ला मचाना कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा। पहले भी देश में परिसीमन हुए हैं।

वैसे भी उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक सीटें जोड़ते हुए वर्तमान सीट अनुपात को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के समान एक मॉडल प्रगतिशील राज्यों को नुकसान पहुंचाए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीटों का पुनर्वितरण करते समय, हमें आर्थिक योगदान, विकास मीट्रिक और शासन प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने वाले राज्यों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अच्छे शासन को पुरस्कृत करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और तेजी से बढ़ते राज्यों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। संसद के भीतर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के हितों की वकालत करने में मदद मिल सकती है।

माना जा रहा है कि 2031 की जनगणना के बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण हितधारकों के साथ चर्चा और एक सहज संक्रमण की अनुमति देगा। किसी भी परिसीमन से पहले, एक राष्ट्रीय आयोग को संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाने चाहिए। राज्य सरकारों के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से परिसीमन वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सीट पुनर्वितरण को अंतिम रूप देने से पहले अंतर-राज्य परिषद के साथ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए। एक सुनियोजित परिसीमन प्रक्रिया जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संघवाद की अखंडता से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय असमानताओं से बचने के लिए दोहरे प्रतिनिधित्व मॉडल भी अपनाए जा सकते हैं।

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने से नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का आकार छोटा होगा तो शासन में सुधार होगा। बिहार का प्रतिनिधित्व अभी भी 1971 के आंकड़ों पर आधारित है। बावजूद इसके कि इसकी जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को संशोधित करने से लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और चुनावी प्रतिनिधित्व में जनसंख्या असमानताओं को रोका जा सकेगा। झारखंड, जिसे 2000 में बिहार से अलग कर दिया गया था, अभी भी पुरानी निर्वाचन संरचना का पालन कर रहा है, जो राजनीतिक स्पष्टता को कम करता है। अधिक आबादी वाले राज्यों से सांसदों की संख्या में वृद्धि विकास संबंधी असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नीतिगत हस्तक्षेप अविकसित क्षेत्रों की ओर लक्षित हों। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए अधिक संख्या में सांसदों से बेहतर बुनियादी ढांचा नियोजन और निवेश का बेहतर आवंटन हो सकता है।

प्रगतिशील राज्यों की घटती भूमिका संघवाद और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचाती है। प्रभावी शासन वाले दक्षिणी राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे ठोस नीति प्रबंधन के लिए प्रेरणा कम हो सकती है। केरल की उच्च साक्षरता दर से प्रेरित विकास पर्याप्त सीट आवंटन में तब्दील नहीं हो सकता है, जिससे अन्य राज्य समान रणनीति अपनाने से हतोत्साहित हो सकते हैं। अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीकृत नीति निर्माण की ओर रुझान को जन्म दे सकता है, जो क्षेत्रीय शासन स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर सकता है। कृषि राज्यों के पक्ष में विधायी समायोजन औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों की उपेक्षा कर सकते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बाधित हो सकता है।

तमिलनाडु और महाराष्ट्र कम प्रतिनिधित्व के कारण अपने राजकोषीय हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व में वृद्धि उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन को बढ़ा सकती है।इससे क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है। तमिलनाडु में राजनीतिक दल परिसीमन के खिलाफ हैं।

आम आदमी जानना चाहता है कि परिसीमन क्या होता है? इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कैसे घट और बढ़ जाती है? तो पहली बात यह कि देश में हर जनगणना के बाद परिसीमन होता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है।वैसे ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर जनगणना के बाद परिसीमन हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या में बदलाव के अनुसार सभी नागरिकों के समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना होता है। देश की आजादी के बाद हर 10 साल में जनगणना कराई जाती रही है। हालांकि, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है।

संविधान के 81(2) में जिक्र है कि किसी राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के संसद सदस्यों की संख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए। इस हिसाब से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सांसदों की संख्या ज्यादा है और कम जनसंख्या वाले राज्यों में कम सांसद हैं। संभवतः दक्षिणी राज्यों को इसी बात का डर है। कई दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या तेजी से घटी है। ऐसे में अगर परिसीमन होता है तो इन राज्यों की लोकसभा सीटों में भी आबादी के अनुसार बदलाव हो सकता है। देश में अब तक चार बार 1952, 1963, 1973 और 2022 में परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहली बार 1952 में परिसीमन प्रक्रिया के समय देश में 489 लोकसभा सीटें थीं। इसके बाद 1963 में परिसीमन हुआ तो लोकसभा सीटों की संख्या 522 हो गई। 1973 में परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 543 हो गई। 1967 में इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन पर 25 साल के लिए रोक लगा दी थी। इसके बाद 2001 में जनगणना हुई और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। मगर तत्कालीन केंद्र सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के तहत इस पर एक बार फिर 25 साल की रोक लगा दी थी। इस संविधान संशोधन के अनुसार, देश में लोकसभा सीटों की संख्या 2026 के बाद ही बढ़ाई जा सकती है।

लेखक - डॉ. सत्यवान सौरभ

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने केन्द्र पर हिन्दी थोपने का आरोप दोहराया है। इस बयान से राष्ट्रभाषा प्रेमी आहत हैं। हिन्दी हमारा जीवनरस है। प्राण और आत्म भी। मां के गर्भ से संसार में आए तो रोये हिन्दी में। सोए हिन्दी के आंचल में। जागे तो हिन्दी सुने। उठे, बैठे, चले, लुढ़के, गिरे, रोए हिन्दी में। मां ने उठाया और मनाया भी हिन्दी में। गुस्साए और रूठे भी हिन्दी में। बालक से तरुण हुए, गांव, क्षेत्र, नगर जाना हिन्दी में। प्रीति, रीति, नीति हिन्दी की। हमारी प्रकृति हिन्दी है। स्वाभाविक ही हमारी संस्कृति भी हिन्दी में ही खिलती है। उल्लास और उत्साह का रस हिन्दी है। हम हिन्दी में सोचते हैं, हिन्दी में प्रकट होते हैं। हिन्दी हमारी मां है।

अंग्रेजी हमारे परिवार की भाषा नहीं है। हमें बताया जाता है कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। हम यह उपदेश मान भी लेते लेकिन क्या करें? एशिया महाद्वीप के 48 देशों में से भारत छोड़ किसी भी देश की मुख्य भाषा अंग्रेजी नहीं है। अजरबैजान की भाषा अजेरी, अर्मेनिया की अर्मेनियन, इजराइल की हिब्रू, ईरान की फारसी, उज्बेकिस्तान की उज्बेक, ओमान, सऊदी अरब, सीरिया, ईराक, जार्डन, यमन, बहरीन, कतर व कुवैत की भाषा अरबी है। चीन, ताईवान, सिंगापुर की मंदारिन, इण्डोनेशिया की डच, दोनों कोरिया की कोरियायी, श्रीलंका की सिंहली व तमिल, कम्बोडिया की खमेर, अफगानिस्तान की पश्तो, पाकिस्तान की उर्दू और तुर्किए की तुर्की है।

यूरोप को अंग्रेजी भाषी क्षेत्र माना जाता है लेकिन यूरोप के 43 देशों में से 40 की भाषा अंग्रेजी नहीं है। यहां डेनमार्क की डेनिस, चेक गणराज्य की चेक, रूस की रूसी, स्वीडन की स्वीडिस, जर्मनी की जर्मन, स्विटजरलैण्ड व पोलैण्ड की पोलिस, इटली की इटैलियन, ग्रीस की ग्रीक, बुल्गारिया की बल्गेरियन, मोल्दोवा की रोमानियन, यूक्रेन की यूक्रेनियन, फ्रांस की फ्रेंच, स्पेन की स्पेनिस है। सिर्फ ब्रिटेन की ही भाषा अंग्रेजी है। आयरलैण्ड की आयरिश व अंग्रेजी है। अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में भी अंग्रेजी मूल भाषा नहीं है। बावजूद इसके अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा क्यों है?

लार्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में कहा था “उच्चतर जीवन मूल्य और क्षमताओं को देखते हुए भारतीयों पर तब तक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जब तक वहां की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परम्परा की सशक्त रीढ़ नहीं तोड़ी जाती। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति, संस्कृति को विस्थापित करें कि भारतवासी अंग्रेजी को श्रेष्ठ समझते हुए स्वसंस्कृति और स्वाभिमान खोकर हमारी इच्छानुरूप शासित हो जाएं।” महात्मा गांधी ने आहत मन कहा था, “पृथ्वी पर हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जहां मां-बाप बच्चों को मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी पढ़ाना-लिखाना पसंद करेंगे।”

भारत की संविधान सभा में राजभाषा पर तीन दिन बहस हुई। एनजी आयंगर ने सभा (12.9.1949) में हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, “हम अंग्रेजी को एकदम नहीं छोड़ सकते। यद्यपि सरकारी प्रयोजनों के लिए हमने हिन्दी को अभिज्ञात किया फिर भी हमें यह मानना चाहिए कि आज वह सम्मुनत भाषा नहीं है।”

डाॅ. धुलेकर ने बहस (13.9.1949) में कहा, “अंग्रेजी वीरों की भाषा नहीं है। वह वैज्ञानिकों की भी भाषा नहीं है। विज्ञान का एक शब्द भी अंग्रेजी भाषा का नहीं कहा जा सकता और न अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त अंक उस भाषा के अंक हैं। आप कहते हैं अगले 15 वर्षो तक अंग्रेजी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में रहने दिया जाये। स्वराज्य के पश्चात भी हमारे स्कूल, विश्वविद्यालय तथा वैज्ञानिक अंग्रेजी में ही काम करते रहेंगे तो यह सुनकर मैं कांप उठता हूं।”

सेठ गोविंददास ने कहा “हमने सेक्युलर स्टेट मान लिया है। मगर इसका यह अर्थ कभी नहीं समझा कि सेक्युलर स्टेट मानना अनेक संस्कृतियां मानना हैं। यह एक प्राचीन देश है और इसका पुराना इतिहास है। इस देश में हजारों वर्षों से एक ही संस्कृति चली आई है। इस परम्परा को रखने के लिए और इस बात का खण्डन करने के लिए कि हमारी दो संस्कृतियां हैं, हम एक भाषा और एक लिपि रखना चाहते हैं।”

सभा की बहस रोमांचकारी है। पं. नेहरू ने कहा, “हमने अंग्रेजी इस कारण स्वीकार की, कि वह विजेता की भाषा थी, अंग्रेजी कितनी ही अच्छी हो किन्तु इसे हम सहन नहीं कर सकते।” पं. नेहरू अंग्रेजी सहन करने को तैयार नहीं थे।

राजभाषा प्राविधान के प्रस्तावक हिन्दी को कमतर बता रहे थे। सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को राजभाषा बनाया। 15 वर्ष तक अंग्रेजी में राजकाज चलाने का ‘परन्तुक’ जोड़ा। संविधान के अनु0 343 (1) में हिन्दी राजभाषा बनी, किन्तु अनु0 343 (2) में अंग्रेजी जारी रखने का प्राविधान हुआ। हिन्दी के लिए आयोग/समिति बनाने की व्यवस्था हुई। हिन्दी के विकास की जिम्मेदारी (अनु0 351) केन्द्र पर डाली गयी। मूल प्रश्न यह है कि क्या अंग्रेजी ज्यादा ज्ञानबोधक है? अमेरिकी भाषा विज्ञानी ब्लूम फील्ड ने अंग्रेजी की बाबत (लैंगुएज, पृष्ठ 52) लिखा “यार्कशायर (इंग्लैंड) के व्यक्ति की अंग्रेजी को अमेरिकी नहीं समझ पाते।” तो फिर अंग्रेजी विश्व भाषा क्यों है?

प्रख्यात भाषाविद् चिंतक डाॅ. रामबिलास शर्मा ने ‘भाषा और समाज’ (पृष्ठ 401) में लिखा “अंग्रेजी के भारतीय प्रोफेसरों को हॉलीवुड की फिल्म दिखाइए, पूछिए, वे कितना समझे? इसके विपरीत हिन्दी की सुबोधता को हर किसी ने माना है। हिन्दी अपनी बोलियों के क्षेत्र में तो समझी ही जाती है गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में भी उसे समझने वाले करोड़ों है। यूरोप में जर्मन और फ्रांसीसी अंग्रेजी से ज्यादा सहायक है। जर्मनी और अस्ट्रिया की भाषा जर्मन है। स्विट्जरलैण्ड के 70 फीसदी लोगों की मातृभाषा भी जर्मन है। चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, युगोस्लाविया और पोलैण्ड के लोग जर्मन समझते हैं।” हिन्दी भाषी बढ़े हैं। हिन्दी वाले ज्यादा हैं बावजूद इसके वह अपने ही देश में परिपूर्ण राष्ट्रभाषा भी नहीं है।

भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। ब्रिटिश व्यापार और सत्ता के साथ अंग्रेजी लाये थे। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पूंजी के साथ भाषा लाती है। भाषा के साथ संस्कृति आती है। अमेरिकी भाषा विज्ञानी नोमचोम्सकी ने कहा था, “करोड़ों डॉलर के जनसंपर्क उद्योग के जरिए बताया जाता है कि जिन चीजों की जरूरत उन्हें नहीं है, वे विश्वास करें कि उनकी जरूरत उन्हें ही है।”

भाषा का विकास सामाजिक विकास से जुड़कर होता है। सामाजिक विकास में संस्कृति और आर्थिक उत्पादन के कारक प्रभाव डालते हैं। भारत की नई पीढ़ी मूल स्रोत भाषा और संस्कृति से कट रही है। भारत में हिन्दी जानने वालों की संख्या सौ करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, इराक, बांग्लादेश, इजरायल, ओमान, इक्वाडोर, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ग्वाटेमाला, म्यांमार, यमन, त्रिनिडाड, सऊदी अरब, पेरू, रूस, कतर आदि देशों में लाखों हिन्दी भाषी हैं। सबसे बड़ी प्रसार संख्या वाले अखबार हिन्दी के हैं। हिन्दी फिल्मों/सीरियलों का व्यापार करोड़ों में है। हिन्दी में लिखे गए इतिहास, संस्कृति व दर्शन ग्रंथ विश्व की किसी भी भाषा से उत्कृष्ट हैं। लेकिन हिन्दी राजभाषा के असली सिंहासन से दूर है। हिन्दी पंख फैलाकर उड़ी है। अपनी सरलता और लोक आच्छादन की क्षमता के कारण। हिन्दी की स्वीकार्यता में सभी भारतीय भाषाओं का विकास भी जुड़ा हुआ है। स्टालिन पुनर्विचार करें। तमिल और हिन्दी साथ-साथ चलें। राष्ट्र भाषा को वास्तविक सम्मान मिलना ही चाहिए।

लेखक - हृदयनारायण दीक्षित

कई सौ वर्ष पुरानी बात है कि गुजरात में एक बार अकाल पड़ गया | अन्न के बिना मनुष्य और तृण के बिना पशु तड़फ रहे थे | वर्षा ऋतु व्यतीत हो रही थी , परन्तु आकाश में कही बादल का नामोनिशान नही था | तत्कालीन नरेश ने यज्ञ कराये साधु महात्माओ के सम्मुख नत मस्तक हुए परन्तु कोई लाभ नही हुआ | एक दिन किसी ने नरेश से कह दिया- “आपके शहर में अमुक व्यापारी चाहे तो वर्षा हो सकती है |” उसने एक व्यापारी का नाम बताया |

राजा उस व्यापारी के यहाँ स्वयं गये | व्यापारी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोडकर प्रार्थना की –“ अन्नदाता ! मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ | मेरे कहने से कहाँ वर्षा हो सकती हैं ?”

परन्तु नरेश को जिसने सम्मति दी थी , उसकी बात पर उन्हें पूरा विश्वास था | वे हठ करके बैठ गये और बोले –“ आपको दीन प्रजा के ऊपर और मूक पशुओं पर दया करनी ही पड़ेगी | जब तक वर्षा नही होती मैं आपके द्वार पर बैठा ही रहूगा | “

व्यापारी ने देखा कि उसका इस प्रकार छुटकारा नही हो सकता | उसने अपनी तराजू उठाई और बाहर आकर बोला –“ देवता और लोकपाल साक्षी हैं , यदि इस तराजू में मैंने कभी कम अथवा अधिक न तौला हो , यदि यह तराजू सत्य और ईमान का सौदा ही तौलता रहा तो देवराज इंद्र वर्षा करें |”

सबसे बड़ी सिध्दि तो है ईमानदारी | व्यापारी का वाक्य पूरा होते ही , न होते हुए भी आसमान पर बादल छाने लगे और आंधी की गड़गड़ाहट भी दूर से सुनाई देने लगी | कुछ क्षणों में आकाश मेघों से ढक गया और फिर उस प्रदेश में वर्षा की झड़ी लगने लगी |

प्रजा आश्वस्त हुई ,राजा व्यापारी को धन्यवाद देकर अपनेप्रासाद में चले गये |

उन्नीसवीं सदी में धार्मिक क्षेत्र में श्री रामकृष्ण परमहंस का स्थान सर्वोपरि था। वे एक रहस्यमय और महान योगी थे, जिन्होंने सरल शब्दों में अध्यात्म की गहरी बातें सामान्य जनों तक पहुंचाई। जब हिन्दू धर्म संकट से गुजर रहा था, तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने उसे नयी दिशा दी और उसमें नयी उम्मीद जगाई। कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्होंने सभी धर्मों को एक मानते हुए उनके एकता पर बल दिया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम है, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर के दर्शन संभव हैं। इसके लिए उन्होंने कठोर साधना की और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्म सत्य हैं और उनमें कोई भेद नहीं है; वे ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग मात्र हैं।

श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी, 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में एक गरीब और धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने उनके महान भविष्य की भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर उनकी माता चन्द्रा देवी और पिता खुदिराम अत्यंत प्रसन्न हुए। बचपन में उन्हें गदाधर नाम से पुकारा जाता था। महज पांच साल की उम्र में वे अद्भुत प्रतिभा और स्मरणशक्ति के धनी थे। वे रामायण, महाभारत, देवी-देवताओं की स्तुतियां और अपने पूर्वजों के नाम आसानी से कंठस्थ कर लेते थे। 1843 में उनके पिता का निधन हुआ, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई रामकुमार पर आ पड़ी।

रामकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार होने पर एक अद्भुत घटना घटी। एक लुहारिन, जिसने रामकृष्ण की जन्म से ही सेवा की थी, उनसे प्रार्थना की थी कि वे अपनी पहली भिक्षा उसके पास से प्राप्त करें। रामकृष्ण ने वचन दिया था, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, परिवार के विरोध के बावजूद, उन्होंने प्रथा के खिलाफ जाकर अपना वचन पूरा किया। यह घटना उनकी आध्यात्मिक दूरदर्शिता और सत्य के प्रति प्रेम को दर्शाती है।

रामकृष्ण के बड़े भाई उन्हें कलकत्ता ले आए और दक्षिणेश्वर में रखा। यहां का शांतिपूर्ण वातावरण उनके साधना के लिए अनुकूल था। 1858 में उनका विवाह पांच साल की शारदा देवी से हुआ। जब शारदा देवी ने 18 साल की उम्र में प्रवेश किया, तब रामकृष्ण ने उन्हें षोड़शी देवी के रूप में पूजा।

रामकृष्ण के जीवन में कई गुरु आए, लेकिन दो प्रमुख गुरुओं का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक थीं भैरवी, जिन्होंने उन्हें कापालिक तंत्र की साधना करायी, और दूसरे थे श्री तोतापुरी, जो एक सिद्ध तांत्रिक और हठ योगी थे। उन्होंने रामकृष्ण को निराकार परमशिव के ध्यान में संलग्न करने के लिए एक गहरी साधना करायी, जिसके परिणामस्वरूप रामकृष्ण ने अपनी पहली समाधि प्राप्त की।

रामकृष्ण का जीवन अत्यंत सरल था, और उनकी शख्सियत में निश्चलता, भोलेपन और त्याग था। जब कोई भी उनके पास जाता, तो वे उनके गहन दार्शनिक सवालों का उत्तर सरल और प्रभावशाली ढंग से देते थे, जिससे हर कोई उनका मुरीद हो जाता। इस कारण दुनियाभर के विद्वान और बड़े लोग जब उनसे मिलते, तो अपनी सारी विद्वता को भूलकर उन्हें अपना गुरु मान लेते थे।

रामकृष्ण के प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द, दुर्गाचरण नाग, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी अद्यतानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी प्रेमानंद और स्वामी योगानंद थे। 15 अगस्त 1886 को उन्होंने इस लोक को अलविदा लिया, और उनके जाने से उनके भक्तों और अनुयायियों के दिलों में एक गहरा दुख छा गया।

रामकृष्ण परमहंस एक महान योगी, साधक और विचारक थे, जिन्होंने जीवन भर अध्यात्म और साधना की ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने समाज में मानवता, समानता और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि धर्म किसी एक पंथ या स्थान का बंधक नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक है। उनके विचारों ने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया और जातिवाद व धार्मिक पक्षपात को नकारा। उनके विचारों को फैलाने के लिए उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने 1 मई 1897 को बेलुड़ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है, विशेष रूप से गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए।

.gif)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.gif)

.gif)