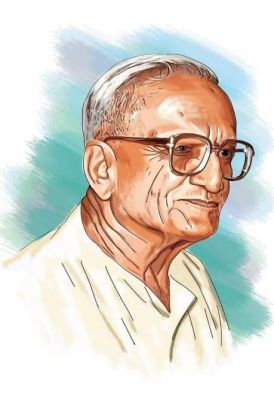

आधुनिक हिन्दी साहित्य के पितामह और उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से न सिर्फ दासता के विरुद्ध आवाज उठाई बल्कि लेखकों के उत्पीड़न के विरुद्ध भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने उपन्यासों और कहानियों के अलावा नाटक, समीक्षा, लेख, संस्मरण इत्यादि कई विधाओं में साहित्य सृजन किया। प्रेमचंद ऐसे कहानीकार और साहित्यकार हैं, जिन्हें आज भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। उन्हें 'आम आदमी का साहित्यकार' भी कहा जाता है। चूंकि उनकी लगभग सभी कहानियां आम जीवन और उसके सरोकारों से ही जुड़ी होती थी, इसीलिए उनके सबसे ज्यादा पाठक आम लोग रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने सम्पूर्ण साहित्य लेखन में गरीब आदमी की पीड़ा को न केवल समझा बल्कि अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिये उसका निदान बताने का प्रयास भी किया। उन्होंने अपनी लगभग सभी रचनाओं में आम आदमी की भावनाओं, उनकी परिस्थितियों, समस्याओं तथा संवेदनाओं का मार्मिक शब्दांकन किया। आज भी हिन्दी भाषी दिग्गज लेखकों और साहित्यकारों का यही मानना है कि मुंशी प्रेमचंद जैसा कलमकार हिन्दी साहित्य में न आज तक कोई हुआ है और न होगा। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को सदैव रूढ़िवादी परम्पराओं और कुरीतियों से निकालने का प्रयास किया। उन्हें 'हिन्दी साहित्य का माइल स्टोन' भी कहा जाता है।

कम ही लोग यह जानते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद हिन्दी लेखन के लिए इतने विख्यात रहे हैं, उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू से की थी। अपना पहला साहित्यिक कार्य उन्होंने गोरखपुर से उर्दू में शुरू किया और 1909 में कानपुर के 'जमाना प्रेस' से उर्दू में ही उनका पहला कहानी संग्रह 'सोज ए वतन' प्रकाशित हुआ था, जिसकी सभी प्रतियां ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थीं। उस समय वे उर्दू में 'नबावराय' के नाम से लिखते थे। उनका लिखा कहानी संग्रह जब्त करने के बाद 'जमाना' के सम्पादक मुंशी दयानारायण ने उन्हें परामर्श दिया कि भविष्य में अंग्रेज सरकार की नाराजगी से बचने के लिए नवाब राय के बजाय वे नए उपनाम 'प्रेमचंद' के नाम से लिखना शुरू करें। इस प्रकार वे नवाब राय से प्रेमचंद बन गए।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही गांव के डाक मुंशी अजायबलाल के घर 31 जुलाई 1880 को जन्मे धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ मुंशी प्रेमचंद की आज (सोमवार) हम 143वीं जयंती मना रहे हैं। प्रेमचंद वकील बनना चाहते थे लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उनका वह सपना पूरा नहीं हो सका। मुंशी प्रेमचंद विधवा विवाह के पक्षधर थे और इसी कारण उन्होंने पहली पत्नी के निधन के बाद समाज के विरुद्ध जाकर वर्ष 1905 में 25 साल की आयु में शिवरानी नामक एक बाल विधवा से विवाह किया, जिसके बाद उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थितियों में बदलाव आया। वैसे तो उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में लेखन कार्य शुरू कर दिया था लेकिन उनके लेखन में परिपक्वता शिवरानी से विवाह के बाद ही आई थी, जिससे उनके लेखन की मांग बढ़ने लगी। उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी ने ही बाद में उनकी जीवनी लिखी थी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में प्रेमचंद जलोदर नामक बीमारी से ग्रसित हो गए थे और 8 अक्तूबर 1936 को दुनिया से अलविदा हो गए।

मुंशी प्रेमचंद एक दिन बालेमियां मैदान में महात्मा गांधी का भाषण सुनने गए और उनके विचारों से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद पूरी तरह से स्वतंत्र लेखन में जुट गए। अपने जीवनकाल में मुंशी प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और हजारों की संख्या में लेखों व संस्मरणों की रचना की। उनके चर्चित उपन्यासों में बाजार-ए-हुस्न (उर्दू), गोदान, कर्मभूमि, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, मनोरमा, निर्मला, प्रतिज्ञा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, वरदान, प्रेमा इत्यादि और कहानियों में पूस की रात, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, कफन, मंत्र, नशा, शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम, बड़े भाईसाहब, बड़े घर की बेटी, उधार की घड़ी, जुर्माना इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहीं। अपना अंतिम कालजयी उपन्यास 'गोदान' उन्होंने वर्ष 1936 में लिखा, जो बेहद चर्चित रहा और आज भी आधुनिक क्लासिक माना जाता है। प्रेमचंद की कुछ कहानियों पर उनके निधन के बाद फिल्में भी बनीं। 1980 में उनके उपन्यास 'निर्मला' पर एक टीवी धारावाहिक भी बना, जो काफी लोकप्रिय हुआ। 1938 में उनके एक उपन्यास 'सेवासदन' पर फिल्म बनी। 1963 में 'गोदान' और 1966 में 'गबन' उपन्यास पर फिल्म बनी। 1977 में उनकी कहानी 'कफन' पर फिल्मकार मृणाल सेन द्वारा 'ओका ऊरी कथा' नामक तेलुगु फिल्म बनाई गई, जिसे सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उनकी दो कहानियों 1977 में 'शतरंज के खिलाड़ी' और 1981 में 'सद्गति' पर फिल्मकार सत्यजीत राय ने फिल्म बनाईं। यह दोनों फिल्में सार्थक सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर हैं। (लेखक, योगेश कुमार गोयल)

.jpg)

.jpg)