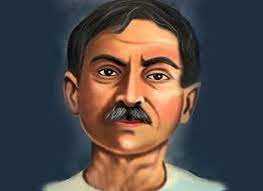

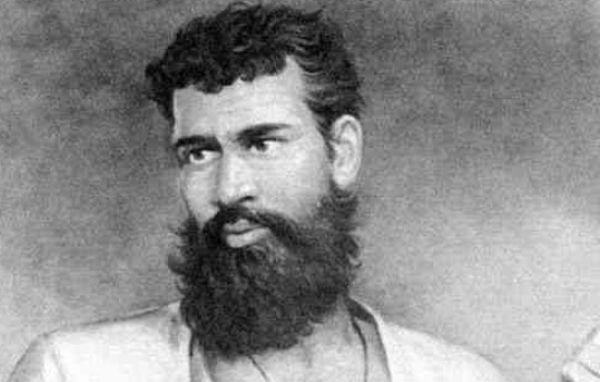

प्रेमचंद हिन्दी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग डेढ़ दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि तीन सौ से अधिक कहानियाँ लिखीं। उनमें से अधिकांश हिन्दी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुईं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिन्दी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चाँद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिन्दी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा जो बाद में घाटे में रहा और बन्द करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग तीन वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबन्ध, साहित्य का उद्देश्य अन्तिम व्याख्यान, कफन अन्तिम कहानी, गोदान अन्तिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अन्तिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है।

१९०६ से १०३६ के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन तीस वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाजसुधार आन्दोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आन्दोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छूआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री-पुरुष समानता, आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिन्दी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में १९१८ से १९३६ तक के कालखण्ड को 'प्रेमचंद युग' या 'प्रेमचन्द युग' कहा जाता है।

सन 1931 का नवंबर महीना था। शाम छह बजे पटना जंक्शन पर पश्चिम से आने वाली एक्सप्रेस लगी। केशरी किशोर शरण और उनके दोस्त एक ऐसे यात्री को तलाशने लगे, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन लोगों ने उस यात्री की एक तस्वीर हिंदी भाषा और साहित्य के पहले संस्करण में देखी थी- चौड़ा मुंह, उभरा ललाट, बड़ी और घनी मूछें। जी हां, पटना जंक्शन पर ये लोग कथा सम्राट प्रेमचंद का रास्ता देख रहे थे। प्रेमचंद को पटना हिंदी साहित्य परिषद की सभा में बतौर मुख्य अतिथि आना था।

उस एक्सप्रेस की सारी सवारियां चली गईं, मगर केशरी किशोर को प्रेमचंद नहीं दिखे। फिर दूसरी गाड़ी आई। दोस्तों के साथ केशरी किशोर ने पूरी गाड़ी छान मारी, प्रेमचंद नहीं दिखे। इसी बीच प्रेमचंद के हुलिए वाले एक सज्जन पटरी पार करते दिखे। दौड़कर सब उनके पास पहुंचे। मगर वह भी प्रेमचंद नहीं थे। हारकर सब वापस घर लौट आए। सबने सोचा कि अब तो बड़ी बेइज्जती होगी, सभा का काफी प्रचार-प्रसार भी हो चुका है। केशरी किशोर ने एक बार फिर से हिम्मत बांधी। अगले दिन सुबह छह बजे वह फिर पटना जंक्शन पर पहुंच गए।

इस बार सुबह छह बजे पश्चिम से जो एक्सप्रेस आनी थी, वही आखिरी आसरा थी। एक्सप्रेस तो आई, मगर प्रेमचंद उसमें भी नहीं थे। केशरी किशोर थके कदमों से मुसाफिरखाने की ओर बढ़े तो वहां प्रेमचंद की शक्ल के एक और सज्जन दिखे। डरते-डरते उन्होंने पूछा, ‘क्या आप प्रेमचंद हैं?’ पता चला, वही प्रेमचंद थे। केशरी किशोर ने उनसे माफी मांगी। प्रेमचंद ने बताया कि वह तो उसी रात आ गए थे, पर किसी ने पहचाना ही नहीं। केशरी किशोर बोले, ‘हम तो स्टेशन पर ही थे।’ प्रेमचंद बोले, ‘तो फिर आवाज क्यों नहीं लगाई? पहचानते नहीं थे, तो प्रेमचंद कहकर आवाज तो लगाते। मेरा नाम पुकारने से क्या मेरी इज्जत कम हो जाती?’

भड़क गया इंस्पेक्टर

उन दिनों मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डेप्युटी इंस्पेक्टर थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आया। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया। दूसरे दिन वह स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद कुर्सी से उठकर उसको सलाम करेंगे। लेकिन प्रेमचंद कुर्सी से हिले तक नहीं। यह बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी। उसने अपने अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है तो तुम सलाम तक नहीं करते हो। यह बात दिखाती है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने जवाब दिया, ‘जब मैं स्कूल में रहता हूं, तब तक ही नौकर रहता हूं। बाद में मैं अभी अपने घर का बादशाह बन जाता हूं।

.jpg)

.jpg)