‘तुलसी’ साथी विपति के, विद्या, विनय, विवेक।

साहस, सुकृत, सुसत्य-व्रत, राम-भरोसो एक॥

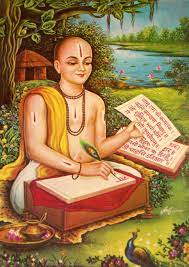

गोस्वामी तुलसीदासजी भौतिक-सामाजिक विश्व तथा आध्यात्मिक जीवन, दोनों को जोड़ते हैं। वस्तुतः उनके यहां आध्यात्मिक और भौतिक की स्वतंत्र या निरपेक्ष सत्ता ही नहीं हैं। उनकी राम कथा में देवता, ईश्वर, मनुष्य, वानर, पक्षी, राक्षस सभी भाग लेते हैं। ये सभी पात्र परस्पर गुंथे हुए हैं और राम कथा यह बताती है कि पूरी सृष्टि को साथ में लेकर कैसे चला जाए और उन सबके बीच कैसे सार्थक संवाद स्थापित हो। कथा भी ऐसी है कि सतत जिज्ञासा बनी रहती है कि अभी जो हुआ है उसके बाद आगे क्या घटित होगा? अभी संध्या को तय हो रहा था कि सुबह राम का राजतिलक होगा और अकस्मात् एक घटना घटित होती है जो पूरी कथा की दिशा ही बदल देती है। फिर निर्णय होता है कि राज्याभिषेक की जगह राम का वनवास होगा और वे चौदह वर्षों के लिए वन जाएंगे। ऐसे ही अनेक स्थलों पर निर्णायक परिवर्तनों को इस रामायणी कथा में पिरोया गया है। इन प्रसंगों का प्रयोजन मूलतः इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि परिवर्तनशील संसार में कैसे जिया जाए ? बदलती हुई परिस्थितियों में कैसे जिया जाए? उथल-पुथल के बीच समरसता या साम्य की स्थिति कैसे लाई जाए? रामायण में परिवर्तन का एक सुंदर रूपक गढा गया है। शिव-पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। राम-जन्म शिशिर है। राम-सीता का विवाह वसंत है। वन-गमन ग्रीष्म ऋतु है। राक्षसों से युद्ध वर्षा ऋतु है, और राम-सीता की अयोध्या वापसी शीत ऋतु है। प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, वह ऋतु में, स्वभाव में, जीवन की घटनाओं में समानांतर रूप से अभिव्यक्त है । अत: जीवन में जो उतार-चढ़ाव है उनको अविचल भाव से स्वीकार करना चाहिए।

रामचरितमानस में समाज के सभी जनों को याद करते हैं। वे नाना प्रकार के वातावरण बनाते हैं और यह दिखाते हैं कि इस व्यापक जीवन में सबकी अपनी-अपनी जगह है। लेकिन उन सबको समेटने वाली अंतर्धारा भक्ति की है। भक्ति की यह धारा सगुण और निर्गुण के भेदों को स्वीकारते हुए उनसे पार जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो अरूप है और जो सरूप या रूपवाला है दोनों मूलतः एक ही हैं । वे भगवान के नामस्मरण में दोनों को शामिल कर लेते हैं ।

गोस्वामी जी यह भी कहते हैं कि इस राम कथा का न आदि है न अंत, कथा के पहले भी कथा है और बाद में भी अर्थात् कथा में जो भी शुरुआत दिखती है उसके भी पहले भी कुछ है और यह कथा जहां सम्पन्न होती है उसके बाद भी शेष रहता है। यह कथा इस बात का भी द्योतन करती है कि यह सृष्टि और जीवन भी प्रवहमान है, जो कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त , कभी धीमी गति होती है कभी तीव्र गति होती है। गोस्वामी जी यह भी कहते हैं कि इस कथा में हमने अपना भी इसमें कुछ लगाया है और निगम, आगम, पुराणों आदि से भी लिया है। कथा में वर्णित बहुत सारी घटनाएं बताती हैं कि लोक का प्रवेश अधिक है।

तुलसीदास जी के राम हम सबके घर के सदस्य सरीखे हैं। उनके लिए कोई ‘पर’ या ‘इतर’ (दूसरा) नहीं है। सभी उनके निकट है और अपने हैं । राम जीवन की हर कठिनाई को झेलने वाले व्यक्ति हैं । मर्यादा पुरुषोत्तम हैं पर जीवन में शायद ही कोई ऐसा कष्ट होगा जो वे नहीं झेलते हैं। हर तरह से उनकी परीक्षा ली जाती है। वे जीवन में हमेशा कसौटी पर कसे जाते हैं। नित्य नई स्थितियों में ही उत्कृष्टता की ओर कदम आगे बढ़ते हैं । एक दुख खत्म भी नहीं होता है कि दूसरा आ जाता है। संघर्षमयता ही जीवन की परिभाषा बन गयी है। तुलसीदास जी कहते हैं : कहहिं बेद इतिहास पुराना। विधि प्रपंच गुन अवगुन साना ॥ यह जो प्रपंच वाला विश्व है वह गुण और अवगुण दोनों से मिलकर बना है। इसलिए जीवन संघर्षमय होता है। इस स्थिति में विवेक-बुद्धि का उपयोग करना होगा। तुलसीदास जी कहते हैं "जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार संत हंस गन गहहिं पर परिहरि बारि बिकार ॥" यह हमारा कर्तव्य बनाता है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, बोध प्राप्त करें और जो उचित है उसके अनुसार निर्णय कर सकें । मूल्य-बोध विवेक से जुड़ा हुआ है। जब तक विवेक स्थापित नहीं होगा, तब तक रामराज्य नहीं होगा।

राम कथा में जीवन के मुख्य आधार के रूप में मनुष्य की कर्म करने की क्षमता या कर्मशीलता प्रमुख है । यह कर्म भाग्य नहीं है, वह सक्रियता है।

जन्म मरण सब होता है, यह क्रम बना हुआ है रात और दिन की तरह, रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी । परंतु यह जगत करम के अधीन है: प्रसिद्ध कथन में व्यक्त है ; “करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा । जो कर्म हम आप करते है, जिस भूमिका का निर्वाह करते हैं, उसी पर निर्भर करेगा की क्या प्राप्त होता है।

मनुष्य की उपलब्धियां हैं वे भाग्य के अधीन नहीं है। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ तय है, सुनिश्चित है, ऐसा नहीं है; बहुत कुछ अनिश्चित है। इंडिटरमिनेसी है, अनियत है। कर्म में विश्वास करना ही प्रमुख है। यह सोच मनुष्य को पशु से अलग करती है। कहा जाता है कि भूख, प्यास, भय, निद्रा और मैथुन ये सारी चीजें तो पशु और मनुष्य दोनों में होती हैं । मनुष्य आखिर मनुष्य क्यों है ?उसमें क्या विशिष्टता है? गोसाई जी के शब्दों में-"हित अनहित पसु पच्छिउ जाना। मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ।। मनुष्य विचारवान प्राणी है, वह 'गुन ज्ञान निधाना' है और किस तरह का गुण ज्ञान है उसका? और वह रहस्य शायद यही है कि- बड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न बेहिं परलोक सँवारा ॥

मनुष्य का जन्म एक बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य का शरीर ‘साधन-धाम’ है। केवल शरीर को सुख पहुंचाने वाला चिंतन तो मनुष्य का नहीं पशु का चिंतन है। मोक्ष की प्राप्ति करना और धर्म का आचरण ही । आदमियत इसी में है कि उसमें धर्म के विवेक का उदय हो। धर्म जीवन को स्थापित करने वाला, चलाने वाला सिद्धांत है। जीवन के पक्ष में जो है वह धर्म है। धर्म की स्थापना करना, आचरण करना ही मनुष्य का कार्य है। जब हम ऐसा कार्य करेंगे जो जीवन के हित में हो, प्राणियों के हित में हो, सबके हित में हो, तब उसे धर्म का आचरण कहा जाएगा । इस बात को गांधी जी और विनोबा भावे ने विशेष महत्व दिया है। परोपकार का भाव ही मनुष्यता को अर्थवान बनाता है। श्रीराम छोटे से छोटे व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने के में लगे हुए हैं। उनका अवतरण दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। आपका ऐश्चर्य इसी में है कि आप दूसरों के दुख दूर करें, दूसरे का हित-साधन करें और दूसरों के लक्ष्य प्रप्ति में सहायक बनें। यही नहीं श्रीराम भिन्न-भिन्न प्रकार के रिश्तों को निभाने और निर्वाह करने में सतत लगे हुए हैं। राम के साथ जो रिश्ते हैं उनमें ही रिश्तों का एक प्रकार से उत्कर्ष घटित होता है। सभी नाते राम से ही है, राम जी की जो केन्द्रिकता है वह पूरे रामचरितमानस में दिखाई पड़ती है- पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें । सब मानिअहिं राम के नार्ते ।।

एक स्वस्थ जीवन की प्रवृत्ति किस प्रकार से स्थापित की जाए? यह आज के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। यह कैसे दूर हो सकती है इसकी संकल्पना रामराज्य में मिलती है। वह हमारे सामने समग्र मूल्यबोध का एक सामाजिक आकार हमारे सामने रखता है। जैसा कि यह प्रसिद्ध चौपाई कहती है: “दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहिं कहहि ब्यापा ।। सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ अर्थात् रामराज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप नहीं हैं। यही तो स्वस्ति भाव 'वेल बीइंग' है। जीवन की गुणवत्ता जिसको हम लोग कह रहे हैं. 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' जिसे कह रहे हैं वह स्थिति इससे प्रकट होती है। पर शर्त है कि यह होगा तब, जब 'सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती' ‘ पारस्परिक सद्भाव और सौमनस्य हो और अपने स्वधर्म का पालन किया जाए। रामराज्य तक पहुंचने के लिए आचरण में कुछ मूल्य स्थापित करने पड़ेंगे, स्वधर्म का पालन करना पड़ेगा। जो संविधान है, कानून है उसके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे आपको करना आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक रामराज्य की परिकल्पना संभव नहीं है। यह तभी संभव होगा, जब हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। बिना इसके न तो जीवन में, न तो समाज में, न संस्था में कोई सुधार हो सकता है। तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं और जीवन के लिए मार्ग तभी प्रशस्त हो सकेगा है जब स्वधर्म की स्थापना हो।

.jpg)

.jpg)