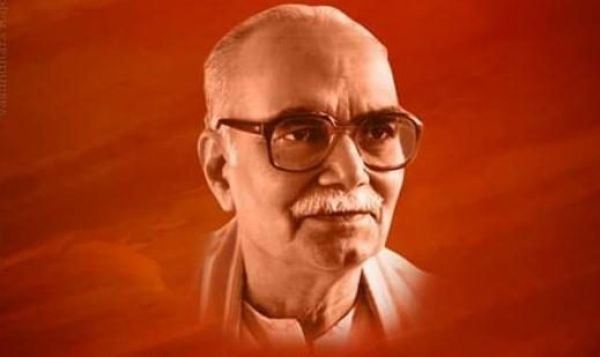

इस युग के सबसे बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी ,लेखक, संगठन कर्ता, वेदों के भाष्यकार , नवीन प्रज्ञा पुराण व गायत्री महाविज्ञान के साथ 3200 ग्रंथो के स्रजेता, कलयुग में गायत्री महाविद्या के प्रचारक, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि, वेदमूर्ति पं. श्रीराम शर्मा आचार्य भारतीय संस्कृति के बारे में लिखते हैं कि

" भारतीय संस्कृति को बौद्धिक प्रजातंत्र कह सकते हैं। प्रजातंत्र में नागरिक को लेखन, भाषण, निर्वाह , धर्म आदि के भौतिक अधिकारों की मान्यता दी गई है। विचार क्षेत्र को भी ठीक इसी तरह की मान्यता केवल भारतीय धर्म ने ही प्रदान की है। अन्य धर्म एक ही पैगंबर और एक ही धर्मशास्त्र और एक ही विधान को मान्यता देते हैं। अन्य प्रकार से सोचने वालों का दमन करते हैं। यह अधिनायकवाद हुआ। इससे विवेक और चिंतन के विनाश की संभावनाएं समाप्त होती हैं। भारत में वैज्ञानिक ढंग से विचार स्वातंत्र की छूट दी है और कहा है की नित्य की शोध पूर्व मान्यताओं से विपरीत जाती है तो उसे पूर्वजों की अवहेलना नहीं ,चिंतन की प्रगति माना जाना चाहिए। यहां जनसाधारण के विवेक पर विश्वास रखा गया है और स्वीकार किया गया है कि जनमानस की प्रबुद्ध चेतना स्वत: अपनी विवेक बुद्धि से काम लेगी और जो अनुपयुक्त है, उसे अस्वीकार कर देगी। प्रजातंत्र में भी यही होता है। चुनाव में कोई भी पार्टी कुछ भी कार्यक्रम लेकर खड़ी हो जाती है। जन-विवेक समझ से जिन्हें उपयुक्त समझता है, उन्हें चुनता है। ऐसी ही उदार स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति ने दर्शन और धर्म क्षेत्र में देकर बिखराव का खतरा तो उठाया है पर मानव जाति की - इस समस्त विश्व की प्रगति के लिए विचार स्वतंत्र के आधार पर सत्य की शोध को चलने देने की आवश्यकता को सर्वप्रथम मान्यता देते हुए अनेकांतवादी सहिष्णुता का परिचय दिया है।

एक उद्यान में कई तरह के पौधे और फूल उगते हैं। इस भिन्नता से बगीचे की शोभा ही बढ़ती है। यही बात विचार उद्यान के संदर्भ में स्वीकार की जा सकती है। इससे अनेक प्रयोग परीक्षणों के लिए गुंजाइश रहती है और सत्य को सीमाबद्ध कर देने से उत्पन्न अवरोध की हानि नहीं उठानी पड़ती है। इस दृष्टिकोण के कारण नास्तिकवादी लोगों के लिए भी भारतीय संस्कृति के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मों के द्वारा बंद हैं।

भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है - 'कर्मफल की मान्यता'। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन को अवांछनीय माना गया है और मरण की उपमा वस्त्र परिवर्तन से दी गई है। कर्म फल की मान्यता नैतिक और सामाजिकता की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य की चतुरता अद्भुत है। वह सामाजिक विरोध और राजदण्ड से बचने के अनेक हथकंडे अपनाकर कुकर्म रत रह सकता है। ऐसी दशा में किसी सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सत्ता की कर्मफल व्यवस्था का अंकुश ही उसे सदाचरण की मर्यादा में बांधे रह सकता है । परलोक की, स्वर्ग नरक की, पुनर्जन्म की मान्यता यह समझाती है कि आज नहीं तो कल ,इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। दुष्कर्म का लाभ उठाने वाले यह न सोचे कि उनकी चतुर्ता सदा काम देती रहेगी और भी पाप के आधार पर लाभांवित होते रहेंगे। इसी प्रकार जिन्हें सत्कर्मों के सत परिणाम नहीं मिल सके हैं, उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के आधार पर मिलकर रहेंगे।

संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म समय अनुसार फल देते रहते हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुष्कर्मों पर उतारू हो सकता है और न सत्कर्मों की उपलब्धियो से निराश बन सकता है। अन्य धर्म जहां अमुक मत का अवलंबन अथवा अमुक प्रथा प्रक्रिया अपना लेने मात्र से ईश्वर की प्रसन्नता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय सनातन धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रधानता दी गई है और दुष्कर्मों का प्रायश्चित करके समाज को पहुंचाई गई क्षति की पूर्ति कर देने को कहा गया है।

अमुक धर्म कृतियों से पाप- नाश की बात भारतीय संस्कृति में भी फलश्रुति की तरह कही गई है, पर उसका प्रयोजन पाप वृत्तियों के शमन होने मात्र का है। पापदण्ड से बचने से तो दुष्कर्मों के लिए उल्टा प्रोत्साहन मिलता है और धर्म का मूल उद्देश्य ही समाप्त होता है। इसी प्रकार अमुक उपासना कृत्यों के जो पुण्य फल बताए गए हैं, वे पुण्यवृत्ति बढ़ने या पुण्यकर्म बढ़ने और पुण्यफल मिलने के आधार पर ही हैं। उससे सत्कर्मों की तुलना में पूजा कृत्यो को कहीं अधिक सरल बताकर इस भटकाव में डालने की बात नहीं है कि जब छुट-पुट धर्म कृत्यो में ही लौकिक और पारलोकिक लाभ मिल सकते हैं तो तप त्याग की कष्ट साध्य प्रक्रिया क्यों अपनी जाए? संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध कर्मों के प्रतिपादन में ईश्वरी सत्ता को कर्म फल दात्री शक्ति के रूप में भारतीय संस्कृति ने मनुष्यों को अति महत्वपूर्ण प्रेरणा यही दी है कि वे नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं के पालन में न केवल लोकमत और शासन तंत्र वरन आत्मिक और दैवी विधान के आधार पर भी बंधे हुए हैं। कहना न होगा कि यह आस्थाएं व्यक्ति को उत्कृष्ट और समाज को आदर्श बनाने में असाधारण योगदान प्रस्तुत करती हैं।

भारतीय संस्कृति में जीवात्मा को परमात्मा का पवित्र अंश माना गया है। उसके लिए सारे कलुष एवं मानसिक कल्मषो के भव बन्धनो से छूटकर उद्दात दृष्टिकोण अपनाना एवं जीवन मुक्ति प्राप्त करना- चरम लक्ष्य ठहराया गया है। उत्कृष्ट चिंतन के आधार पर स्वर्गीय मन: स्थिति एवं परिस्थिति बनाने के लिए कथा अलंकारों का सुविस्तृत साहित्य रचा गया है । ब्रह्मविद्या का तत्व ज्ञान "आत्मवत सर्व भूतेषु" की "परद्रव्येषु लोस्टवत् "की, "मातृवत पर्दारेषु " की मान्यताओं को हृदयंगम करने की प्रेरणा देता है। और इन्हें कहने- सुनने भर की बात समझा जाए तब तो बात दूसरी है, अन्यथा यदि निष्ठापूर्वक व्यवहारिक जीवन में यह आदर्श उतरने लगे तो सर्वत्र सतयुगी दृश्य उपस्थित हो सकते हैं।

परमात्मा को इष्टदेव माना गया है। इष्ट का अर्थ है 'लक्ष्य' । जीवन को क्षुद्रता की परिधि से निकालकर ईश्वर के समान उदात्त और पवित्र होना चाहिए , इसी स्थिति को प्राप्त करना जीवन लक्ष्य बताया गया है। इसमें जीवात्मा को क्रमशः महानआत्मा,देवात्मा और परमात्मा बनने की दिशा में अग्रसर करने वाली उत्कृष्टता को अपनाने की प्रेरणा है। निराकार ईश्वर को अंतःकरण की सद्भावनाओं में, चिंतन की पवित्रता और कर्मों की श्रेष्ठता में परिलक्षित होना बताया गया है। साकार ईश्वर यह विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को, राम ने कौशल्या और काकभुसुंडी को अपना यही विराट रूप दिखाया था। शिव लिंग और शालिग्राम की गोल मटोल प्रतिमाएं इस विश्व ब्रह्मांड को ईश्वर का दृश्यमान रूप मानने और प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करने एवं पदार्थों का सदुपयोग करने की प्रेरणा देती हैं । चित्र- विचित्र देवताओं की आकृति अलंकारिक रूप से अनेक सत्प्रवृत्तियों की ही प्रतीक-प्रतिष्ठापनाएँ षोडषोपचार पंचोंपचार के पूजा विधानों में प्रकारांतर से सद्भावनाओं और सतप्रवृतियों के विकसित करने की ही दिशा दी गई है। सब मिलाकर भारतीय संस्कृति की व्याख्या विवेचना करने वाली आध्यात्मिक एवं धार्मिक मान्यताएं जनसाधारण को अधिक आदर्शवादी, अधिक पवित्र और अधिक लोकोपयोगी बनाने की ओर ही अग्रसर करती हैं। क्रमशः ..

लेखक - डॉ.नितिन सहारिया,