भारत वर्तमान समय में विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है। इस प्रगति के साथ-साथ कुछ वैश्विक शक्तियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की यह उन्नति स्वीकार्य नहीं है। परिणामस्वरूप भारतीय समाज, संस्कृति और पारिवारिक संरचना को कमजोर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के भ्रामक विमर्श निर्मित किए जा रहे हैं। इन विमर्शों के पीछे कई ऐसी शक्तियाँ सक्रिय प्रतीत होती हैं जो भौतिकवाद, उपभोक्तावाद तथा सांस्कृतिक विच्छेदन की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर भारत के पारंपरिक सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करना चाहती हैं। लेखन में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुसार कट्टरवादी इस्लाम, प्रसारवादी चर्च, सांस्कृतिक मार्क्सवाद और वैश्विक बाजार शक्तियाँ, भले ही अन्य देशों में एक-दूसरे के विरोध में हों, भारत के संदर्भ में एक साझा स्वर अपनाए हुए दिखाई देती हैं, जिनका उद्देश्य भारत की सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक मजबूती को कमजोर करना है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के विरोध में अनेक झूठे विमर्शों का निर्माण और प्रसार तीव्र हुआ है। विज्ञापन, मीडिया, मनोरंजन उद्योग तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से इन विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वे सामान्य जनमानस को प्रभावित कर सकें। वैश्विक स्तर पर यह धारणा लंबे समय से रही है कि भारत आध्यात्मिकता, संतुलित जीवन-दर्शन तथा आत्मानुशासन का देश है, परन्तु नए विमर्श इन धारणाओं को खंडित करने तथा भारतीय जीवन-शैली को हीन या पिछड़ा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रभावशीलता कुछ राष्ट्रों और बाजार शक्तियों के लिए चुनौती बनकर उभरी है, जिसके कारण भारतीय समाज में भ्रम, असंतोष और विभाजन उत्पन्न करने का संगठित प्रयास दिखाई देता है।

भारतीय दर्शन पुनर्जन्म, कर्म, संयम और समष्टि कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके कारण भारतीय जीवन-शैली में अतिभोग को स्थान नहीं दिया गया। इसके विपरीत पश्चिमी विचारधारा उपभोक्तावाद को प्राथमिकता देती है और व्यक्ति को वर्तमान जीवन में अधिकतम उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत में पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया है। इस मानसिकता के चलते वैश्विक बाजार शक्तियाँ भारत में भी उपभोक्तावादी जीवन-दृष्टि को स्थापित करना चाहती हैं। विशेष रूप से त्यौहारों, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन के समय यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय व्यंजनों और परम्परागत खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यकर बताना, चॉकलेट एवं पैकेज्ड मिठाइयों को ‘अधिक सुरक्षित’ सिद्ध करना, या फिर भारतीय पर्वों को पर्यावरण-विरोधी बताना, ये सभी इसी व्यापक विमर्श-निर्माण का भाग हैं जिनका लक्ष्य भारतीय सांस्कृतिक आत्मविश्वास को कमजोर करना है।

इसी प्रकार से भारतीय पारिवारिक संरचना, विशेषकर संयुक्त परिवार प्रणाली, पर भी संगठित आक्रमण देखा जा सकता है। भारत में कुटुंब को केवल सामाजिक इकाई न मानकर एक दार्शनिक संस्था माना गया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति संस्कार, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामूहिक चेतना का अभ्यस्त बनता है। संयुक्त परिवार भारत की सामाजिक स्थिरता का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, जबकि पश्चिमी समाज में यह संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। विकसित देशों में युवक-युवतियाँ वयस्क होते ही अलग रहने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग आवास, वाहन, विद्युत उपकरण और उपभोग की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवस्था से निरन्तर बढ़ती माँग के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसी तर्क के आधार पर ये कंपनियाँ भारत में भी परिवार-विच्छेद को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री का निर्माण और प्रसार करती हैं।

टीवी सीरियलों, वेब-श्रृंखलाओं और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से संयुक्त परिवारों को कलह का केंद्र, परस्पर ईर्ष्या और संघर्ष का स्थान दिखाया जाता है। सास-बहू विवाद, भाई-बहन प्रतिस्पर्धा तथा पारिवारिक विघटन के प्रसंगों को मनोरंजन के नाम पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दर्शक संयुक्त परिवार को अव्यवस्थित और अनुपयोगी समझने लगें। इस प्रक्रिया का सीधा संबंध उपभोक्तावादी शक्तियों से जुड़ा है, जो भारत में भी पश्चिमी पैटर्न की पारिवारिक संरचना स्थापित करना चाहती हैं ताकि बाजार विस्तार में वृद्धि हो सके।

वास्तविकता यह है कि पश्चिमी देशों का जीवन-दर्शन भौतिकवाद पर आधारित है, जहाँ आर्थिक उन्नति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाती है। चेतना, सामाजिक दायित्व और आध्यात्मिकता को वहाँ गौण स्थान दिया जाता है। इसके विपरीत भारतीय समाज अभी भी समष्टि कल्याण, कर्तव्य-बोध और पारिवारिक एकता जैसे मूल्यों को अपने जीवन का आधार मानता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति आज भी वैश्विक मंच पर विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

इन परिस्थितियों में भारतवासियों के सामने चुनौती यह है कि वे वैश्विक बाजार शक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे कृत्रिम और भ्रामक विमर्शों के प्रभाव से बचें तथा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखें। इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम है, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग और विदेशी उत्पादों पर अनावश्यक निर्भरता का परित्याग। भारतीय उद्योग आज लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराता है, चाहे वह साबुन, तेल, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन हों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्री, वाहन और मोबाइल फ़ोन। यदि भारतीय उपभोक्ता सचेत होकर स्वदेशी वस्तुओं का चयन करता है तो इससे न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि वैश्विक शक्तियों को यह स्पष्ट संदेश भी मिलेगा कि भारत आत्मनिर्भर है और अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से समझौता नहीं करेगा।

इन सबके बीच सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय परम्पराएँ मात्र अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन-दर्शन हैं। ये परम्पराएँ हमें हमारी जड़ों, हमारी चेतना और हमारी सामाजिक पहचान से जोड़ती हैं। संयुक्त परिवार भारतीय सभ्यता का आधार-स्तंभ है, जिसने सदियों तक समाज को स्थिरता, सहयोग, सुरक्षा और संस्कार प्रदान किए हैं। यदि भारतीय समाज इन मूल्यों को सुदृढ़ रखता है, तो न केवल उसका सांस्कृतिक ढांचा सुरक्षित रहेगा बल्कि भारत विश्व में अपने विशिष्ट स्वरूप के साथ और अधिक सशक्त होकर उभरेगा।

भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संयुक्त परिवार व्यवस्था की रक्षा और स्वदेशी अवधारणा के अनुपालन ये तीनों भारत को आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से दृढ़ और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए आवश्यक है कि भारतीय समाज सांस्कृतिक आत्मविश्वास के साथ अपनी परम्पराओं और पारिवारिक व्यवस्थाओं का पालन करे तथा उन वैश्विक विमर्शों से सतर्क रहे जो हमारी सभ्यता की मूल शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं।

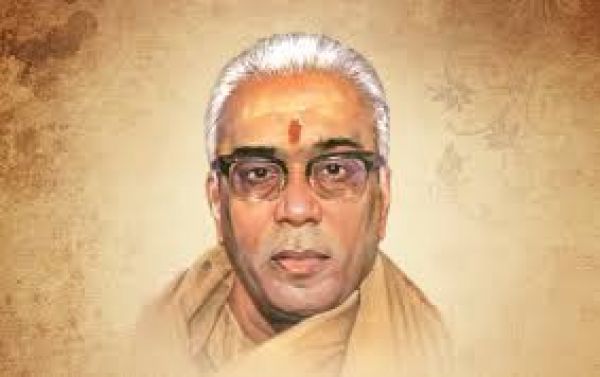

- प्रहलाद सबनानी

.png)